日本語の起源 くまら掲示板

シンルン族になぜDもEも見出されなかったか最後に、もう一つの質問にお答えしておきましょう。

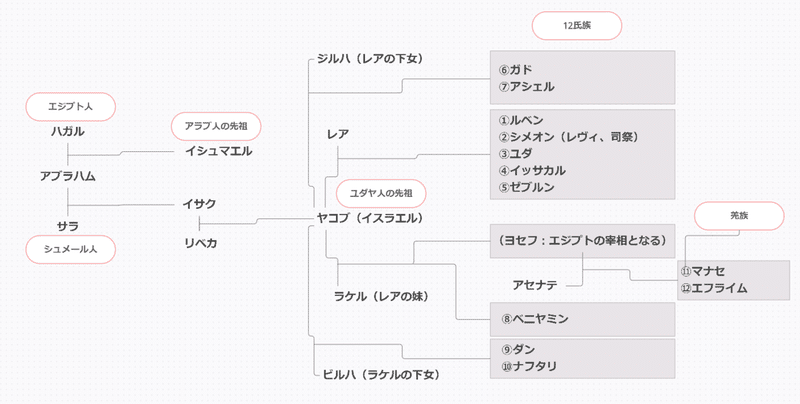

インド北部やミャンマーに、シンルン族(メナシェ族)と呼ばれる人々がいます。

彼らは、私たち日本人と同じような顔つきをした東洋人ですが、古代からイスラエル人の文化伝統を持ち、イスラエルの失われた10部族調査機関アミシャーブによっても、10部族の子孫と認められた人々です。

彼らはユダヤ教を学び直し、すでに1000人以上がイスラエルへ帰還して、普通にユダヤ人として生活していることで有名です。

しかし、彼らの遺伝子調査の結果は意外なものでした。

彼らのY染色体を調べてもE系統もD系統も見出されませんでした。さらにJ系統やCMHも見出されなかったのです。

彼らのほとんどはアジア人に典型的なK系統、O系統がみられるだけでした。

しかし、DNA科学者たちは、シンルン族のミトコンドリアDNAも調査しました。Y染色体DNAが父系の遺伝情報を示すのに対し、ミトコンドリアDNAは母系の遺伝情報を示します。

その結果は、シンルン族の人々は中近東、およびウズベク(中央アジア)のユダヤ人に近縁であることを示していました。

なぜ、シンルン族の父系の遺伝情報を示すY染色体DNAの結果が、典型的なアジア人のものだったのでしょうか?

じつはシンルン族のたどった歴史を知るならば、彼らのY染色体にD系統もE系統もみいだされなかった理由は、容易に理解できます。

というのは、シンルン族は中国を放浪していたとき、他民族に支配され、奴隷にされて苦役を課せられたのです。男性は奴隷に駆り出され、村に二度と戻って来ることがなかった。女性は中国人に犯されることが多かったのです。

したがってそこに生まれた子どもたちは、シンルン族男性のY染色体ではなく、中国人男性のY染色体を持つことになりました。

また中国では、戦争があると、征服された民族の男子は皆殺しにあうことも多くありました。だから男系のY染色体は、きわめて残りにくかったのです。

このように、苦難の歴史があるとき、Y染色体は残りにくいのです。消滅してしまうことさえあります。

シンルン族の父系Y染色体にD・E系統が見出されず、母系ミトコンドリアDNAにのみユダヤに近縁なものが発見されたというのは、こういう悲しい歴史を物語っています。

これを思うと、今日も日本人の40%近い人々にY染色体D系統が残っている事実は、貴重なことでしょう。

日本人も混血していますが、D系統が約40%も残ったのです。

それは現代ユダヤ人や古代イスラエル人と、日本人との強い結びつきを物語っています。

(詳しくは拙著『日本とユダヤ運命の遺伝子』(学研)をお読み下さい)