【四国で読解く古事記】隠された古代天皇・欠史八代と四国

皆さん、こんにちは、神社ねこと申します。

神社誌や古地図などを調べながらYoutubeで、

神社紹介や、古事記・日本書紀の謎を調べています。

今回は「隠された古代天皇・欠史八代と四国」になります。

現在では、存在しないことがほぼ定説となってしまった欠史八代を

四国の神社や古地図で探っていきたいと思います。

動画(Youtube)でも見れますし、絵や写真を交えた文章(note)でも読めます。皆様の好きなスタイルで楽しんで頂ければと思います。

皆さんが、古事記や神社に興味を持たれる切掛けになれば嬉しいです。

■動画

はじめに

皆さん欠史八代をご存知ですか。

記紀には系譜だけしか載っていないので、普通の人は、多分読み飛ばしている箇所ですね。

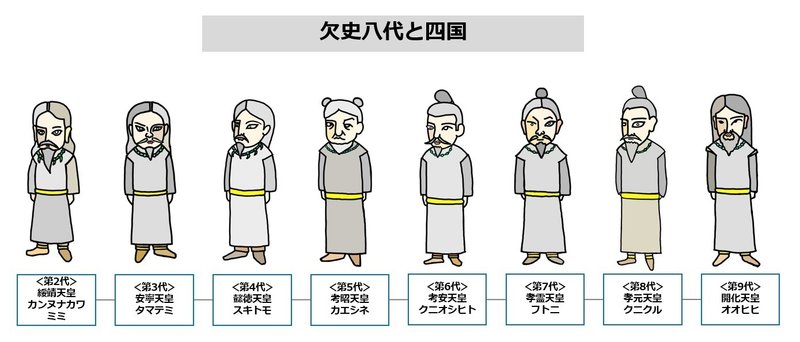

簡単に言うと、欠史八代は、第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの八代の天皇を指します。

古事記・日本書記には書かれているんですが、各天皇の事績がほとんど書かれておらず、系譜のみ書かれている事、天皇家の歴史を長くして権威あるものとするためだとも言われ、実在しなかった天皇たちということで「欠史・八代」と呼ばれています。

そして現在では「存在しなかったという事」が学術的に「定説」となっているのです。

ただ古事記・日本書記に書かれているのに、ここだけ、「欠史」って、なんか不思議ですよね。

私は、神代の神様も欠史八代もきっと本当に居られた人や神であって、実際にいたからこそ神社に祀られ、皆お参りしていると思っています。

また学術的には居ないという事で、きっと四国の神社は無視されているだろうと思います。

学術的に居なかった欠史八代が、もし居たとしたら、どうですか。"ワクワク"しませんか。

という事で、今回は、この欠史八代を、四国の神社で探っていきたいと思います。

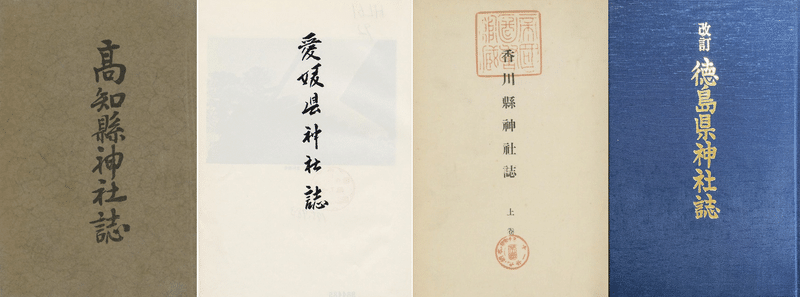

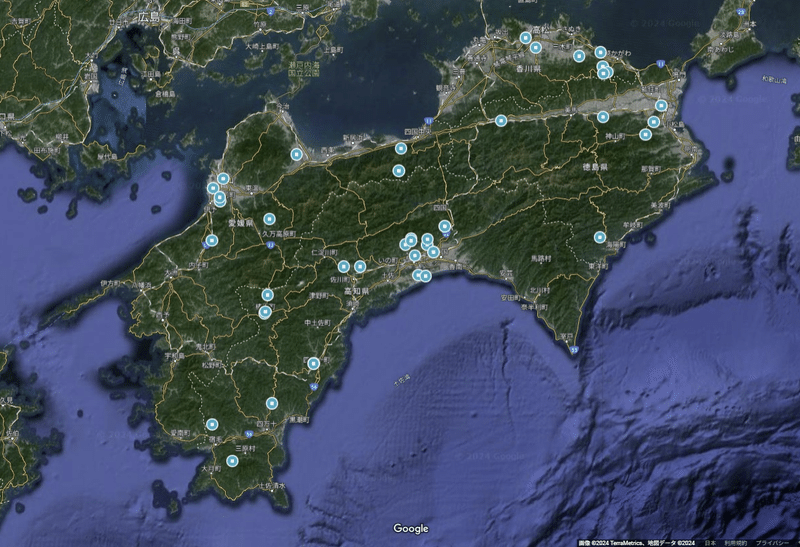

尚、今回は、徳島・香川・愛媛・高知の神社誌と各県デジタルライブラリーの古地図で調べた結果になります。それでは、よろしくお願いします。

(概要)欠史八代について

まず簡単に欠史八代について紹介します。

(参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/欠史八代)

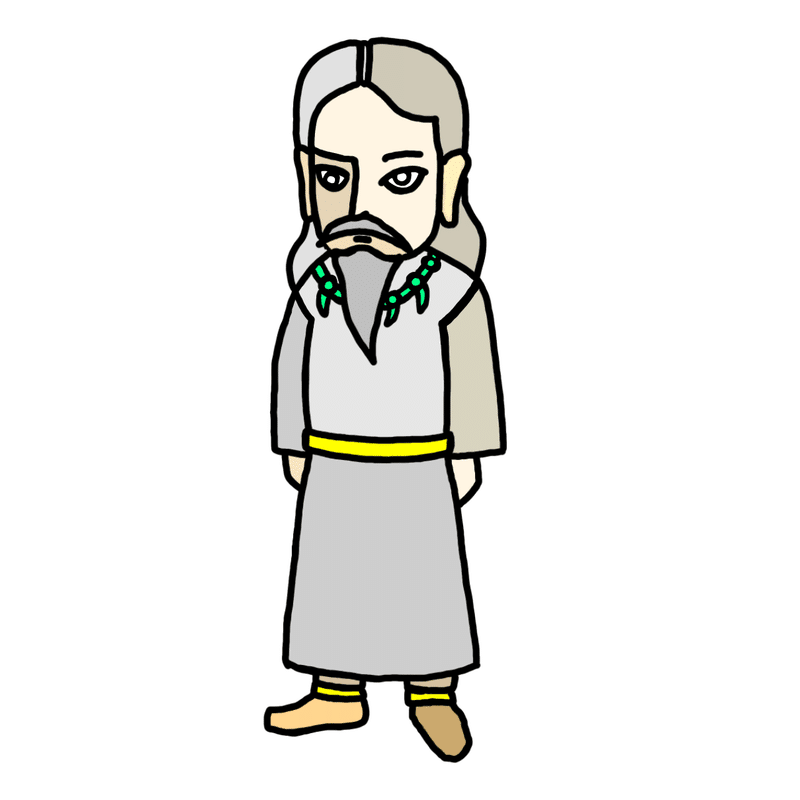

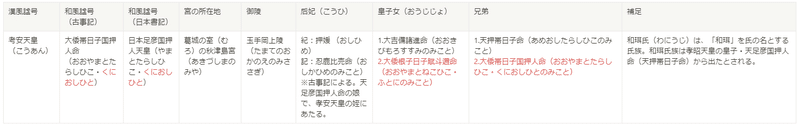

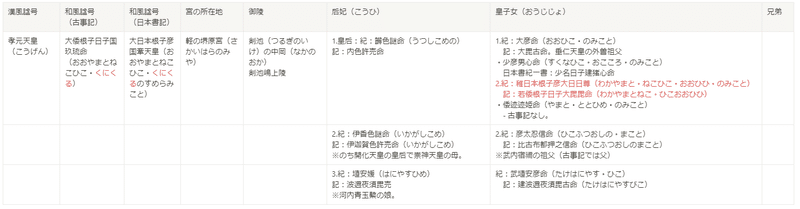

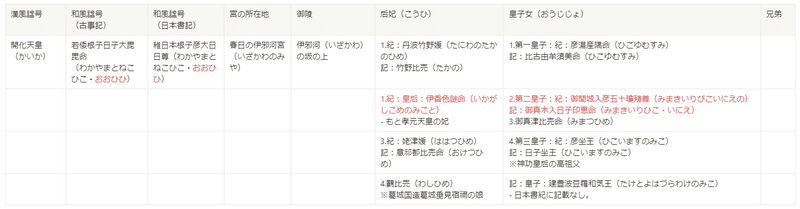

第2代綏靖天皇、第3代安寧天皇、第4代懿徳天皇、第5代考昭天皇、第6代考安天皇、第7代孝霊天皇、第8代孝元天皇、第9代開化天皇までの8代の天皇を欠史八代と呼び、 この天皇達が実在した可能性は"学術的"にはほぼ無いとされる。

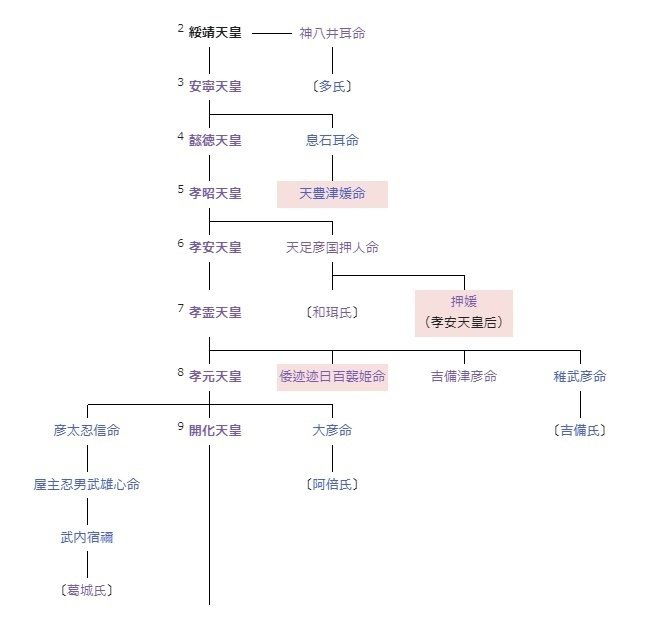

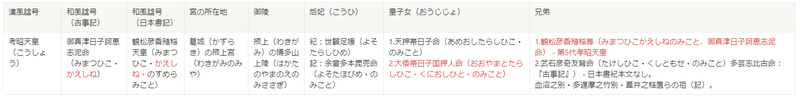

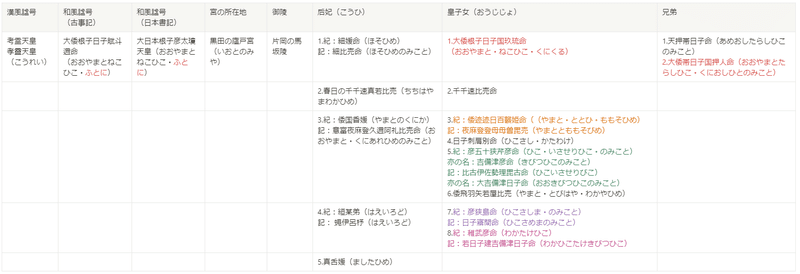

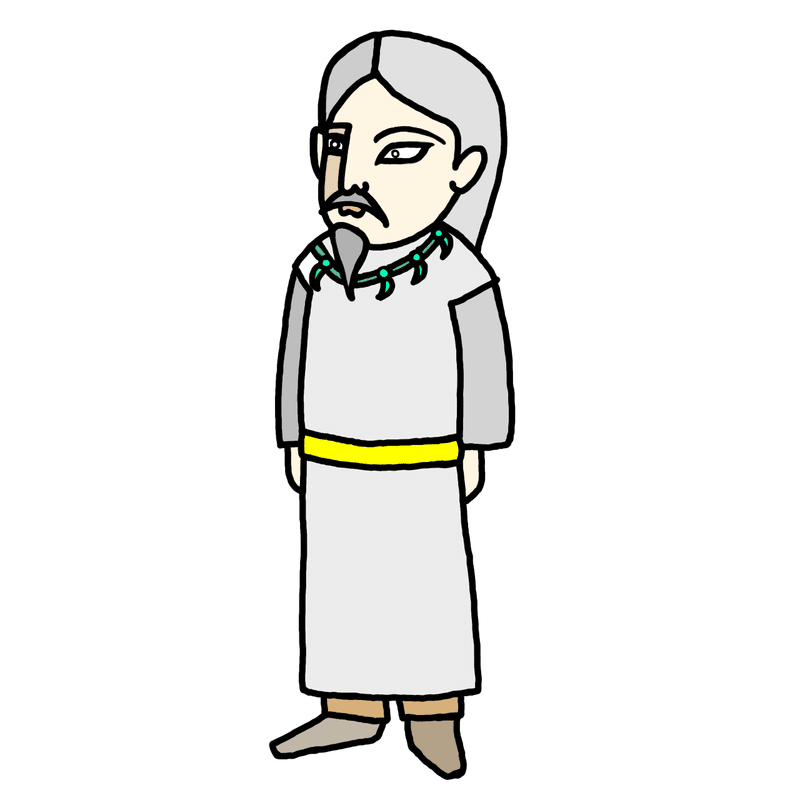

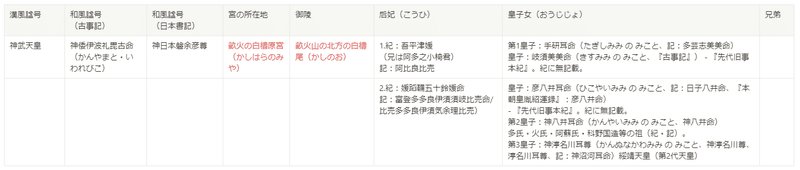

<欠史八代の系譜>

<参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/綏靖天皇>

記紀の原史料として「帝紀(ていき)」と「旧辞(くじ)」があり、現存はしていないが

帝紀には、「天皇の名前」「系譜」「后妃や子供の名前」(「宮の場所」「治世中の重要な出来事」「治世年数」「王陵の場所」)等が記載

旧辞には、「神代の物語り」「神々の祭りの物語り」「地名・事物の起源説話」(「天皇や英雄の歴史物語」「歌謡」)などが記載されていた事が推定される

欠史の理由は

記紀に伝わる各天皇の内容が

「帝紀」的な系譜情報のみからなること

「旧辞」の物語りなどの具体的な歴史情報が存在しないこと

天皇家が、皇室の起源をより古いものとするために後世に追加したという推測から、その実在性が疑われ、現在では欠史となった

欠史八代になる背景

欠史八代の議論が本格化するのは「第二次世界大戦の終結後」

戦前、記紀の研究には皇統や国体といった概念への一定の配慮が必要であった

初期の天皇の名前が美称尊称が重ねられていて実名とは考えられないと論じた歴史学者「津田左右吉(つだそうきち)」は記紀の研究を巡って、出版法違反容疑により逮捕(津田事件)。 これにより記紀に疑義を挟むような研究成果の公表には研究者側の自主規制が働いた

日本の敗戦により、天皇の歴史に関わる研究へのタブーや政治的制限が緩やかなものとなり、欠史八代の議論も本格化

「後世に創作された架空の天皇であるという見解」は、20世紀末(2000年)頃までに概ね定説となる

趣旨

欠史八代は、「学術的」に存在しないというのが、現在の「定説」です。

ただ、四国全域の神社や地名を見ていくと、欠史八代と欠史八代の后妃・兄弟・子供達の痕跡が見えてくるのです。次から、この欠史八代を、四国の「神社」と「地理」で見ていきます。

<神社で探す欠史八代の痕跡>

◆第2代綏靖天皇

基礎情報

綏靖天皇に関しては、系譜だけでなく物語りが日本書記に書かれているので、少し見てみましょう。

神武天皇が崩御した際、朝政の経験に長けていた第一后妃の吾平津媛(あひらつひめ)の息子・手研耳命(タギシミミ)が皇位に就くため、第二后妃の媛蹈鞴五十鈴媛命(ヒメタタライスズヒメ)の息子たち「神八井耳命(かんやいみみ)」と「神渟名川耳尊(かむぬなかわみみ)(綏靖天皇)」を害そうとした(タギシミミの反逆)

この陰謀を知った媛蹈鞴五十鈴媛命は「狭井川(さいがわ)よ雲たち渡り畝傍山 木の葉(このは)さやぎぬ風吹かむとす」と歌って、実子らに警戒を促した。手研耳命の計略を知った神八井耳・神渟名川耳兄弟は、神武天皇の山陵を築造し終えると、弓部稚彦(ゆげべのわかひこ)に弓を、天津真浦に鏃(やじり)を、矢部に箭(や)を作らせた。

そして、片丘の大室に臥せっていた手研耳を襲った。この際、兄の神八井耳命は手足が震えて矢を射ることができず、代わりに神渟名川耳尊が射殺したという。神八井耳はこの失態を深く恥じたため、弟の「神渟名川耳尊」が皇位に就き、「神八井耳命」は天皇を助けて「神祇(じんぎ)」を掌る(つかさどる)事となった。日本書記で、兄の神八井耳命の御陵は、畝傍山北稜

神社

綏靖天皇(かむぬなかわみみ)に関わる神社を見ていきましょう。

綏靖天皇を祀る神社は2社(愛媛県に1社、徳島県に1社)

綏靖天皇の兄・神八井耳命(かんやいみみ)を祀る神社が3社(全て愛媛県)

<綏靖天皇を祀る神社>

[愛媛県]

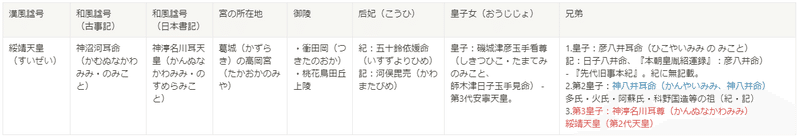

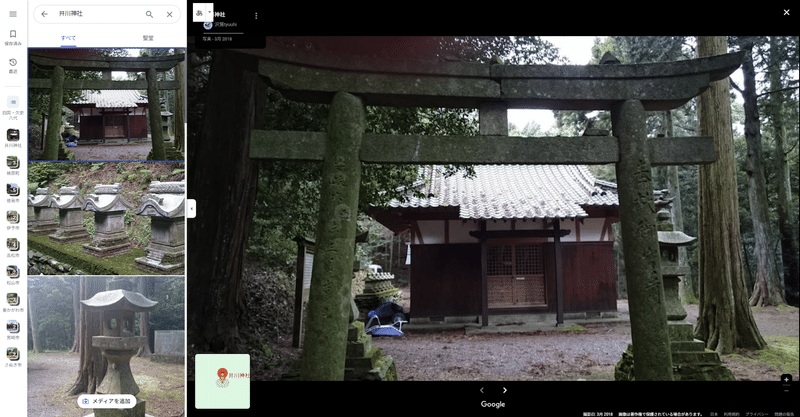

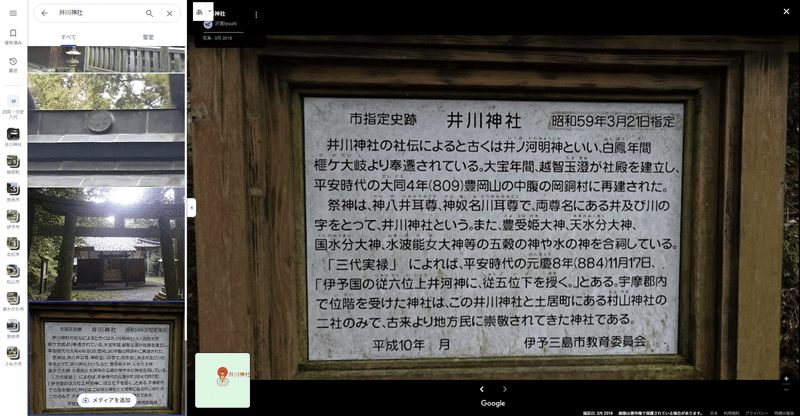

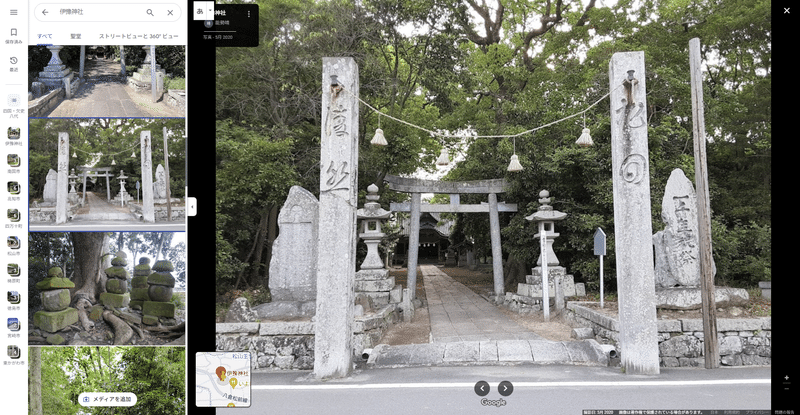

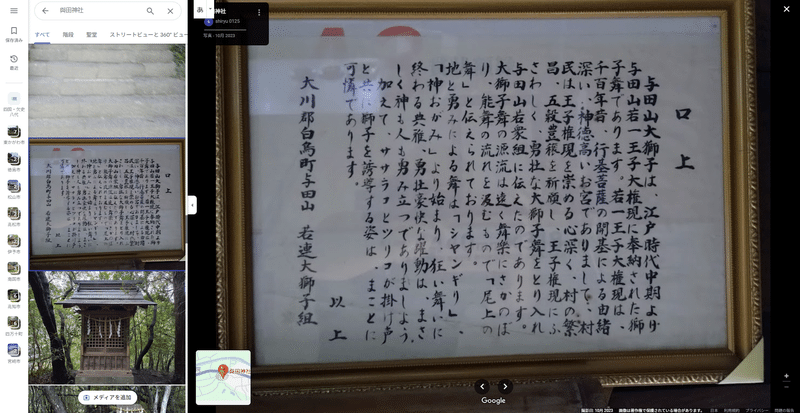

井川神社 旧村社

祭神:神八井耳尊、神奴名川耳尊(綏靖天皇)

住所:愛媛県伊予三島市豊岡町岡銅381番地ノ甲

由緒:岡銅の高手(おかどうのたかて)にあり、井河の神を祀り、昔は井ノ河明神と称した。白鳳年代三年甲戌(きのえいぬ)(674年頃)9月13日に榧ヶ大岐(ひがたいし)から遷し奉り、大宝年間(701-704)宇摩郡の大領(だいりょう)であった越智玉澄(おちたまずみ)が現在地に社殿を建立。三大実録の元慶八年(884年)に従五位下を授けられたとあり、国史現在社の一社。

ご祭神は神八井耳尊、神奴名川耳尊で、両尊名にある井及び川の字をとって、井川神社という。また豊受姫大神、天水分(あまのみくまり)大神、国水分大神(くにのみくまり)、水波能女大神等の五穀の神や水の神を合祀。

※因みに、古事記編纂は712年、日本書記編纂は720年

つまりこの社は、記紀編纂以前から、第2代綏靖天皇を祀っているということ。(式内社じゃないからなーと言われる方。分かります。この後も色々出てきますので、一旦先に進みましょう)

[徳島県]

若宮神社

祭神:神渟名川耳尊(綏靖天皇)

住所:徳島県三好郡東みよし町昼間315

補足:創立年代不詳

<綏靖天皇の兄・神八井耳命を祀る神社>

[愛媛県]

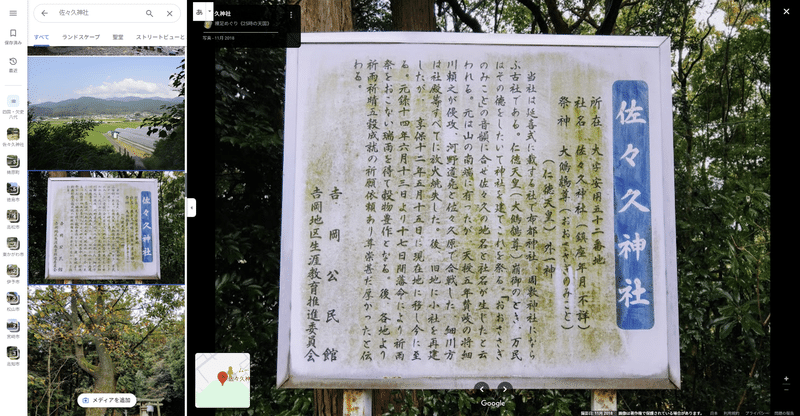

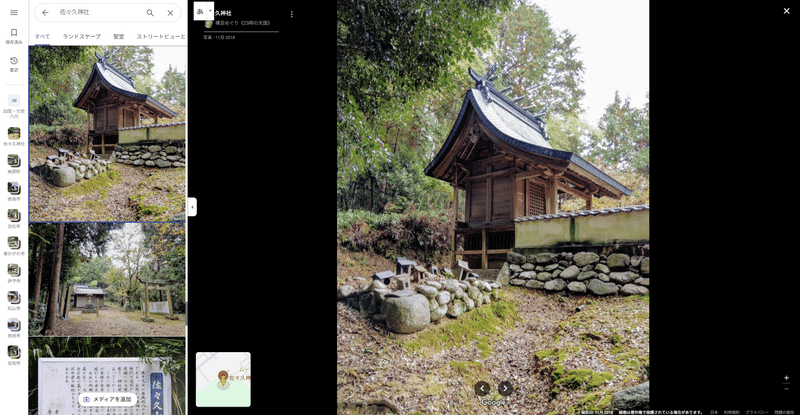

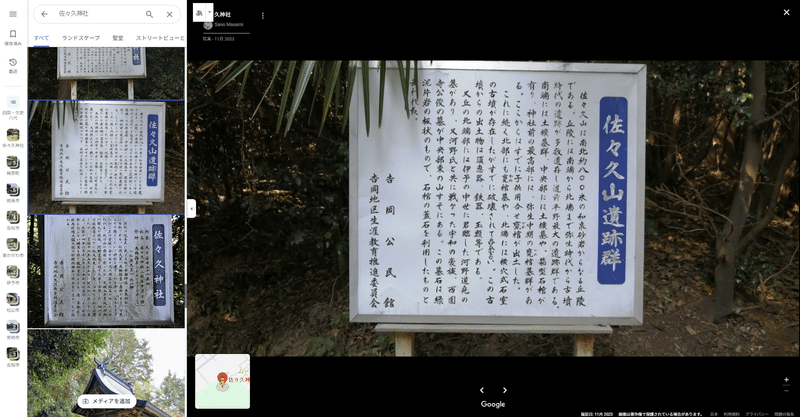

佐々久神社 延喜式内社

祭神:大鷦鷯尊(仁徳天皇)、神八井耳命

住所:愛媛県東予市安用甲512番地(とうよしやすもち)現在西条市

由緒:往古は、山の南端に鎮座、享保12年(1727年)に中央に奉遷する。祈雨祈晴(きう・きせい)、五穀豊穣の祈願あって神徳顕著である。

佐々久山遺跡群には、南端から北端まで弥生時代から古墳時代の遺跡が多数遺存(いそん)し、道前(みちのくさ)平野最大の遺跡群である。

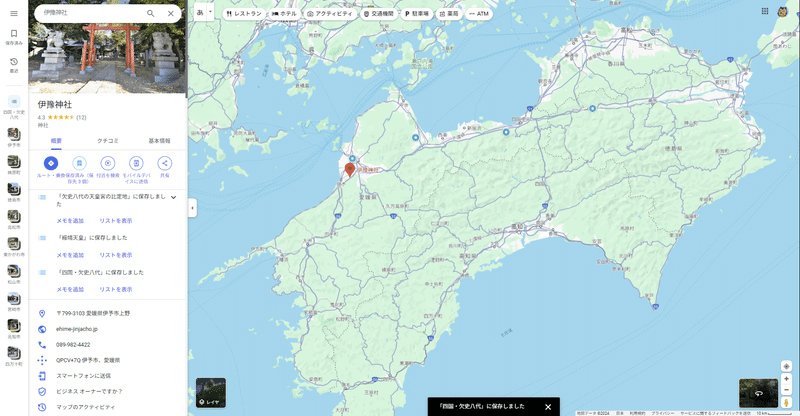

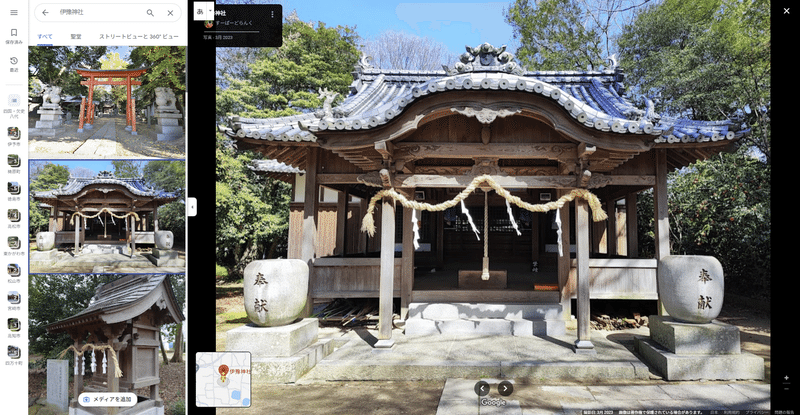

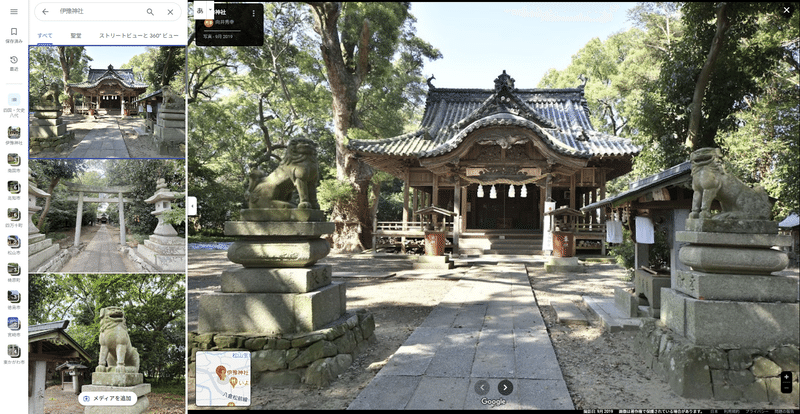

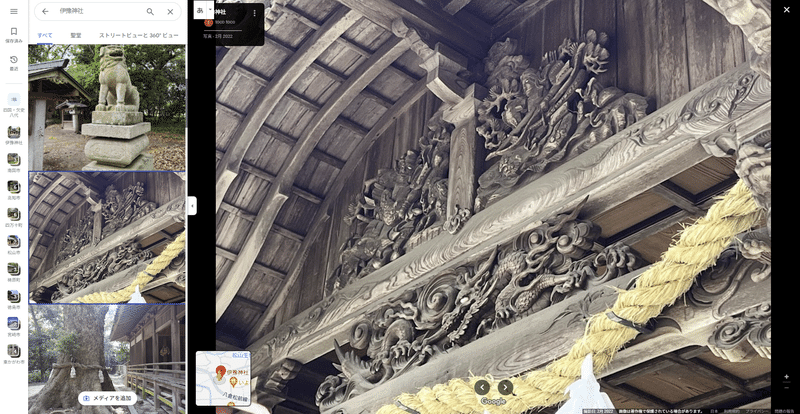

伊豫神社 延喜式内社論社

祭神:月夜見命、配神:神八井耳命、速後上命(はやのちあがりのみこと)

住所:愛媛県伊予市上野神戸郷2、485番地 ※いよし・うえのにある伊豫神社

由緒:往昔(おうせき)、神戸郷御谷山に、大山積神によって天御中主神を祀る古社あり。後に国造が此処を初めとして山の麓の朝日の面に天照大神を、夕日の面に月夜見大神を奉斎し、是を弥邑の神(伊予村神)の創祇と伝えられている。古社殿は北面八丁の神域に亘り伊余国鎮魂坐の一宮として延喜式神名帳所載の名神大社として、神戸の附従(ふじゅう)があった。

※1:ツクヨミはここに祀られているのですよ。イザナギに「夜之食国(よのおすくに)を治めよ」と言われたツクヨミは、伊豫之二名島の「豫(よ)」の国に来ていたのです。

※2:この神社の狛犬が抱える玉が、かなり大きい。愛媛には大きな玉を抱える狛犬が多い。灯篭にはウサギがおり、徳島の白人神社と同じ。

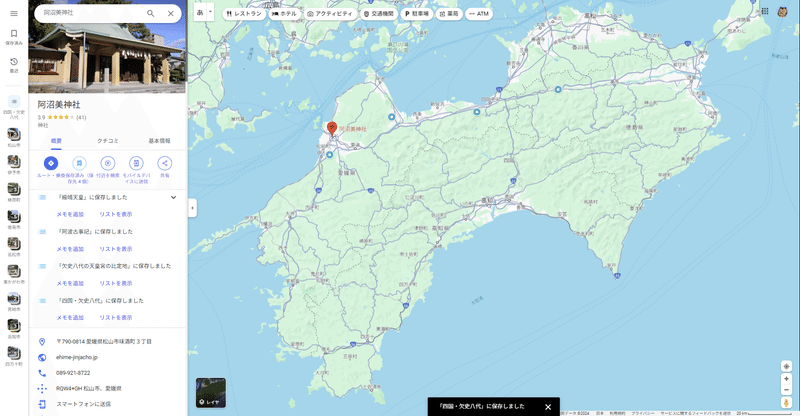

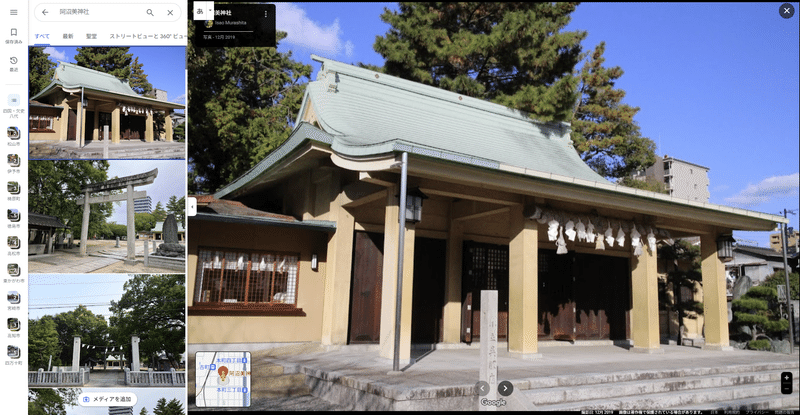

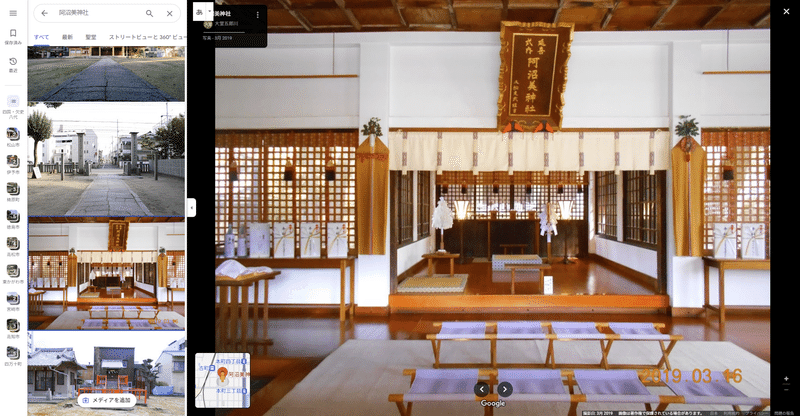

阿沼美神社(あぬみ) 延喜式内社論社

祭神:大山積命、高龗神(たかおかみ)、雷神、味耳命(うましみみのみこと) ※1:味耳命は気になりますね。耳がつくので綏靖天皇の兄弟か、はたまた宇摩志麻遅か、宇摩志麻遅はかなり気になるので、いつか調べてみたいです。

合祀:面足神 (おもだるのかみ)惶根神 (かしこねのかみ)神八井耳尊 (かみやいみみのみこと)

住所:愛媛県松山市味酒町3-1-1

由緒:社殿によれば天智天皇3年(664年)に創建とされる。味耳命の後裔である久米氏の氏神でもあったとされる。もとは現在松山城の建つ勝山の頂上にあり「勝山三島大明神」とも称していた。

※2:644年なので、記紀以前に創建ですね。

まとめ

綏靖天皇こと神渟名川耳天皇(かむぬなかわみみ)が天皇となり、神八井耳命が神祇を務め天皇を助けたとあるので、二人はほぼ同所にいたと考えられ、 四国の北部、特に愛媛県近辺に綏靖天皇達がいたと推測

なお、四国の他県では綏靖天皇の痕跡はなし

※第3代安寧天皇、第4代懿徳天皇は、一旦飛ばします。

◆第5代考昭天皇

基礎情報

御真津日子訶恵志泥命(みまつひこ・かえしね)は長いので、親しみをこめて「かえしね」とします。

神社

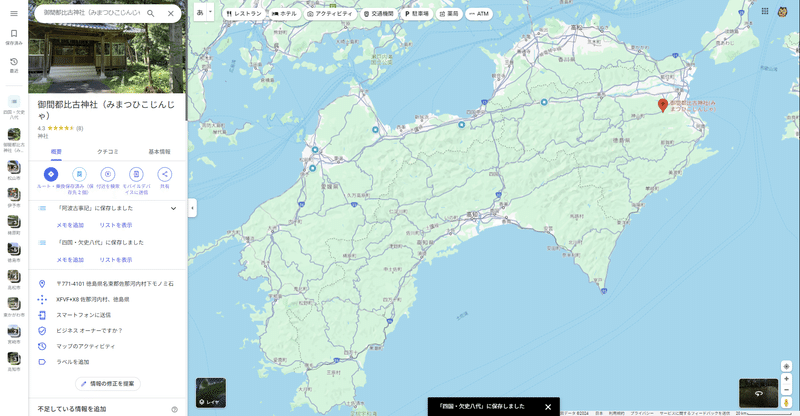

考昭天皇(かえしね)に関わる神社は、徳島県に1社

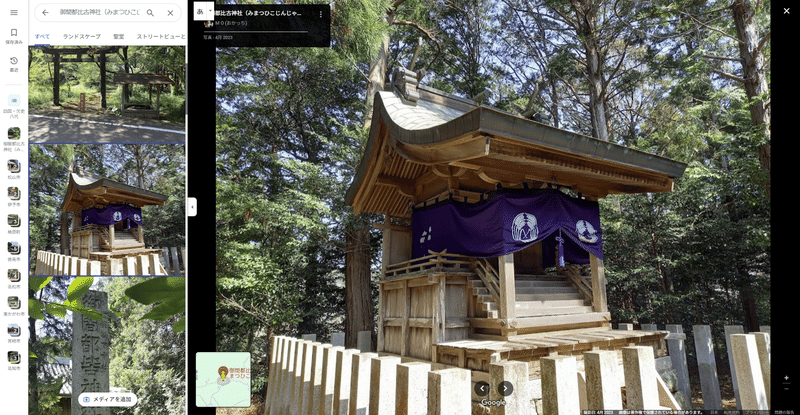

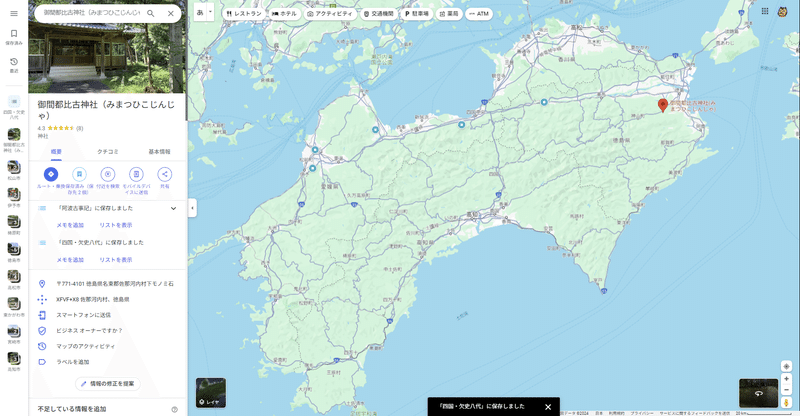

御間都比古神社 延喜式内社

祭神:御間都比古色止命(みまつひこ・いろとのみこと)

住所:名東郡佐那河内村下字モノミ石74-2

由緒:創建は不詳。長国の祖神、観松彦色止命(みまつひこいろとのみこと)。観松彦色止命9世の孫、韓背足尼(からせのすくね)が長国造となり祖神・観松彦色止命を長峰の中腹に奉祀。

阿府志には、御間都比古神社、同郡佐那河内村長峰にあり、俗に中峰ともいう、三木松ノ神、祭神一座観松彦香殖稲天皇、人皇五代、考昭天皇なりとある。

明治期に社殿が荒廃 大正9年(1920)12月宮内省諸陵寮(しょりょうりょう)考証官の実地調査あり、同14年9月境内を拡張し本殿を改築。更に昭和9年社殿を改築。

まとめ

第5代考昭天皇(かえしね)の痕跡は、阿波・徳島ですので、第5代天皇は、阿波・徳島にいたと推測

四国の他県には、考昭天皇(かえしね)の痕跡はなし

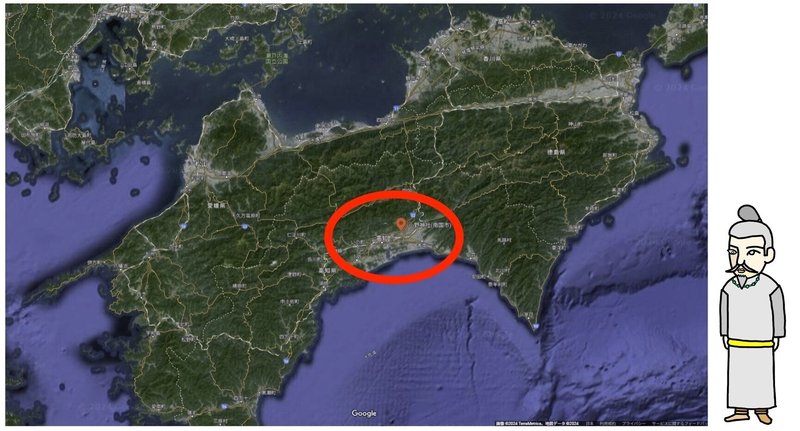

◆第6代考安天皇

基礎情報

大倭帯日子国押人命(おおやまとたらしひこ・くにおしひと)は長いので、「くにおしひと」にします。

神社

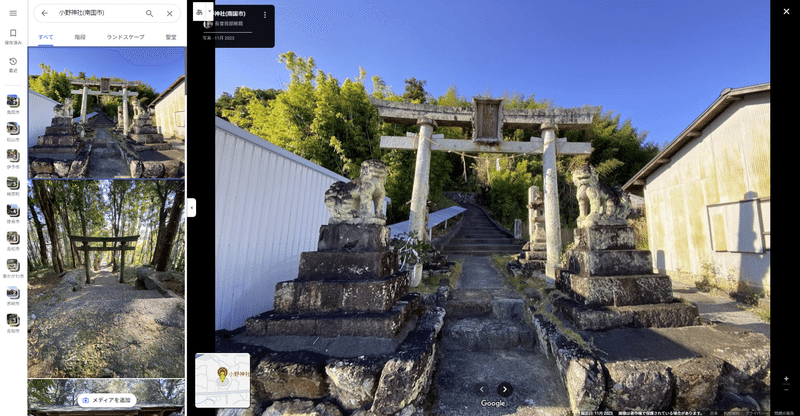

考安天皇(くにおしひと)に関わる神社はなく、その兄「天押帯日子命(あめおし・たらしひこ)」の神社が、高知県に1社あり

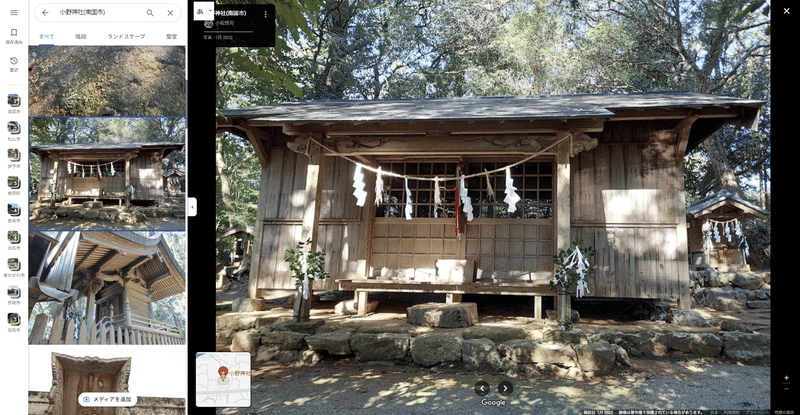

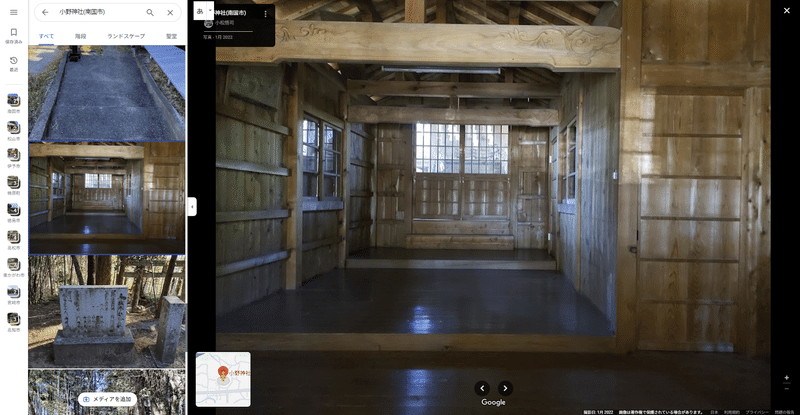

小野神社 延喜式内社・郷社

祭神:天押帯日子命(あめおし・たらしひこ)

[大倭帯日子国押人命(くにおしひと)の兄]住所:高知県長岡郡岡豊村小蓮字宮の前(ながおかぐん・おこうちょうこはす・みやのまえ)(現在:南国市岡豊町小蓮)※読み方注意

由緒:創建は不詳。祭神は天足彦國押人命(あめのたらしひこ・くにおしひと)で、古来当地の産土神である。

伝承では、姓氏録に「小野朝臣(おの・あそみ)天足彦國押人命之後也」とあり、小野氏の祖神を鎮祀(ちんし)したものである。但し社名の小野は小野氏ではなく地名より生じたものとする説もあり。往古は社領八反四十代を有していたという。当社周辺には小蓮古墳(こはすこふん)を初めとする多くの古墳が分布。

土地では、豊岡上天神(とよがみ・てんじん)と称しているが、これは後世、豊岡神社を合祭したことから起こった。境内社に若宮神社および佐波爲神社(さばい)がある。

まとめ

考安天皇(くにおしひと)の兄の天押帯日子命(あめおし・たらしひこ)がいたので、考安天皇自身も近辺に居られたと推測

四国の他県には考安天皇(くにおしひと)の痕跡なし

※余談だが、実はこのご祭神の名前が兄弟2人の名前を1つにしたような名前なので、もしかすると兄ではなく、このご祭神こそが孝安天皇その人かもしれない。(これは、あくまで私の推測です)

◆第7代孝霊天皇

基礎情報

神社

孝霊天皇のニックネームは「ふとに」にします。

孝霊天皇を祀る神社は、高知に多数(孝霊天皇を祀る仁井田神社多数あり)。愛媛に2社。

孝霊天皇の皇子女に関わる神社は、香川、愛媛、徳島に多数あり

<孝霊天皇を祀る神社>

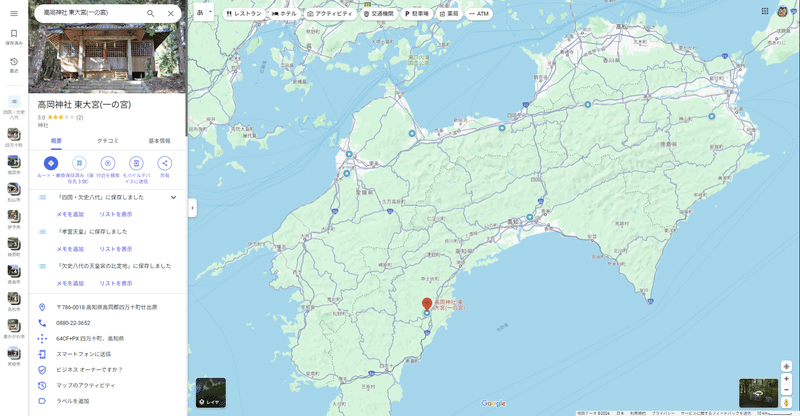

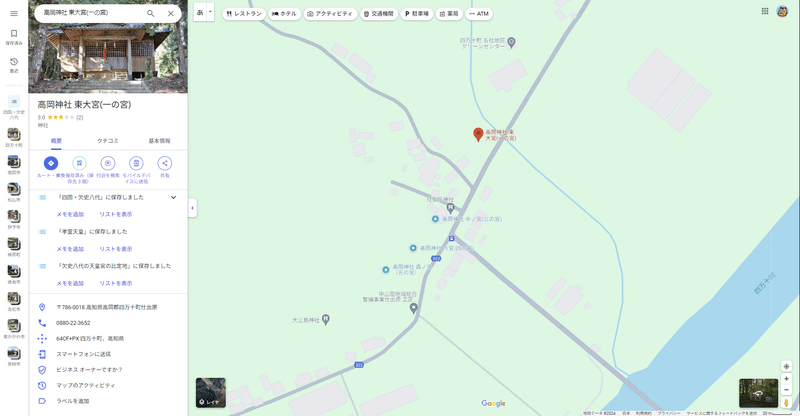

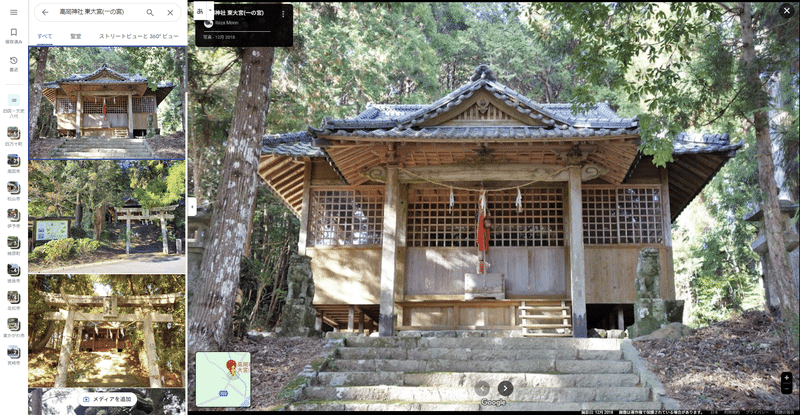

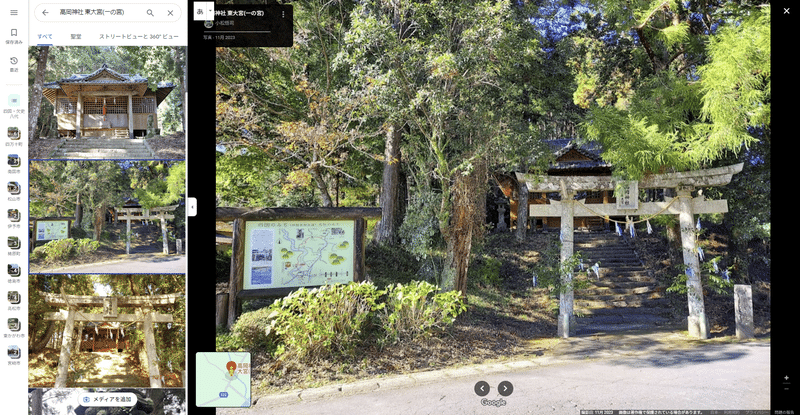

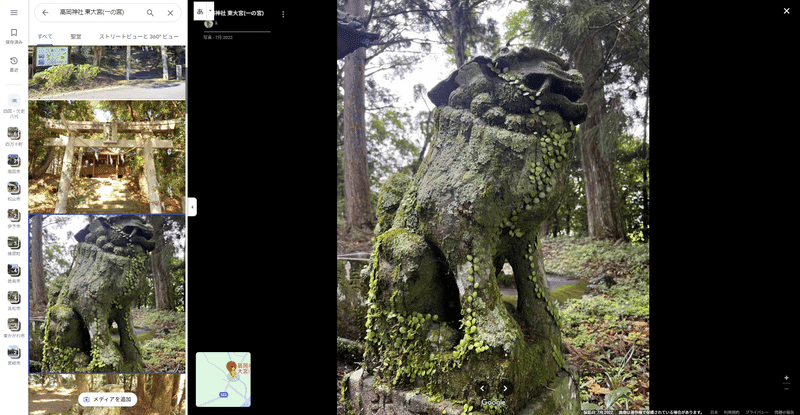

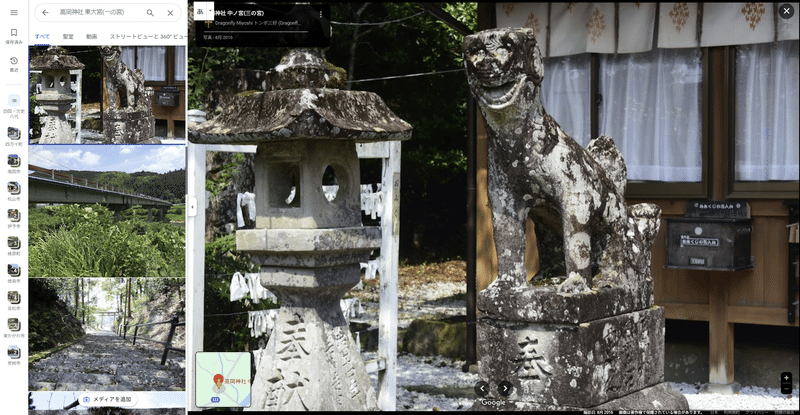

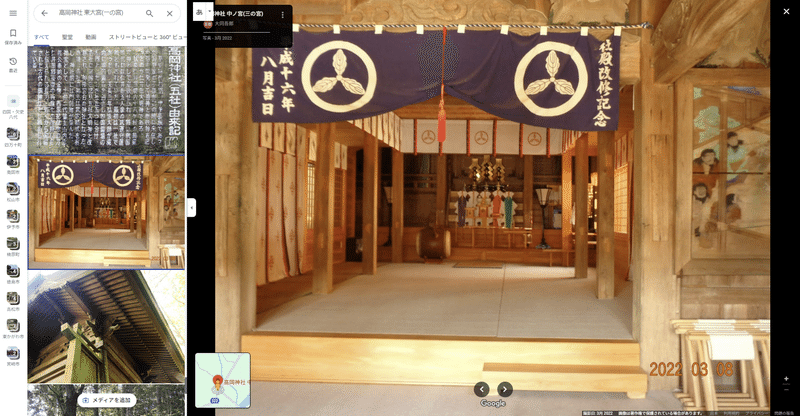

高岡神社 縣社

祭神:大日本根子彦大通命(おおやまとねこひこ・ふとに)、磯城細姫命(しき・くわしひめのみこと)、大山祇命、吉備彦狭島命(きび・ひこさしま・のみこと)、伊豫二名洲小千命(いよのふたなしまの・おちのみこと)、伊豫島天狭貫命(いよの・あまさぬきのみこと)

住所:高知県高岡郡四万十町仕出原(たかおかぐん・しまんとちょう・しではら)

由緒:往古は仁井田大明神(にいだ)、社伝によると天長三年(826年)僧空海四国八十か所の霊場を創めた時、第37番に加入、勅許(ちょっきょ)を得、五社に分祀し、五社大明神と改め、朝廷直轄の作事(さくじ)であったと。その後、金剛福寺尊海法親王(こんごうふくじ・そんかい・ほうしんのう)の直支配で、社領地五百石を以て、長宗我部元親の棟札(むなふだ)にも社領地五百石の明文がある。俗に仁井田五社と称す。古来、仁井田七郷六十八村の鎮守として神威赫赫(しんいかっかく:はなばなしい巧名をあげるさま)。

祭神は六座であるが、社殿は五つに分かれる。(東一)大宮は大日本根子彦大通尊。(次二)は磯城細姫命。(中三)中之宮は大山祇命、吉備彦狭島命(きびひこさしまのみこと)。(次四)伊豫二名洲小千命。(西五)森之宮は伊豫島天狭貫命(いよの・あまさぬきのみこと)である。

伝えには、太古四国の名未だ分かれず、伊豫の二名洲と称せられた時、孝霊天皇の皇子彦狭島命ここに封ぜられ給ひ。

当社は式外といえども、縁起すこぶる古く、その祭儀神幸(しんこう)等古式の事が多い。

<孝霊天皇を祀るその他の仁井田神社・五社神社>

仁井田神社 郷社

祭神:大日本根子彦布斗瓊命、磯城畑姫命、大山祇吉備彦狭島命、伊豫二名小千命、伊豫大狭貴尊の五柱を奉祭。

住所:長岡郡三里村仁井田字宮の谷(現在(推測):〒789-1212 高知県高岡郡佐川町四ツ白1098)

仁井田神社 郷社

祭神:大日本根子彦布斗瓊命、磯城細姫命、大山祇吉備彦狭島命、伊豫二名小千命、伊豫州天狭貫命

住所:土佐郡、高知市、秦村(はだむら)秦泉寺(じんぜんじ)仁井田口(現在(推測):高知市秦泉寺近辺)

由緒:高岡郡仁井田上を奉還したものと伝ふ

仁井田五所神社 郷社

祭神:大日本根子彦太瓊命、磯城細姫命、大山祇吉備彦狭島命、伊豫二名小千命、伊豫周天狭貫命

住所:吾川郡横畠村(よこばたけむら)字仁井田ヶ谷(にいたがたに)

現在(推測):〒781-1313 高知県高岡郡越知町横畠1

仁井田五所神社 村社

祭神:大日本根彦大瓊命

住所:香美郡佐岡村佐野字仁井田五社丸

五社神社

祭神:大日本根子彦布戸瓊命、外四

住所:長岡郡稲生村(いなぶむら)石の谷

五社神社

祭神:大日本根子彦太瓊命、外四神

住所:高岡郡新居村(にいむら)字東光寺

<愛媛>

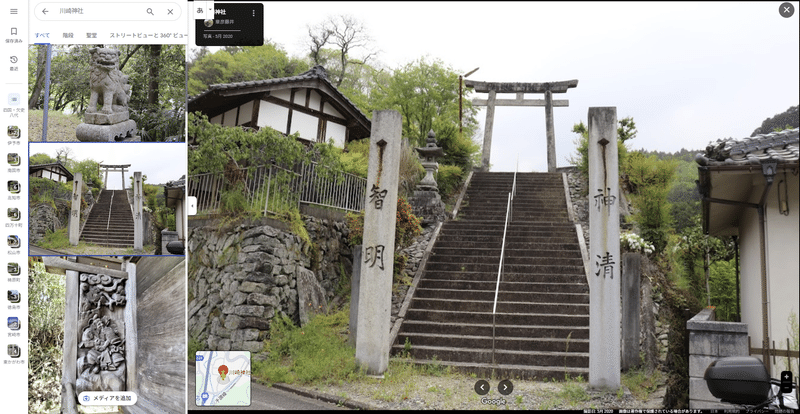

伊豫神社 延喜式内社論社

祭神:彦狭島命(配神:愛比売命、伊豫津彦、伊豫津媛、日本根子太瓊命、細姫、伊予の国造に任ぜられた速後神(はやのちあがり))

住所:伊予郡松前町神崎193番地 ※松前町にある伊豫神社。伊予市上野とは別の神社

由緒:神代よりの鎮座とも伝えられ、延喜式名神大社、亀山天皇文永年中(1264-1275年)に社伝、社記を焼失、正親町天皇(おおぎ・まち・てんのう)天正年中には河野通直(かわのみちなお)社殿を造営し、歴代崇敬した。

孝霊帝の第3皇子、伊予国を治め極めて功績の高かった彦狭島命を主祭神とする。

親王宮大明神(しんのぶ・だいみょうじん)として歴代朝廷の尊崇をうけ、統治神として武将・領主等からも崇敬されたきた。

注連縄柱の文字、全く読めません。気になります。木鼻がとても立派、象みたいですね。

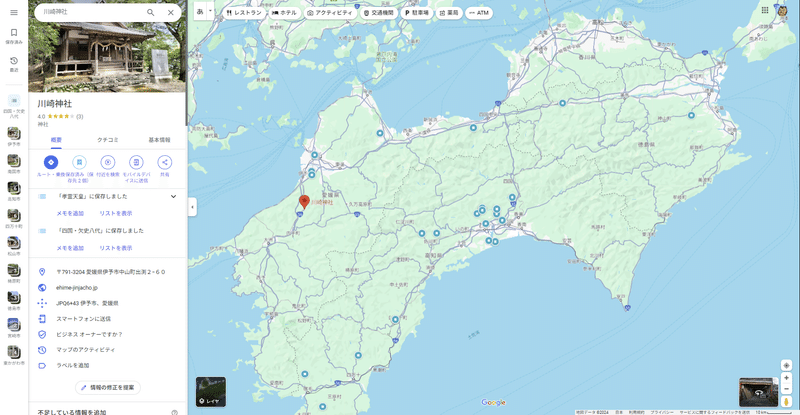

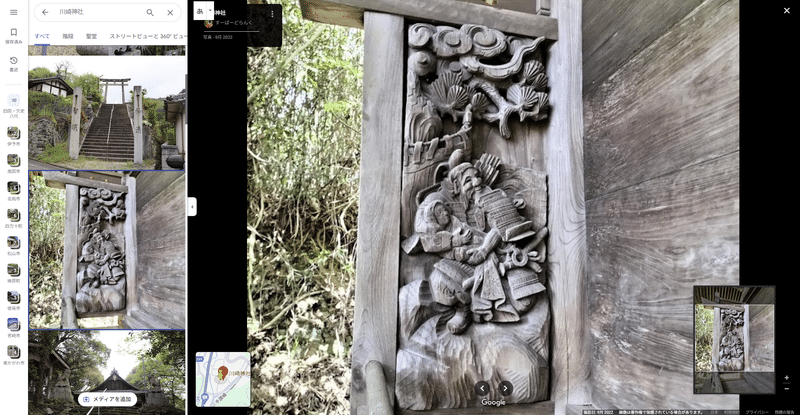

川崎神社

祭神:孝霊天皇

住所:伊予郡中山町出渕二番耕地60番地

由緒:天長元年(824年)甲辰の創立と伝ふ、大宝律令撰定律書残篇の中にある浮穴郡出部(うけなぐん・いずべ)の郷というのが出渕(いずぶち)なり、当社を氏神として創始

子供を抱く翁のレリーフがあるので、武内宿禰と応神天皇も関係ありそうですね。扁額や石碑は「天満宮」と彫られている。愛媛の神社は、木鼻や龍に目が入っているのが特徴ですね。

<孝霊天皇の皇子女を祀る神社>

<香川県>

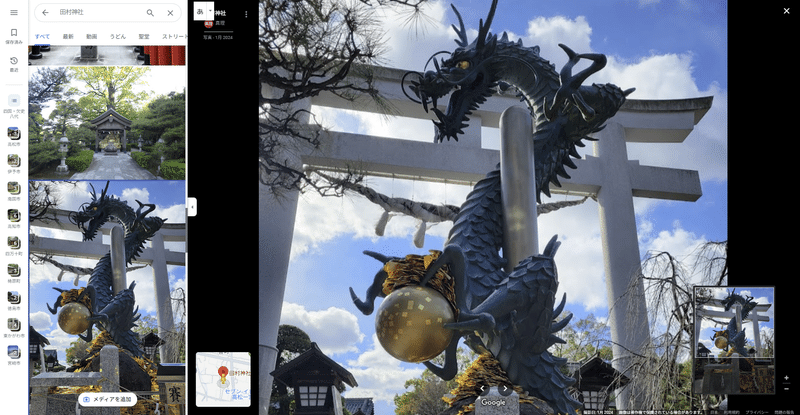

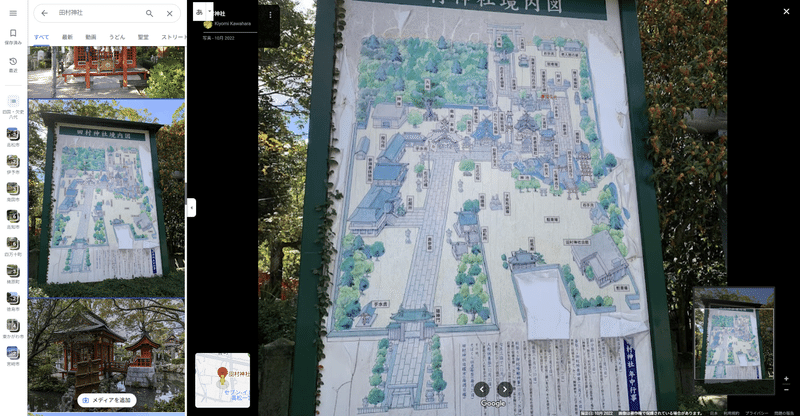

田村神社 延喜式内社・名神大社・讃岐国一宮

祭神:倭迹迹日百襲姫命 (やまと・ととひ・ももそひめ・のみこと) 五十狭芹彦命 (いさせりひこ・のみこと)別名を吉備津彦命(きびつひこのみこと) 猿田彦大神 (さるたひこのおおかみ) 天隠山命 (あめのかぐやまのみこと)別名を高倉下命(たかくらじのみこと)。 天五田根命 (あめのいたねのみこと) - 別名を天村雲命(あめのむらくものみこと)

住所:香川県高松市一宮町字宮東286番地

由緒:社伝によれば、古くは「定水井(さだみずのい)」という井戸にいかだを浮かべて、その上に神を祀っていたという。その後、和銅2年(709年)に行基(ぎょうぎ:仏教僧)によって社殿が設けられたのが創建とする。この「定水井」は現在も奥殿の下にある。なお、当初は義淵僧正(ぎえんそうじょう)によって大宝年間(701年-704年)に開基された一宮寺と同一視(建物も同じ)されていた。

別称として「田村大社」「一宮神社」「定水(さだみず)大明神」「一宮大明神」「田村大明神」とも。現在も当社の奥殿が深淵(しんえん)の上に建てられているように、水神信仰を基盤とした神社である。

記紀編纂(720年)より以前に建立。

倭迹迹日百襲姫命 (ももそひめ)は、香川にいたんですね。この神社は水神信仰もあって龍の銅像や蛇の彫刻が多いですが、それ以外にも八咫烏、百襲姫、桃太郎、七福神などの石像や彫刻など、見るだけでも楽しい、杜の展覧会

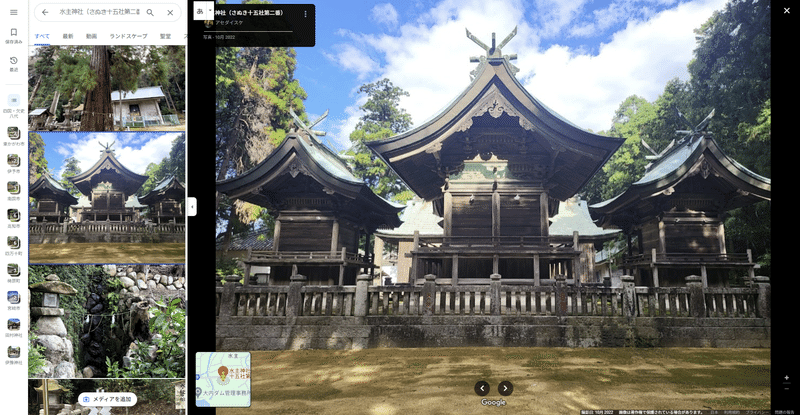

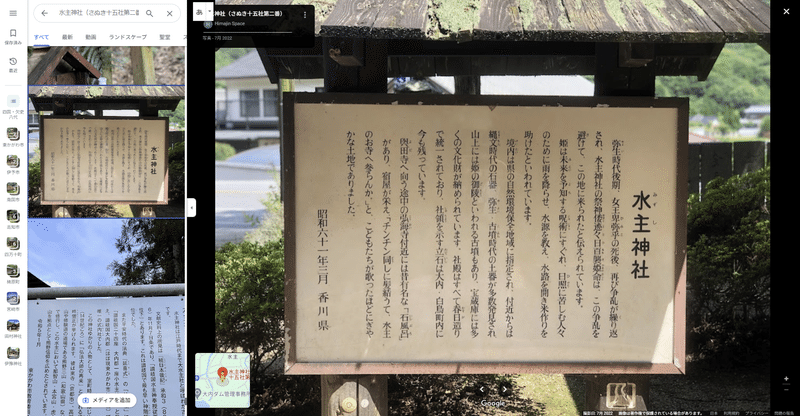

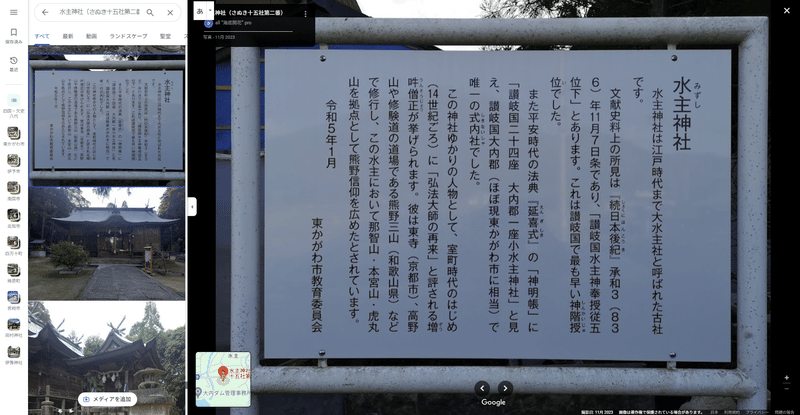

水主神社(みずし・みぬし) 延喜式内社・縣社

祭神:倭迹迹日百襲姫命 (境内神社:孝霊天皇社)

住所:大川郡:譽水村(よみずむら)大字水主字宮内(現在:香川県東かがわ市水主)

由緒:鎮座の年月詳ならず、考靈天皇の皇女倭迹迹日百襲姫命、御歳七歳の砌(みぎり=とき)、大和・黒田の廬戸より出でまし、八歳の折当国安堵の浦に着き給ひ、居を水主に定め給ふ。土人これを大内と言い、大内の郡名はここに起こるという。水徳自在の神と伝えられ大水主大明神と称し、一郡の総鎮守として之を祀れりと伝ふ。

境内は県の自然環境保全地域に指定され、付近からは縄文時代の石器、弥生・古墳時代の土器が多数発見され、山上には姫の御陵といわれる古墳もあり、宝蔵庫には多くの文化財が納められている。

艪掛神社(ろかけ)

祭神:百襲姫命

住所:大川郡:丹生村(にぶそん)字馬篠艪掛(うましのろかけ)(現在:香川県東かがわ市馬篠440)

徳島の狛犬と同じ、玉を口にくわえている狛犬がいます。

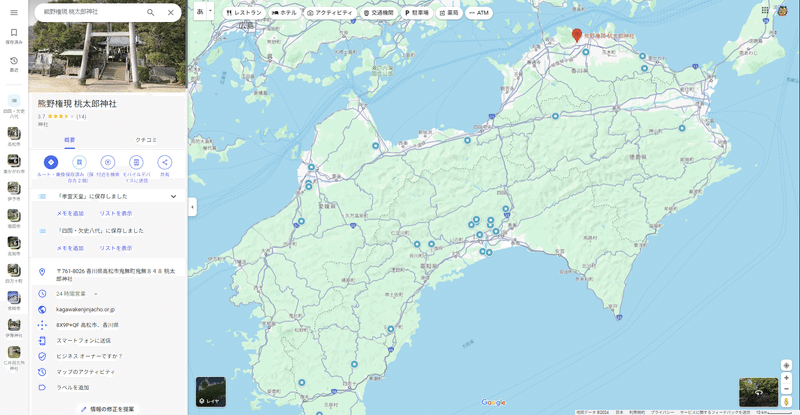

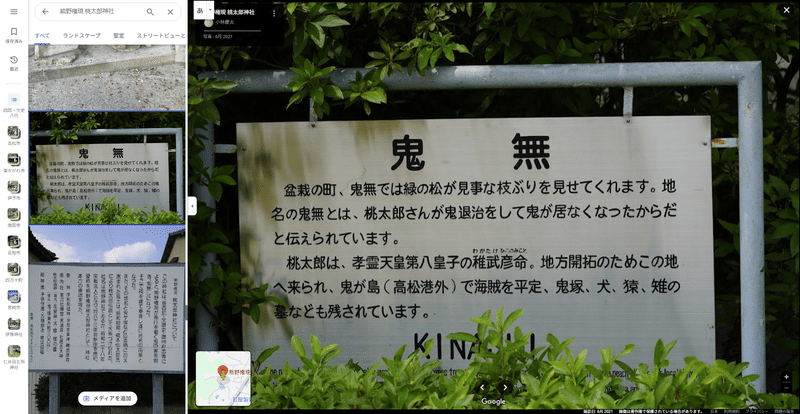

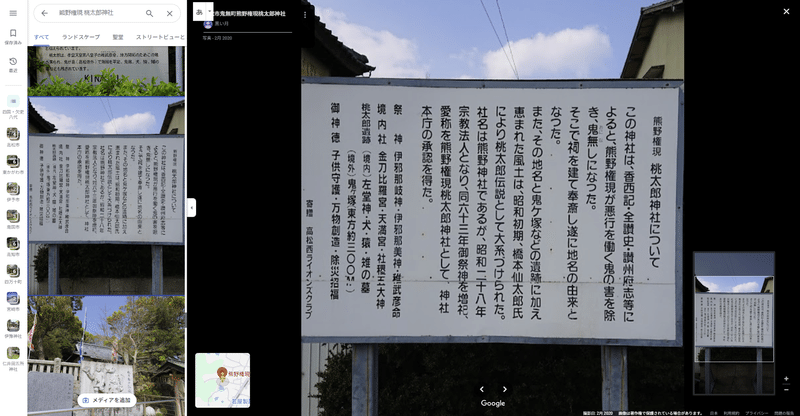

熊野神社(現在:熊野権現桃太郎神社)

祭神:伊邪那岐、伊邪那美、稚武彦命

住所:香川郡、上笠居村字鬼無(かみかさいむら・きなし)

由緒:伝説によればこの郷に鬼住み住民を害していた。考靈天皇の皇子稚武彦命、吉備津彦命と共に三備(さんび)地方を統一せられ吉備に居を定め給ふ。 時に御姉倭迹迹日百襲姫命、讃岐に御寓居あらせらしを以て、稚武彦命しばしば海を越えて往来し給う。(お姉ちゃん思いの良い弟)

境内に桃太郎墓、縁組神(老夫婦を祀る)、左堂神(犬猿雉を祀る)等

地名の鬼無(きなし)は、桃太郎が鬼退治をして鬼がいなくなったからだと伝えられています。桃太郎は孝霊天皇第八皇子の稚武彦命(わかたけひこのみこと)地方開拓のためこの地へ来られ、鬼ヶ島で海賊を平定。鬼塚、犬、猿、雉の墓なども残されています。

<愛媛県>

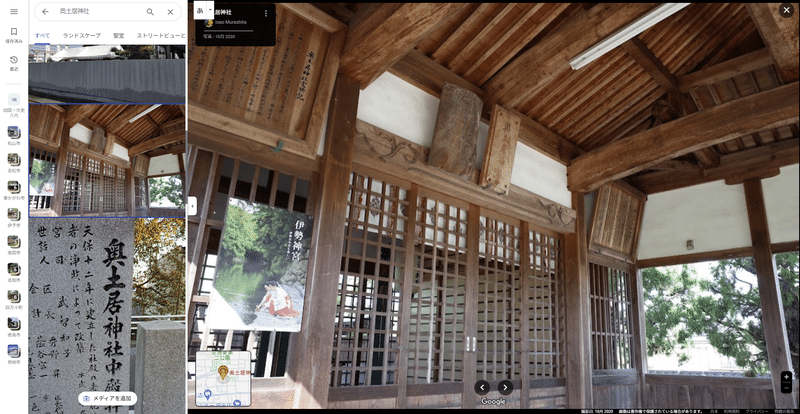

奥土居神社(おくどい)

祭神:淤母陀琉神(おもだるのかみ)、高御産巣日神、阿夜詞志古泥神(あやかしこねのかみ)

住所:愛媛県松山市東垣生町

由緒:一説によると伊予の国の豪族河野氏の祖先をされる孝霊天皇第三皇子彦狭島命が興居島(こごしま)で御子小千命(おちのみこと)誕生の時、胞衣(臍の緒という説もある)を箱に納め海上に流すとその箱が今出の海岸に漂い着いた。これを拾った漁師が持ち帰って机の上に安置した夜「この箱を清らかな土地に埋め造化の神をあわせ祭ればわが霊は永く庶民を見守り子を授け安産させるであろう」と神のお告げがあった。そこでこの土地の人々が社殿を建て臍緒神としてお祭りしたところ霊験あらたかで、お陰を受ける人が多かったと伝えられている。相殿に小千命をお祭りしていたという。

<徳島県>

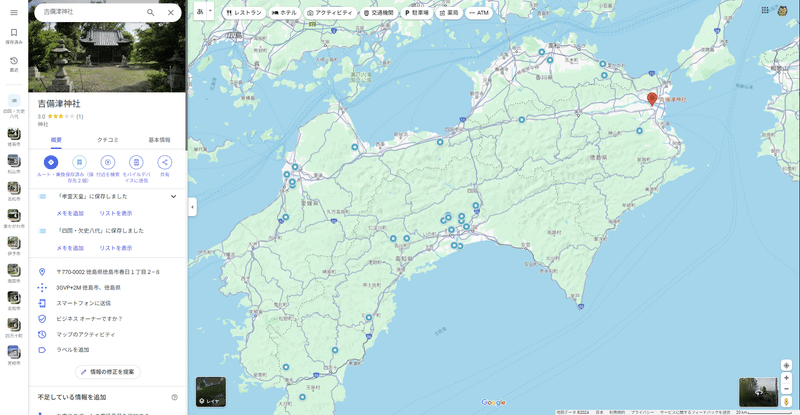

吉備津神社

祭神:吉備津彦神、芋宮大将軍神(いものみや)

住所:徳島市春日一丁目2の8

由緒:吉備津大将軍神社、祭神は彦五十狭芹彦命(ひこいさせりひこ)で四道将軍の一人。吉備の国(現岡山県)を平定したがその地に没し、後に仁徳天皇が吉備津彦命と命名し創祇。当社は岡山市内の神社の分神を祀ったことに始まる。

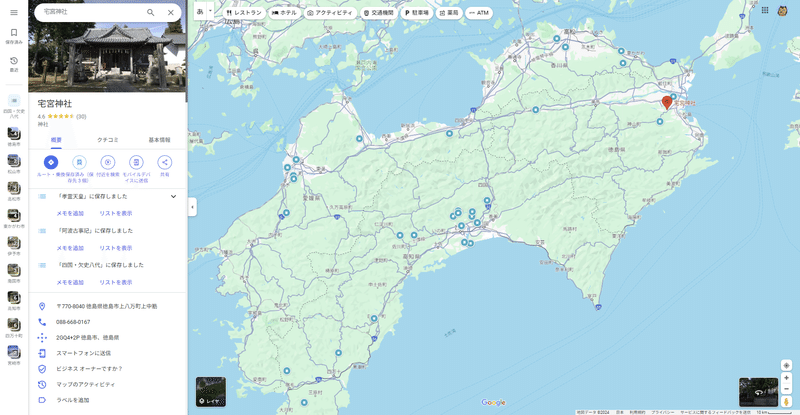

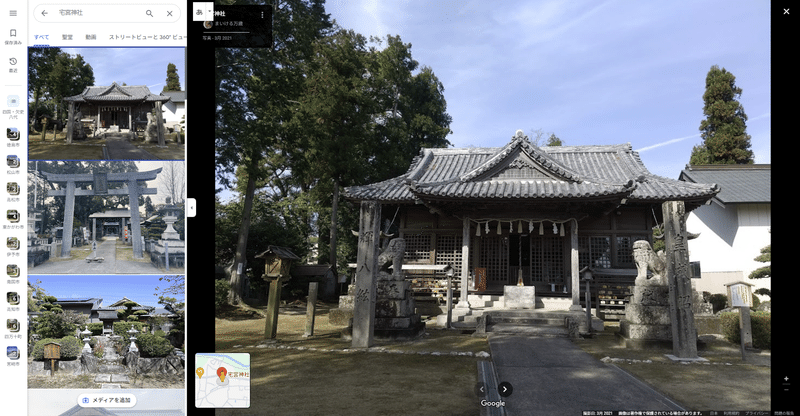

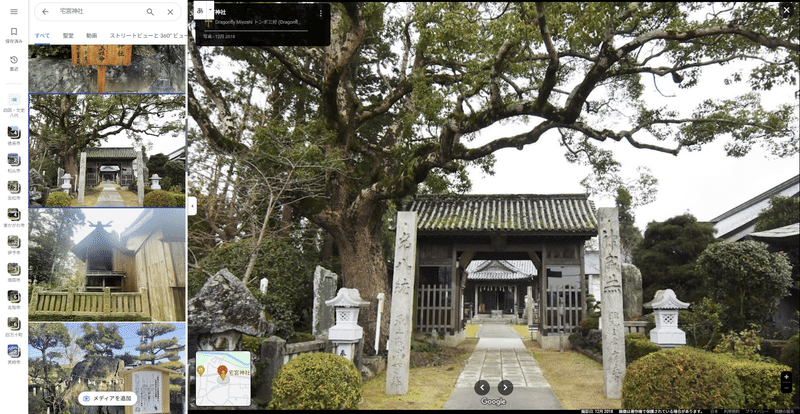

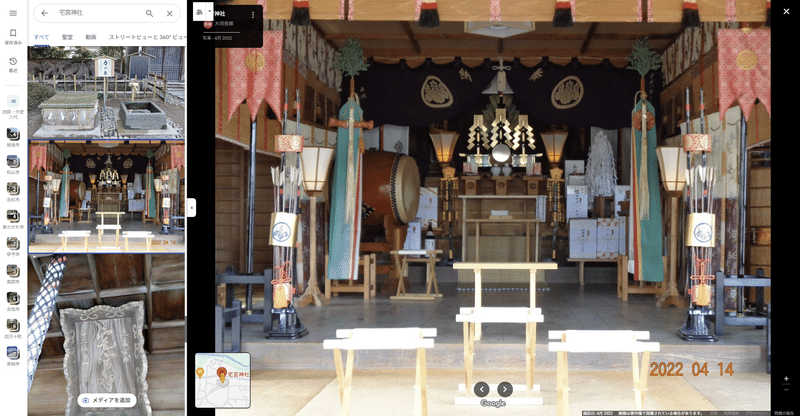

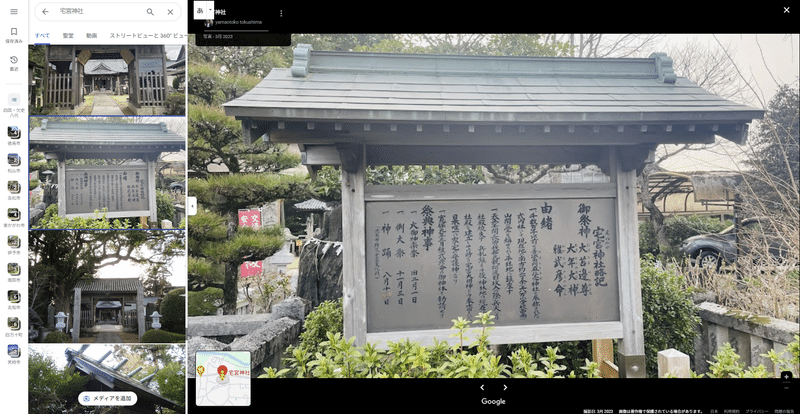

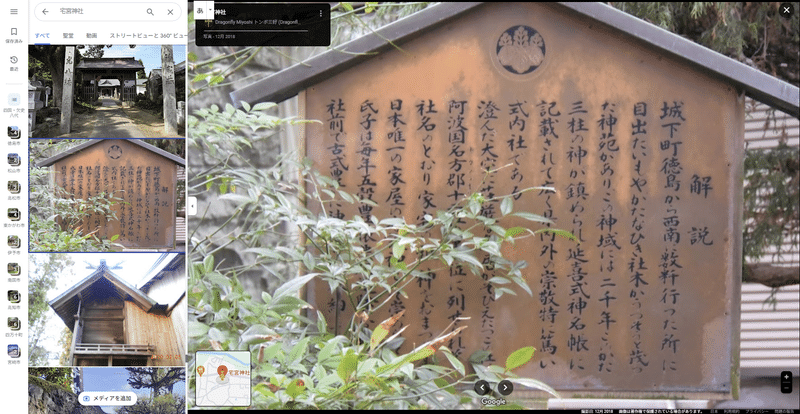

宅宮神社 延喜式内社

祭神:大苫邊尊(おおとまべ)、稚武彦命、大年大神

住所:徳島市上八万町上中筋558

由緒:創始年代不詳。『延喜式神名帳』阿波国名方郡の「意富門麻比売神社(おおとまひめじんじゃ)」に比定

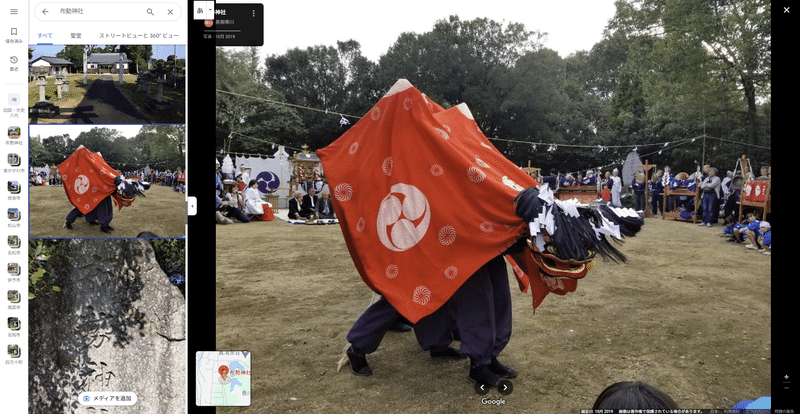

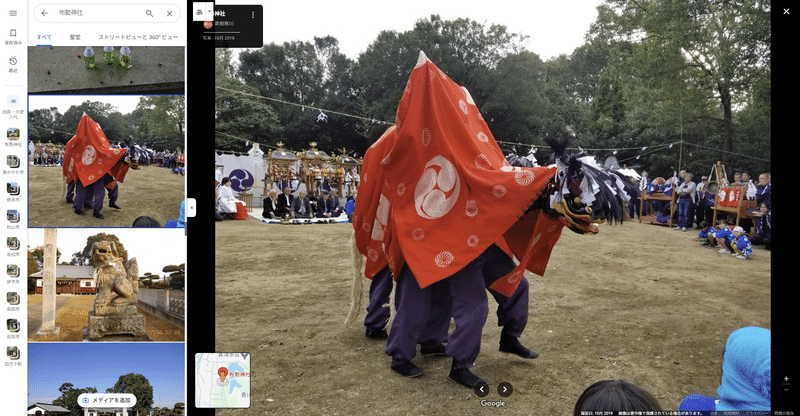

徳島県の無形民俗文化財である神踊りがあり、平安時代末頃から始まったと伝えられ、五穀豊穣、悪病退散を祈願して、旧暦7月16日(現在8月15日)に古式豊かに奉納されている。

確か鳴門古事記研究会が、この神社を訪れていました。この神社も、また興味深い。

まとめ

孝霊天皇(ふとに)自身は、高知と愛媛、とくに高知県の仁井田神社で多数祀られている。

孝霊天皇(ふとに)の皇子女は、香川と徳島に祀られている。倭迹迹日百襲姫命、稚武彦命、吉備津彦命と今伝わる物語りの主人公たち。 欠史八代が存在しないと、この子供達も存在しないはず。欠史八代が欠史ではないように見えてきませんか。

孝霊天皇(ふとに)は、子供達と共に四国全域に勢力を広げていったと推測

◆第8代孝元天皇

基礎情報

神社

孝元天皇のニックネームは「くにくる」にします。

孝元天皇(くにくる)に関わる神社は、香川県に3社

皇子女に関わる神社は、香川県に1社、徳島県に1社(開化天皇の章で記載)

<孝元天皇を祀る神社>

<香川県>

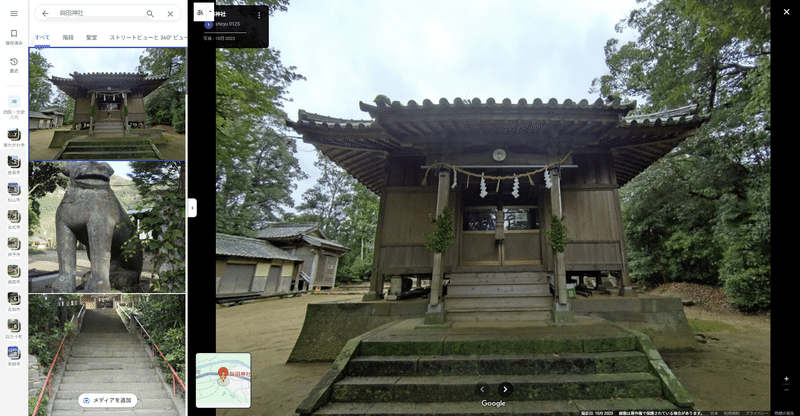

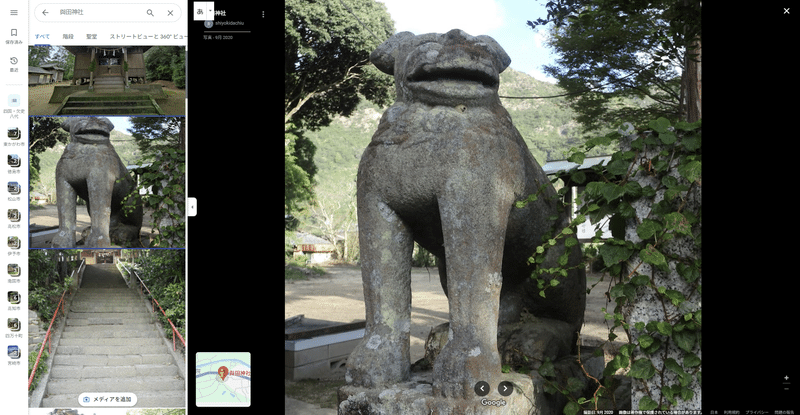

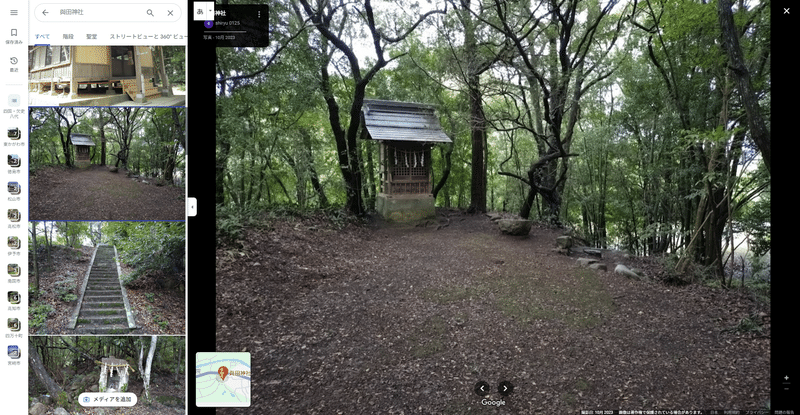

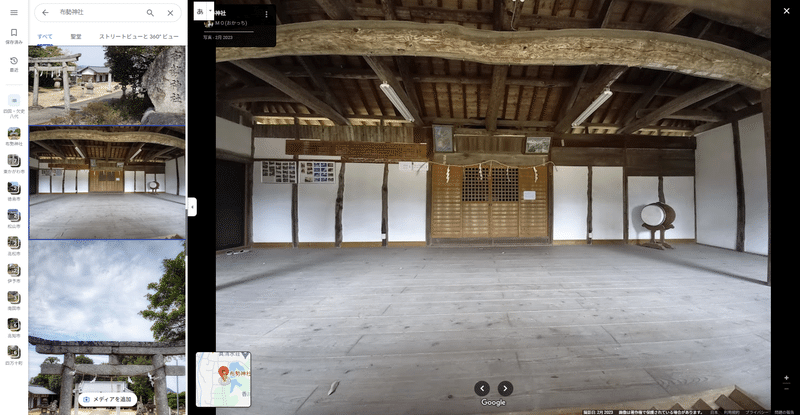

興田神社(よだ) 村社

祭神:大倭根子日古國玖琉命

住所:大川郡:福榮村大字興田山字森兼(現在: 東かがわ市与田山字森兼380番地)

由緒:明治維新までは王子権現と称す。若一王子大権現は千百年昔、行基菩薩の開基による由緒深い、神徳高いお宮でありまして、村民は王子権現を崇める心深く、村の繁昌(はんじょう)、五穀豊穣を祈願し、勇壮な大獅子舞を取り入れ、与田山若衆組(わかものぐみ)に伝えたのであります。

笠峰神社

祭神:大倭根子日古國玖琉命

住所:福栄村大字興田山字森兼(現在見当たらず)

由緒:福榮村村社興田神社境外末社

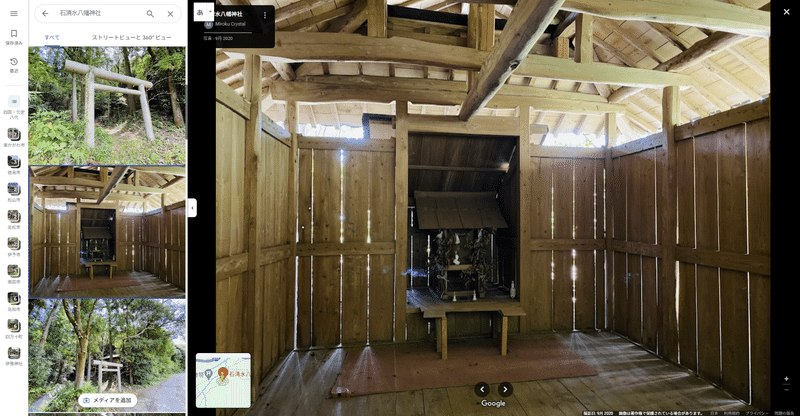

興田神社

祭神:大倭根子日古國玖琉命

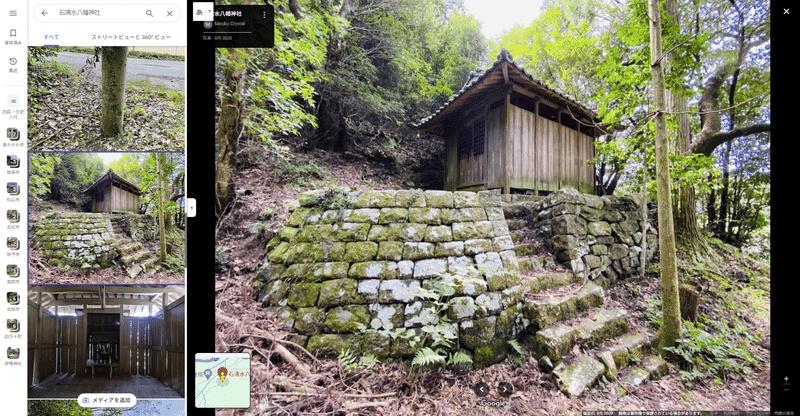

由緒:石清水八幡神社境外末社

<孝元天応の皇子を祀る神社>

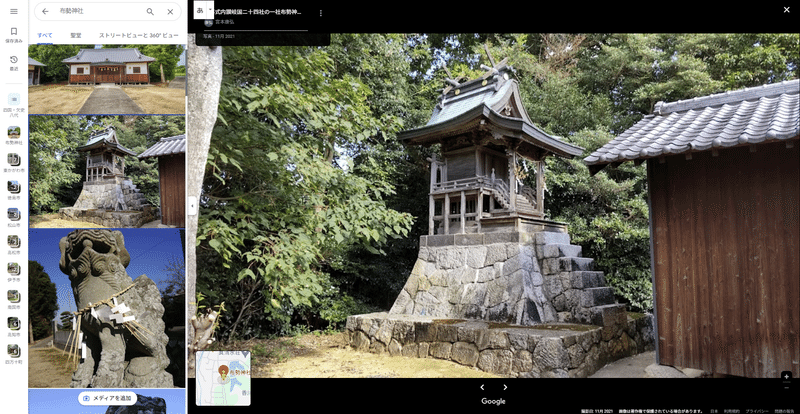

布勢神社 式内社論社

住所:大川郡:石田村大字石田西字道味(布勢)(現在:香川県さぬき市寒川町石田西)

祭神:大彦命(おおひこ)

由緒:創建年代詳ならずとも、極楽寺記に、天平(てんぴょう)年間・行基(ぎょうき)菩薩薬師堂を石田に建てて極楽寺と言い、当社を以てその鎮守神となせし旨記されたれば 天平以前(729年から749年)の創祇なるべし。祭神大彦命は孝元天皇の皇子にして四道将軍の一人に座す。新撰姓氏録に「阿都朝臣布勢朝臣同祖孝元天皇皇子大彦命後也」とあり。 天正十年長宗我部氏の兵乱に石田佐兵衛矩弘当社を守護して兵難を免れしこと載せて三代物語にあり。(三代物語 生駒記 全讃史)←生駒記は香川デジタルライブラリにあり

綺麗な社殿で、狛犬が徳島と同じで玉くわえています。お祭りの写真では、氏子さんも多く、獅子舞も行われている。

まとめ

孝元天皇(くにくる)がいたのは、兄弟の倭迹迹日百襲姫命、稚武彦命、吉備津彦命等と同じ、香川県と考えられる。

孝元天皇(くにくる)は、四国の他県では痕跡はなし

◆第9代開花天皇

基礎情報

神社

開化天皇のニックネームは、「おおひひ」にします。

開化天皇(おおひひ)の神社はなし

開化天皇(おおひひ)の后妃に関する神社は徳島1社、皇子に関する神社は徳島1社

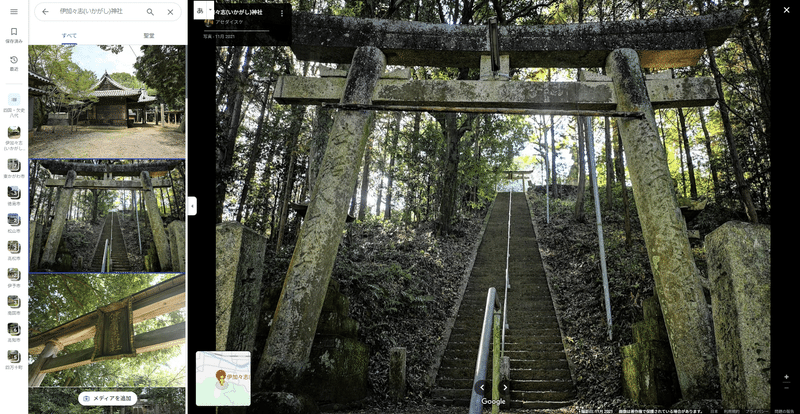

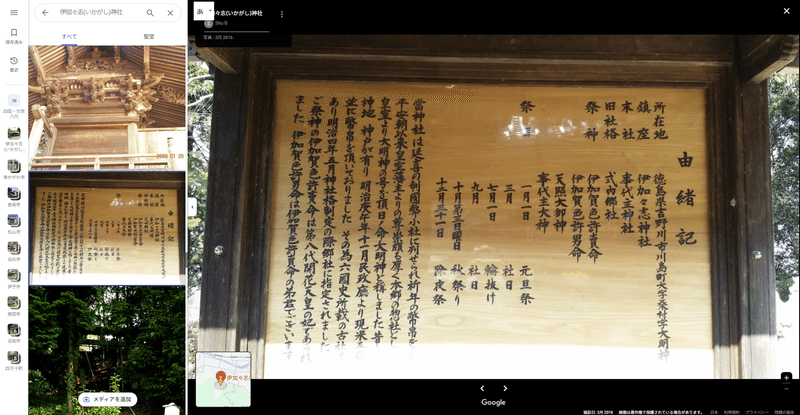

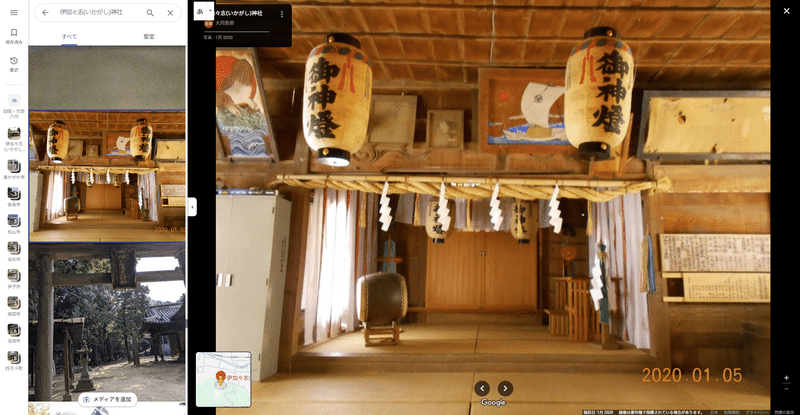

伊加々志神社 延喜式内社

祭神:伊香色謎命(いかがしこめのみこと)、伊加賀色許男命

住所:吉野川市川島町桑村1635

由緒:創祀年代不詳。明治まで日命大明神(ひのみこと)と称された。開化天皇の妃也、兄の伊加賀色許男(いかがしこお・のみこと)、開化天皇に仕えて大臣となる

この神社は、物部へとつながるんです。

<開花天皇の皇子女を祀る神社>

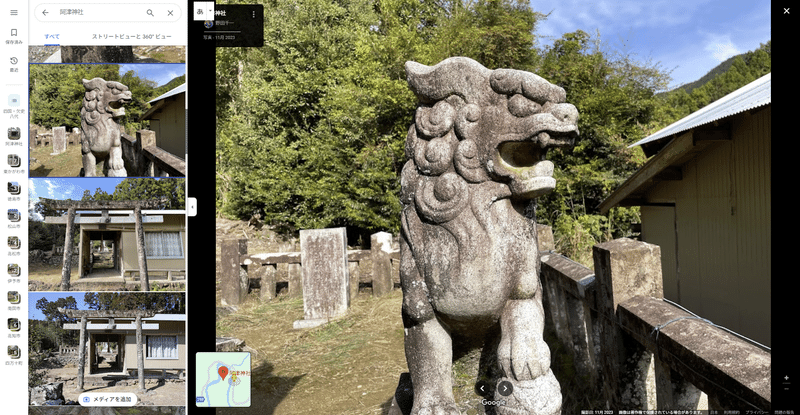

阿津神社 延喜式内社論社

祭神:木花開耶比売神

住所:海部郡海陽町相川字阿津1

由緒:室比売神社の式内社論社、神社覈録(じんじゃかくろく)、開化皇子・日子坐王御子(ひこいますのみこ)室比古王という。

雰囲気のある神社ですが、一部壊れています。管理が難しいのかもしれません。地神塔にミツハノメがいます。

まとめ

開化天皇(おおひひ)の后妃の伊香色謎命と大臣の伊加賀色許男命が徳島・阿波にいたので、開化天皇も徳島にいたと推測

開化天皇(おおひひ)は、四国の他県には痕跡なし

以上が神社で見る、欠史八代の痕跡です。

途中で飛ばした第3代安寧天皇と第4代懿徳天皇に関する神社は見つけられませんでした。

この第3代安寧天皇・第4代懿徳天皇の神社探しは、私の宿題で継続して探していこうと思うのですが

この2代に関しては、地名・地理的に気になる事があるので、ここからは、推測となる部分はあるが紹介させて頂きます。

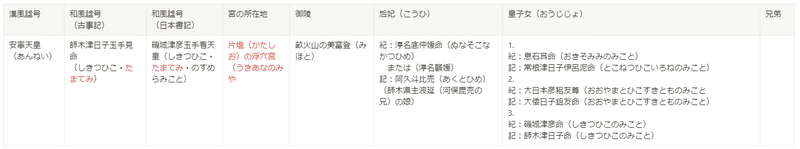

◆第3代安寧天皇

・基礎情報

安寧天皇のニックネームは、「たまてみ」にします。

安寧天皇(たまてみ)は、地名・地理的には非常に気になる箇所があります。

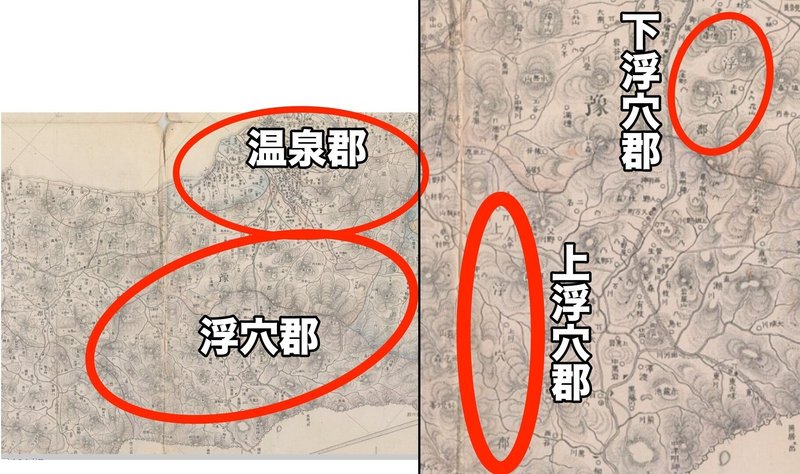

それは宮の所在地で「片塩(かたしお)の浮穴宮(うきあなのみや)」です。 この「浮穴(うきあな)」という名前が変わっているなーと思っていたのですが、愛媛県に浮穴郡(うけなぐん)という名前の場所があります。 そして、その浮穴郡は、第2代綏靖天皇と兄神八井耳命が居た、愛媛の温泉郡(おんせんぐん)、真下に位置するのです。

(現在も上浮穴郡(かみうけなぐん)、下浮穴郡(しもうけなぐん)の地名)

もしかしたら、この浮穴郡のどこかに、安寧天皇の宮や神社があったのではないかと推測しています。

因みに、気になる神社が1社あり、そちらを紹介します。

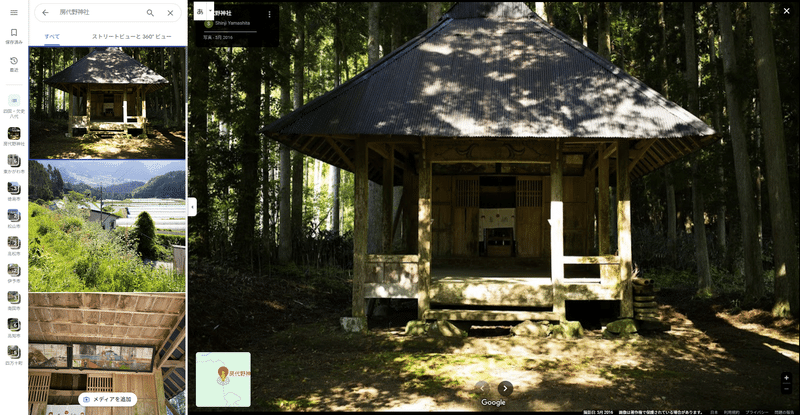

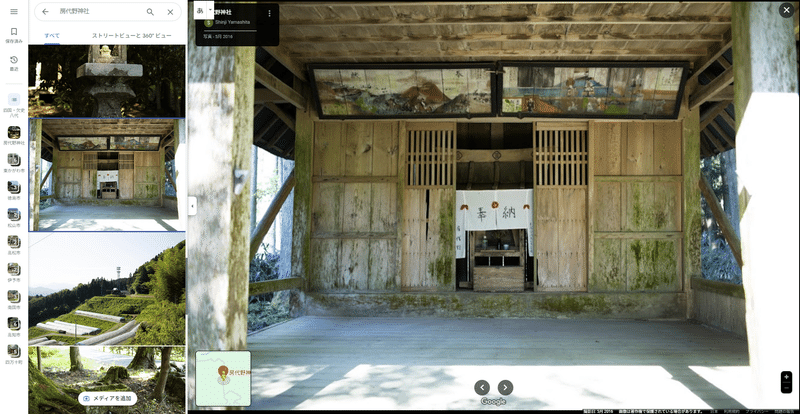

房代野神社(五社神社)

上浮穴郡久万高原町直瀬房代野(かみうけなぐん・くまこうげんちょう・なおせ・ぼうたいの)にある「房代野(ぼうたいの)神社(五社神社)」です。

なぜ気になるかと言うと、「ぼうたいの」の漢字の読み方を変えると「かたしろの」なんです。

「片塩の浮穴宮」と「浮穴郡の房代野」、これは、推測なので推測の域を超えませんが、気になる神社です。

(余談)天皇陵について

尚、余談ですが、外池昇さん著の「天皇陵の誕生」および「歴史街道:古墳と古代天皇陵の謎」を紹介させて頂きます。

記紀・延喜式諸陵寮には、この欠史八代の天皇陵の場所・大きさ・守戸数(しゅこ)などが記されており、平安中期までには墳墓とされるものが確かに存在し朝廷管理の対象なっていたが、その天皇陵も中世には荒廃・所在不明となってしまう。

近世に「元禄の修陵(しゅうりょう)」や「文久の修陵」を機に調査・治定(じじょう)・修築が行われ、それを踏襲する形で明治に治定が行われ現在に至っている。

現在の欠史八代の治定のもとになった江戸期の治定手法は、古文献に記された陵名に含まれる古地名を手掛かりに、「"推定される地域内"に墳墓とおぼしき丘や山を探す。」というのが基本で、発掘調査をしたわけではない。また現在奈良県にある第3代安寧・第4代懿徳・第5代考昭・第6代考安・第7代孝霊天皇陵の5つの陵墓は、人為的に造成された古墳ではなく、自然地形の丘陵とみられている。

→つまり現在の欠史八代の天皇陵は疑わしいということ、そして江戸期以降に探している場所が「推定される地域内」という事で、きっと奈良で探されたんだと思います。もし奈良ではなく「四国」を調べていたら、正しい陵墓を見つけられた・かもしれません。

◆第4代懿徳天皇

・基礎情報

懿徳天皇のニックネームは、「すきとも」にします。

第4代懿徳天皇(すきとも)に関する神社も、ありませんでした。

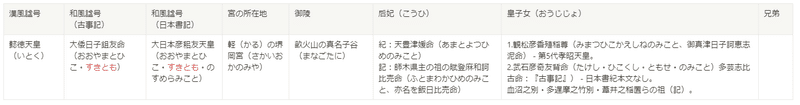

第3代、第4代の天皇は師城県主の后妃を娶っていますが、師木・磯城・師城がなかなか見つけられなかったですが、こちらも1つ気になる場所を紹介したいと思います。

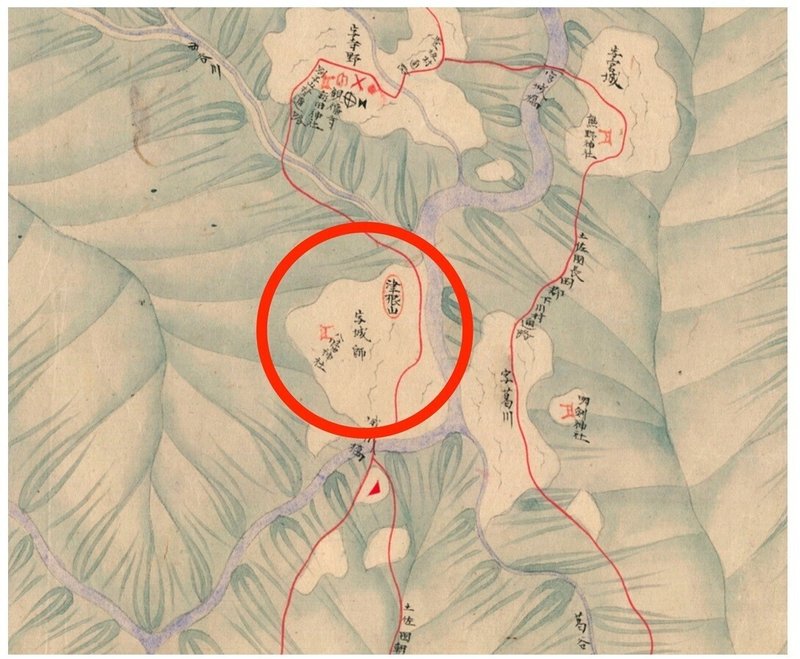

愛媛県四国中央市富郷町(とみさと)津根山の近辺です。ここは、愛媛県宇摩郡の地図を見ると、津根山・字城師という所があります。(宇摩郡は2004年に消滅)

城師(じょうし)です。師城(しき)ですよね。

現在の富郷ダム(とみさとダム)のある所らへんです。ダムの下です。(昭和49年(1974年)から建設省により計画され、平成12年(2000年)に完成とのこと)

八幡神社

一番近い神社の八幡神社の石碑を見ると、この八幡神社へ5つの神社が合祀されていると記されている、もし残っていたらと思うと師城に繋がる何かが見えたかもしれません。

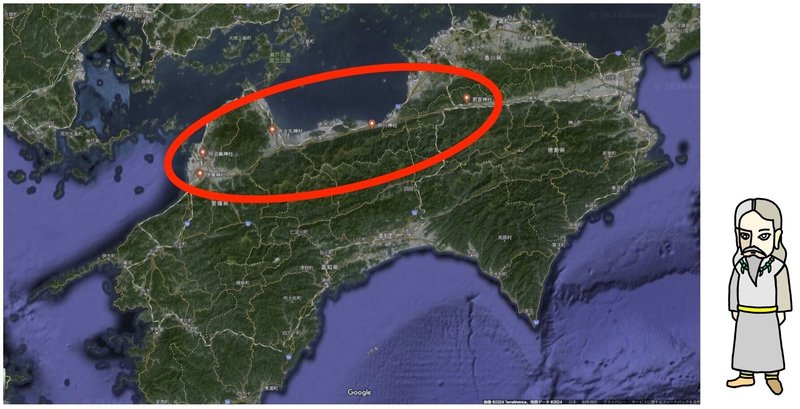

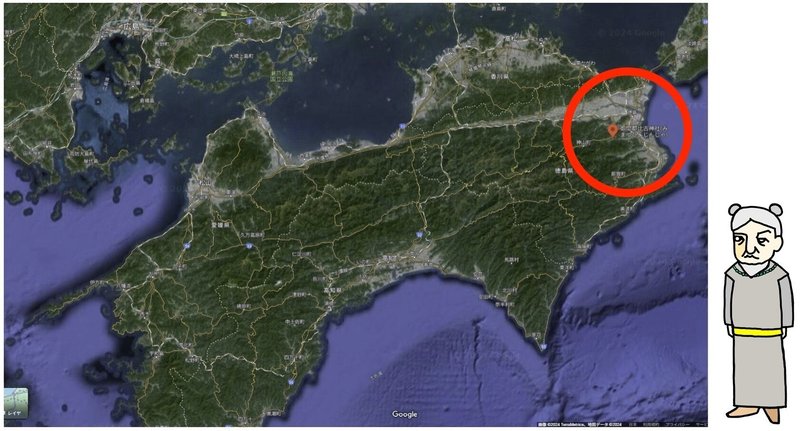

全体整理

四国の神社を見渡すことで、欠史八代の多くの天皇・后妃・皇子女の神社は見つける事ができました。また地名・地理的には候補地になり得る所も見つけられました。(今後の宿題も残りましたが。)

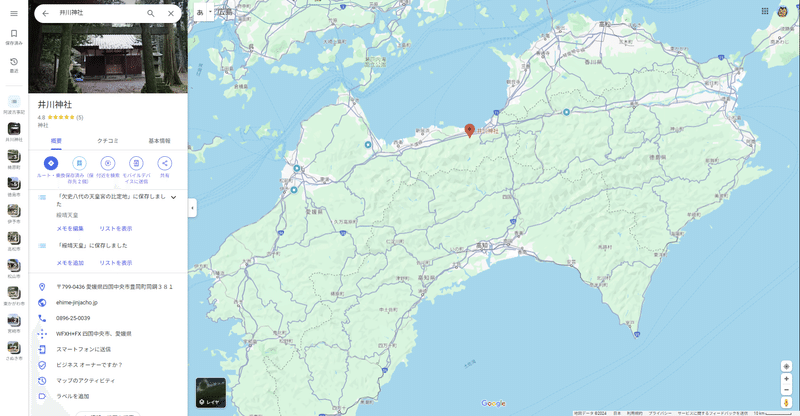

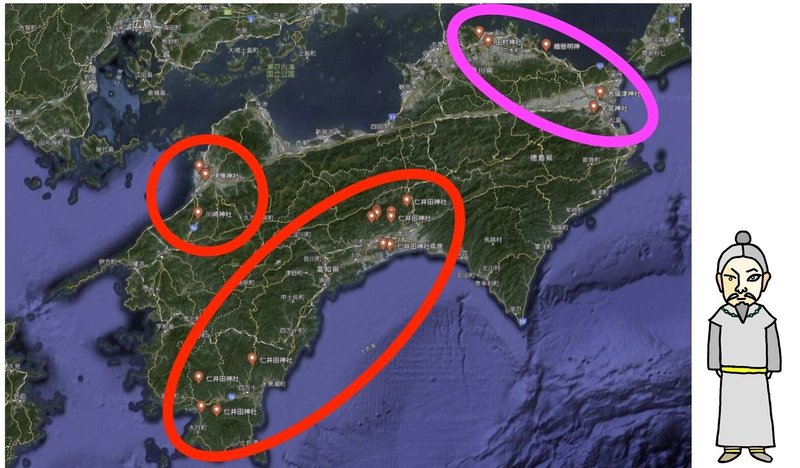

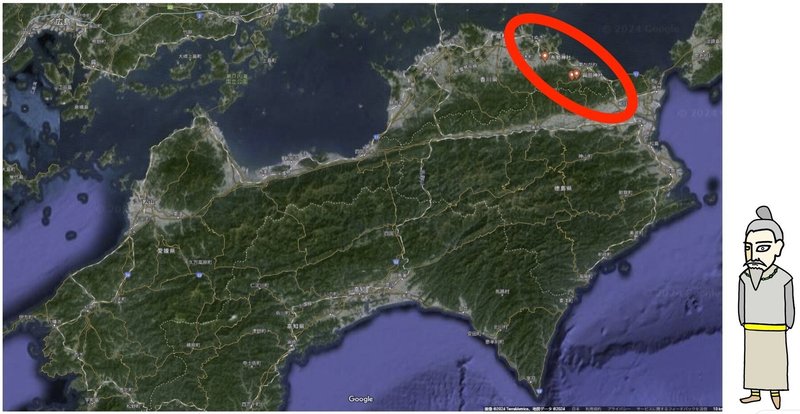

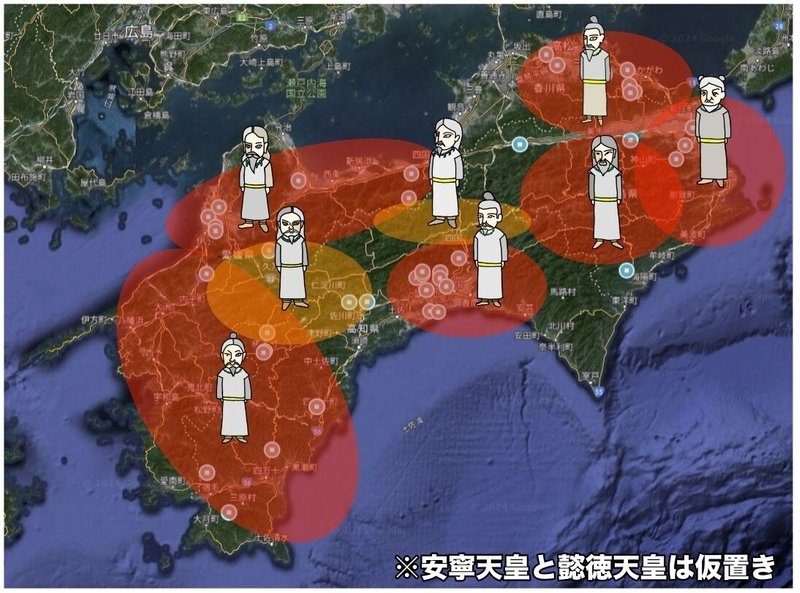

地図で見ると、四国各県に欠史八代の痕跡があり、

綏靖天皇は愛媛、考昭天皇は徳島、考安天皇は高知、孝霊天皇は高知と愛媛、孝元天皇は香川、開化天皇は徳島

仮置きですが、安寧天皇と懿徳天皇は愛媛

各天皇の痕跡が特定の県にのみある事がわかり、他県には「その代の天皇の痕跡がない」という事が、更にこの結果の凄いところです。(痕跡があるという事も凄いですが、他に痕跡がないという事も凄い)

古代史は、1つ1つの真偽を確かめる事が非常に難しいですが、こうやって歴史や地理の「繋がり」をみることで、これまで見えていなかった物が、見えてくる事もあるかなと思います。

歴史(記紀)から消されそうな欠史八代、同じように歴史(記紀)から消されている「伊予之二名島こと四国」

私がこの結果から考えられる事は、欠史八代の時代は四国統一の時代だったのではないかという事

そして記紀編纂時には、その小国統一の物語りは不要、いや詳細は書かず、意図的に系譜のみの記述にされたのではないかと思うのです。(これは推測です)

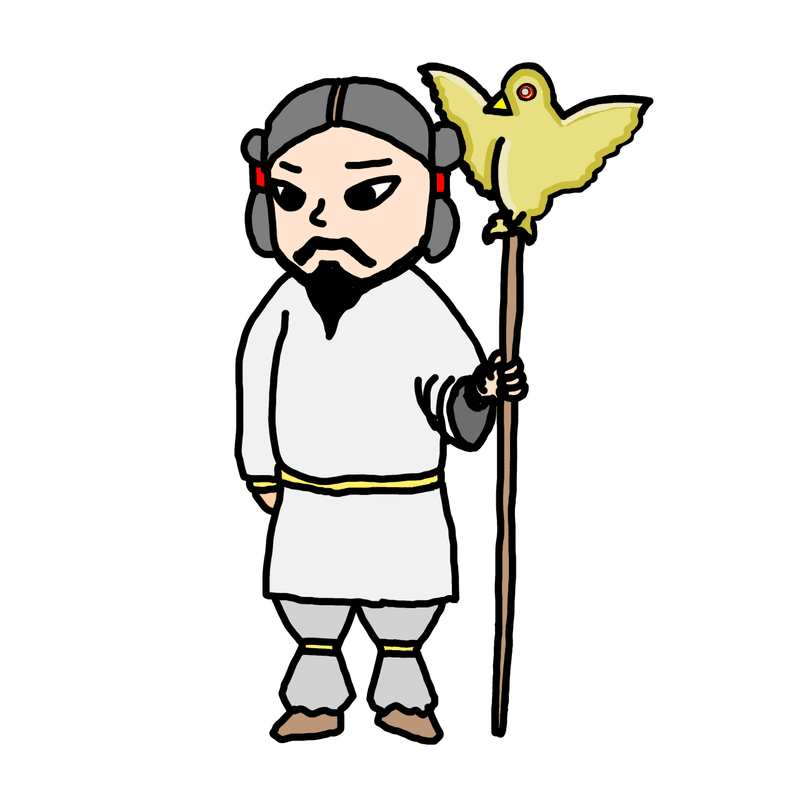

(おまけ)神武天皇

最後に、もう一人存在しなかったと噂される初代の神武天皇も見てみたいと思います。

基礎情報

神社

ニックネームは不要ですね。

神武天皇の神社は、高知に2社、愛媛に3社、徳島に3社あり(香川はなし)

特に徳島の樫原神社は、奈良の橿原神宮が出来た明治期に、山崩れ(一説に爆破)で破壊されてしまった神社で、氏子さんのおかげで現在再建されたと言われる「道は阿波より始まる」でも語られている神社

ただ今回は、あえて違う視点で、見てみたいと思います。ここからは結構、大胆な仮説なので「ふ~ん」とだけ思って頂ければと思います。

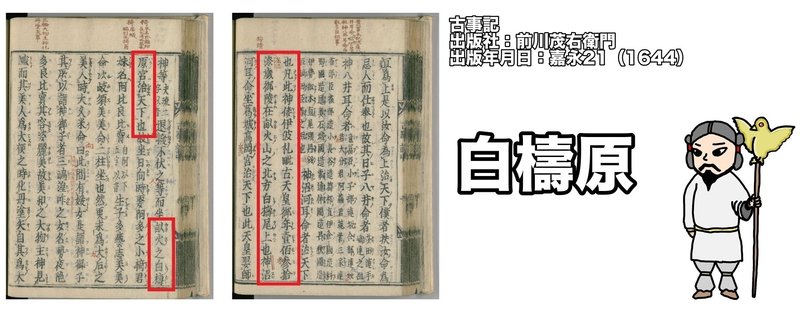

以前から気になっていた神武天皇の宮と御陵の名前である「白檮原宮(かしはらのみや)」「白檮尾(かしのお)」です。これは奈良の橿原も、徳島の樫原とも違う表記なのです。

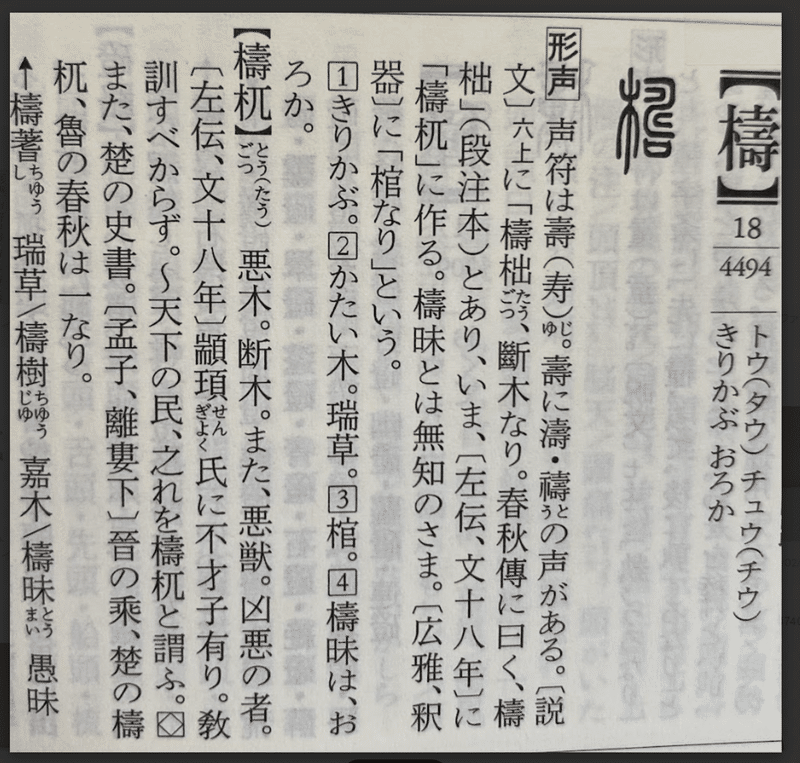

この「檮」という漢字が気になっていたのです。白川静氏著の「字通」で調べると、「トウ、チュウ」「きりかぶ、おろか」というらしい。やはりカシハラとは読めない。

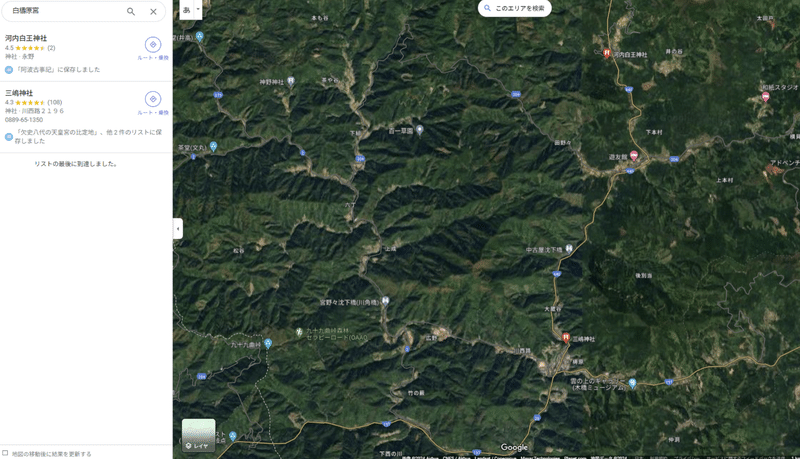

とても珍しい字ですが、この字を使っている地名がありました。

高知県の西部の高岡郡の「檮原町(ゆすはら)」です。

この珍しい地名を気になっている方が他にもいました。司馬遼太郎さんです。

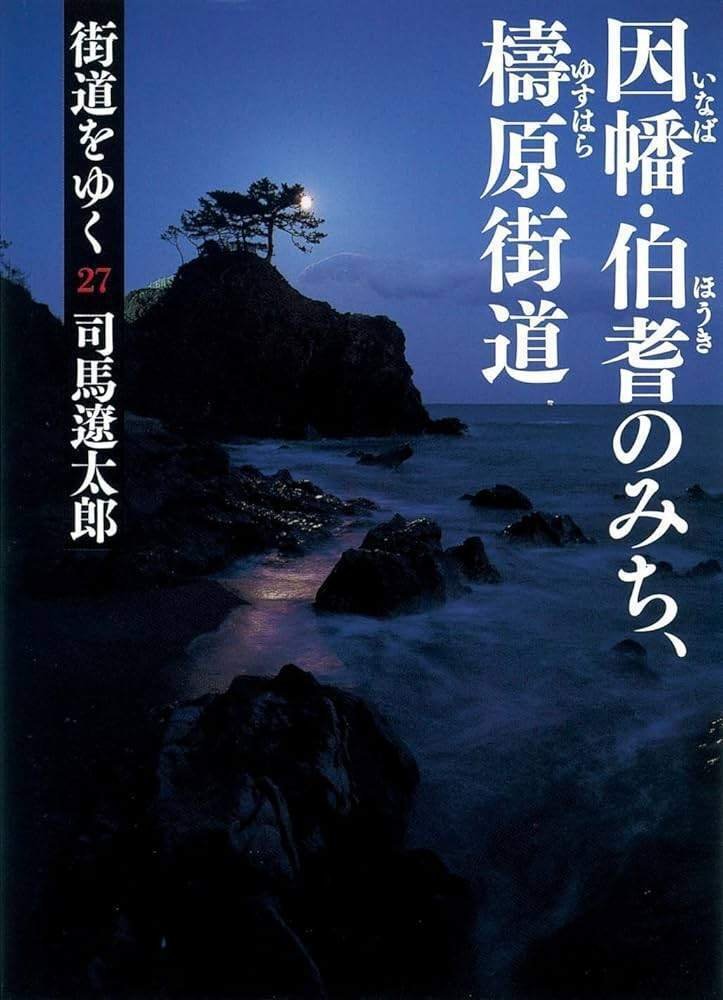

街道をゆく27「因幡・伯耆のみち、檮原街道」で檮原街道を旅しています。少しご紹介させて頂きます。

土佐(高知県)に、檮原とよばれる山ふかい町がある。ユスハラは土佐のチベットだ。

まことに気になる土地で、二十余年来、そこへゆきたいと思いつつ、果たさなかった。

当初、私は檮という字を"国字"だとおもっていた。~略~

漢和辞典をよく繰って(くって)みると、「檮」はある。

しかし漢音だけで、ユスという訓は出ていない。檮の意味は、木の切株ということである。愚かという意味もある。ともかく樹木の名称をあらわす漢字ではない。

ところが日本語(古語)でいう「ユス」というのは樹木の名なのである。硬い木らしい。

「ユス」はなまって「イスノキ」ともいう。漢字は「柞(サク)」を当てている。むかしの日本人は、動植物の漢字については、誤用することが多かった。

要するに、むかしむかし、土佐の檮原には「ユスノキ」がたくさんはえていたのであろう。そこでこの地がユスハラと呼ばれるようになったが

ある時代に記録者が漢字をあてねばならなくなって、「柞(サク)」という字が思い浮かばぬまま、誤って「檮(ユス)」としたにちがいない。。。云々

いやいや司馬先生、「柞」と「檮」、難しい方に間違えるなんて、あり得ないんじゃないですかね~⁈

私は、この檮原が「白檮原宮」だと思うんです。

1907年出版の大日本地名辞書で「檮」を使っている地名を調べたところ、「檮」を使っているのは、日本全国で、この「檮原」しかないのです。

また、先ほど紹介した第3代安寧天皇の宮があった愛媛県浮穴郡の真下に、この高知県高岡郡「檮原町」が位置するのです。

初代神武天皇、第2代綏靖天皇、第3代安寧天皇の宮が、繋がるんです。

それにGoogle検索したら「白檮原宮」が出てくるんですよ(笑)

こんなもの「畝傍山眺望所」もあります。

という事で、地名・地理の視点でみると、檮原も白檮原宮の候補地の1つの可能性はあるかなと思います。今後も調査が必要ですが。

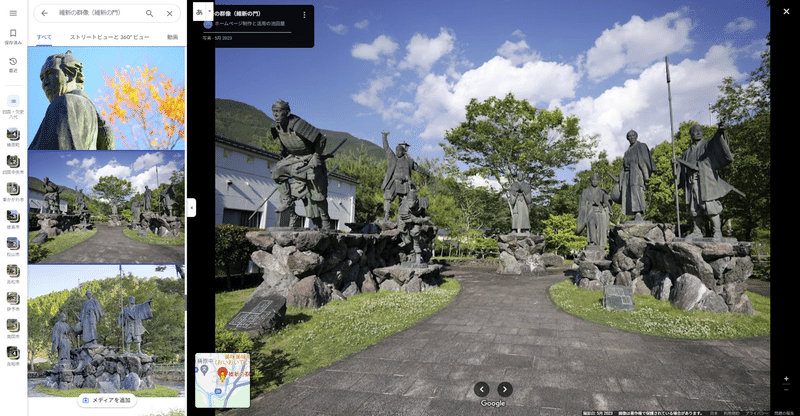

あっ、もう一つ、檮原には重要なモニュメントがあります。

維新の群像(維新の門)です。https://maps.app.goo.gl/4dU2NgMLwGKTc1qG7

司馬先生の「街道をゆく」をご紹介させて頂きます。

檮原は伊予との国境いにあり、いくつかの関所があった。その関所は、みな檮原の郷士だったが、天誅組を組織した吉村寅太郎(よしむらとらたろう)らと気脈を通じていて、関所破りをする脱藩者を見ても、みぬふりをした。檮原にはそういう風がある。

徳川幕府から天皇家に主権を取り戻すため、土佐を脱藩した檮原出身の志士、吉村寅太郎(よしむら とらたろう)、那須信吾(なすしんご)、那須俊平(なすしゅんぺい)、掛橋和泉(かけはしいずみ)、中平龍之介(なかひらりゅうのすけ)、前田繁馬(まえだしげま)、そして「お町」の郷士だった坂本龍馬(さかもとりょうま)も檮原をへて脱藩しているのである。

そしてこの土佐を脱藩した志士たちは、幕末から明治維新にかけて、まさに命をかけて戦い、皆非業の死を遂げる。

彼らの尊王攘夷への情熱の源泉は何だったのか、もしかしたら、この地にある何かを知っていたのかもしれない。

再度、外池昇さん著の「天皇陵の誕生」と「歴史街道:古墳と古代天皇陵の謎」によると

古代天皇陵は中世までにはあらかた荒廃し所在地が不明

幕末になると江戸幕府が天皇陵の治定(じじょう:調査してどの天皇の陵か定める事)や修築を行い、明治維新後は幕末の結果を引き継ぐ形で宮内省が改めて治定を行い、天皇陵を定め、管理を開始

「延喜式・諸陵寮」には天皇陵には守戸五烟(しゅこごえん)といい、5軒の家が墓守りを担当していたと記されている。平安中期の時点では畝傍山周辺に神武天皇陵とされるものが実在し、守戸(しゅこ)がいたのである。

もし、守戸(しゅこ)の子孫がいたら、その地がどういう地であったかを、子供から孫へ、そして更に子供へと、「我が故郷こそ初代天皇の地」であると、伝承されているのではないかと想像してしまうのです

どうですかね、龍馬さん?

龍馬:「・・・」

「隠された古代天皇・欠史八代を四国」は以上となります。

長々とお付き合い頂きまして、ありがとうございました。

0 件のコメント:

コメントを投稿