写真と民俗【諏訪大社・御頭祭】

※この記事は約4分で読めます

どうもメダカです

初めましての方は初めまして。

今回は長野県諏訪市にある諏訪大社の御頭祭を撮影してきました。

諏訪大社・御頭祭

御頭祭を知るうえで必要な用語を知っておきましょう

諏訪大社

諏訪大社(すわたいしゃ)

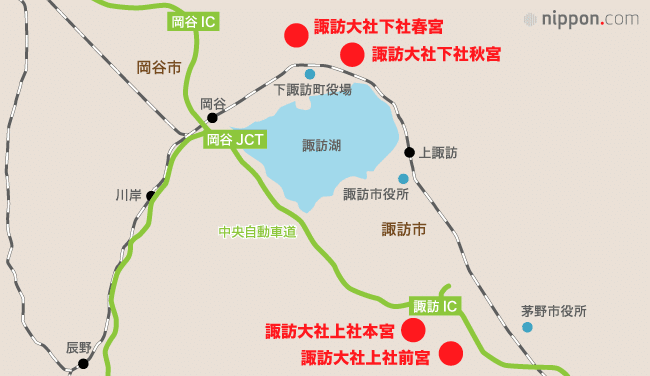

長野県の諏訪湖を囲むように、

上社・前宮と本宮、下社・春宮と秋宮の四社からなる神社です。

(4つの神社で一つの諏訪大社です)

本宮、春宮、秋宮は本殿を持たず、拝殿のみとなります。

(本殿があるのは上社前宮のみ)

十間廊

十間廊 (じゅっけんろう)

諏訪大社・上社前宮 境内にあり、御頭祭が行われる神聖な場所。

諏訪明神

諏訪明神(すわみょうじん) 諏訪大社に祭られる神様

杖を突いた老人が諏訪明神

大祝

大祝(おおほうり)

諏訪明神の子孫とされており、諏訪明神の依り代(よりしろ-神霊が宿る対象物)

現人神(あらひとがみ-生き神様)として、諏訪社(上社・下社)の頂点に位置した神職。

明治維新で神官の世襲制度が禁止されたため、廃止。

神長官守矢

神長官守矢(じんちょうかん もりや)

建御名方神(諏訪明神)と対抗した国津神・洩矢神の後裔。

大祝は現代神なので、実際に神事を取り仕切っていたのが神長官。

こちらも明治維新で神官の世襲制度が禁止されたため、廃止。

御頭祭

御頭祭(おんとうさい)

毎年4月15日上社本宮・前宮で行われる神事で、

桜の季節・農耕開始期の時期を迎えると、諏訪明神の霊威を身に着けた大祝の代理者である6人の神使が、県内それぞれの地域を回り、土地神を鎮め、五穀豊穣を祈る儀式です。

本来旧暦3月の酉の日に行われるので酉の祭とも呼ばれます。

御頭

御頭(おとう)

御頭とは御頭祭をつかさどる氏子のことで、鹿の頭を捧げるから御頭祭と呼ぶわけではありません。(重要)

御頭祭の流れと詳細

御頭祭では大祝が十間廊の上段に着座して神事を行っていましたが、明治5年の神官世襲制度の廃止により、大祝や神長官の神職が廃止されてしまいました。

生き神であった大祝が不在となっては神事が成り立たないことから、

大祝の代役として本宮の御霊代(みたましろ)を前宮に御渡して神事を行う、現在の形が出来上がったと言われています。

本宮より行列を作り

神職・御頭郷役員・奉仕者達が神輿を最後尾に約200m近い行列で本宮を出発し約1500m離れた前宮に向かいます。

いろいろな人も混ざり大行列となります

御霊代を乗せた神輿が前宮に入りいよいよ贄膳の式が始まります

明治維新前はここに大祝が乗っていました

十間廊上段の間に神輿が安置され贄膳の式が行われます。

75頭の鹿の頭を筆頭にウサギの串刺しなど、多くの動物がささげられる事で有名ですが、実際は果物や野菜や米もささげられるので、すべての恵みに感謝し神にささげる儀式としての認識が正しい解釈だと思われます。

御頭祭で供物とされる、鹿には耳の裂けた個体が居たという伝説があり、

この耳は神の矛によって裂かれたと言われおり、神野の耳裂け鹿と呼びます。

贄膳の式が終わり御霊代を乗せた神輿はまた本宮へと戻されます。

これにて御頭祭は終わり、6月の御田植祭に続きます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

なかなか興味深い神事ではないでしょうか?

諏訪大社と言えば7年毎の寅と申の年に行われる御柱祭りが有名ですが、

御頭祭も御田植祭の前に行われる非常に重要な神事になります。

諏訪大社の歴史はとても古く、古代からの信仰もいろいろ絡み合い非常に複雑な歴史を持つので、一度の記事で全体を説明するのは難しいので随時更新してきたいと思います。

次回は6月に行われる諏訪大社の御田植祭も取材したいと思っています。

通信欄

今週末は授業を受けに兵庫に行きます。

0 件のコメント:

コメントを投稿