漢字「学」の成り立ちは先生と生徒が議論し共に学んでいる様子

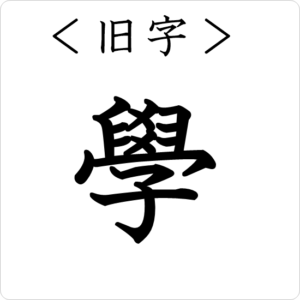

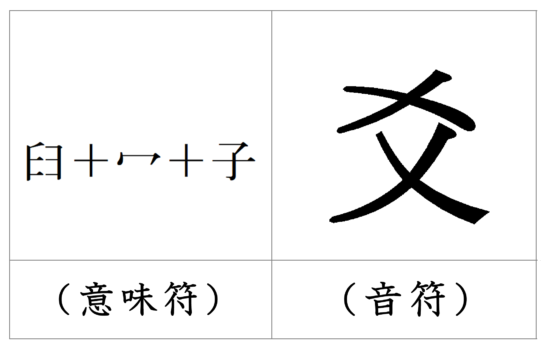

「学(がく)」の旧字体は「學」で、音を表す「爻」と意味を表す「![]() (キョク)」+「冖」+「子」が組み合わさってできた形声文字です。

(キョク)」+「冖」+「子」が組み合わさってできた形声文字です。

学といえば、まず学校を思い浮かべる方が多いと思います。

学という漢字で学ぶとはいったいどのような成り立ちなのでしょうか?

詳しく解説していきましょう。

漢字の成り立ち「学」

(形声文字)

↓

↓

「学」の旧字体は「學」で、音を表す「爻」と意味を表す「![]() 」+「冖」+「子」が組み合わさってできた形声文字です。

」+「冖」+「子」が組み合わさってできた形声文字です。

「爻」は記号のバツ(×)を重ねた様子を表し交差するイメージです。

「![]() 」は両手の形、「冖」は屋根を表し、「子」は子供です。

」は両手の形、「冖」は屋根を表し、「子」は子供です。

このことから、「学(學)」は、屋根の下で子供と先生の手により学んでいるという意味になります。

交わるというのは記号で書くと⇔このようなイメージになりますが、これは、先生と生徒が議論し共に学んでいる様子がイメージできるのです。

合わせて読みたい▶▶▶漢字の成り立ち「校」

漢字「号」の書き順・書き方

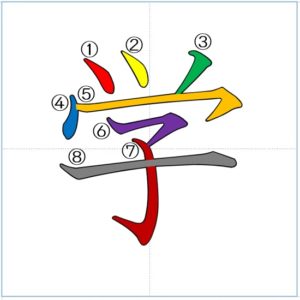

では綺麗に書くためのポイントを紹介したいと思います。

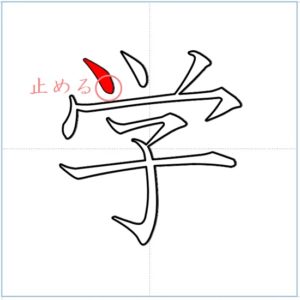

一画目

・マスの左上から書いていきます。

・単なる点と思わずにしっかり最後は止めましょう。

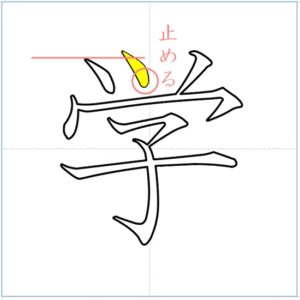

二画目

・一画目の右側(マスの中央)にもうひとつ点を書きます。

・一画目の書き始めよりやや上から書き始め、短く書き止めます。

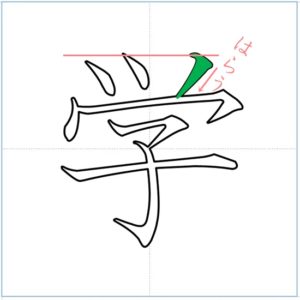

三画目

・二画目と同じ高さから左斜め下へ短くはらいます。

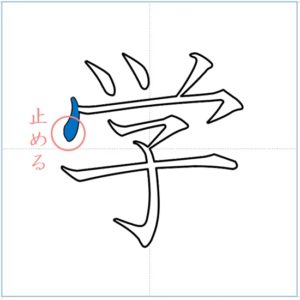

四画目

・こちらも短く左斜め下へ書き止めます。

・力強く太めに書くと綺麗に見えます。

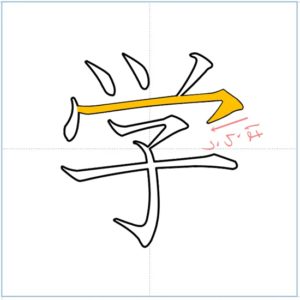

五画目

・四画目の書き始めから右へ長く進み、一旦止めて、最後左斜め下へ短くはらいます。

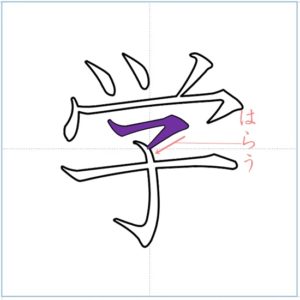

六画目

・カタカナの「フ」を書くイメージです。

・一画目の書き終わりと同じラインから右へ書き進め、一旦止めて、左斜め下へ短くはらいます。

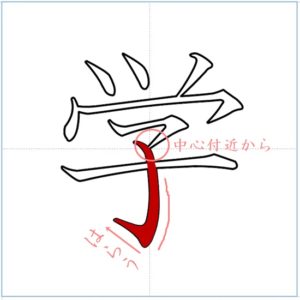

七画目

・六画目の書き終わり(マスの中央)から丸みを帯びながら下へ書き進み、一旦止めて、左斜め上に短くはらいます。

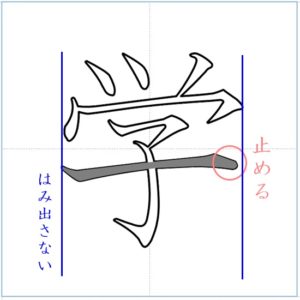

八画目

・一画目の書き終わりと同じラインで、右へ長く進みます。

・五画目のラインからはみ出さないような長さで止めます。

最後にうんちくを紹介したいと思います。

どのようなうんちくなのか楽しみにしてくださいね。

漢字「学」のうんちく

日本の学校の新学年は四月ですね。

世界の基準に合わせて九月から始まってもいいのでは?という考え方も出てきています。

しかし、本当に全世界の学校が九月新学年制度なのでしょうか?

実は、九月から新学年になるのは北米の一部、ヨーロッパ・ロシア・中国だけなんですよ。

世界の主要国と言われている国ですね。

では他の国々の新学年は何月なんでしょうか?

- 一月→マレーシア・シンガポール・南アフリカ

- 二月→ブラジル

- 三月→南半球の国々・アルゼンチン・韓国

- 四月→日本・インド・北朝鮮

- 五月→タイ

- 六月→フィリピン

- 七月→台湾・インドネシア

- 八月→アメリカの一部・メキシコ

- 九月→カンボジア・マリ・セネガル

日本では1886年に会計年度を四月はじまりに制定したため、新学年も同じく四月になりましたが、他の国はどうしてこの月始まりなのかとても興味深いですね。

漢字の成り立ち「学」のまとめ

それでは最後にまとめていきましょう。

- 「「学(がく)」の旧字体は「學」で、音を表す「爻」と意味を表す「」+「冖」+「子」が組み合わさってできた形声文字。

- 意味は、勉強・学ぶ場所・学問を極めている人・学問の分野である。

- 読み方は、ガク・まなぶである。

- 八画で、部首は子である。

- 世界の主要国の多くは九月新学期制度だが、全世界がそうではない。

以上が漢字「学」のまとめです。

いかがでしたか?

漢字の成り立から覚えていくと難しい漢字も覚えやすくなりますよ。

楽しく学んでくださいね♪

0 件のコメント:

コメントを投稿