レバノンスギは、『旧約聖書』のいたるところに香柏(こうはく:香気のある針葉樹の意味)として出てくる[3]。紀元前830年頃、ソロモン王は、レバノン杉の材でソロモン神殿の屋根や祭壇を造ったと伝えられ[4]、『列王記』の6章にこのことが詳述されている[5]。

紀元前2000 - 1300年ごろのシュメールの『ギルガメシュ叙事詩』では、英雄ギルガメシュがレバノンスギの森の番人である半獣半神フンババを倒し、その力を誇示するため、レバノンスギの森を切り倒すという説話があり、自然に対する人間の優位性が表現されている[6]。

6 1 イスラエル人がエジプトの地を出てから四百八十年目、ソロモンがイスラエルの王となってから四年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建築に取りかかった。 2 ソロモン王が主のために建てた神殿は、長さ六十014キュビト、幅二十キュビト、高さ三十キュビトであった。 3 神殿の本殿の前に付く玄関は、長さが神殿の幅と同じ二十キュビト、幅が神殿の前で十キュビトであった。 4 神殿には格子を取り付けた窓を作った。 5 さらに、神殿の壁に、すなわち神殿の壁の周り、本殿と内殿の周りに、脇屋を建て巡らした。こうして階段式の脇間を周りに作った。 6 脇屋の一階は幅五キュビト、二階は幅六キュビト、三階は幅七キュビトであった。それは、神殿の外周りの壁に段を作り、神殿の壁を梁で支えずにすむようにするためであった。 7 神殿が建てられたとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中、槌や斧や、いかなる鉄の道具の音も、いっさい神殿の中では聞こえなかった。 8 二階の脇間に通じる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で二階に、また二階から三階に上るようになっていた。 9 ソロモンは神殿を建て、これを完成させるにあたって、神殿の屋根を杉材でできた雨水溝の列でおおった。 10 神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは五キュビトにして、これを杉材で神殿に固 定させた。 11 そのとき、ソロモンに次のような主のことばがあった。 12 「あなたが建てているこの神殿のことであるが、もし、あなたがわたしの掟に歩み、わたしの定めを行い、わたしのすべての命令を守り、これによって歩むなら、わたしはあなたについてあなたの父ダビデに約束したことを成就しよう。 13 わたしはイスラエルの子らのただ中に住み、わたしの民イスラエルを捨てることはしない。」 14 こうして、ソロモンは神殿を建て、これを完成させた。 15 彼は神殿の内側の壁を杉の板でおおい、神殿の床から天井の壁に至るまで、内側を板でおおった。なお神殿の床は、もみの板でおおった。 16 それから、彼は神殿の奥の部分二十キュビトを、床から天井の壁に至るまで杉の板でおおった。このようにして、彼は神殿に内殿、すなわち至聖所を設けた。 17 神殿の手前側の本殿は四十キュビトであった。 18 神殿内部の杉の板には、瓢簞模様と花模様が浮き彫りにされていて、すべては杉の板で、石は見えなかった。 19 内殿は神殿内部の奥に、主の契約の箱を置くために設けた。 20 内殿の内部は、長さ二十キュビト、幅二十キュビト、高さ二十キュビトで、純金でこれをおおった。さらに杉材の祭壇も純金でおおった。 21 ソロモンは神殿の内側を純金でおおい、内殿の前に金の鎖を渡し、これに金をかぶせた。 22 神殿全体を隅々まで金でおおい、内殿に関わる祭壇も全体を金でおおった。 23 内殿の中にオリーブ材で二つのケルビムを作った。その高さは十キュビトであった。 24 015ケルビムの一方の翼は五キュビト、もう一方の翼も五キュビト。翼の端から翼の端までは十キュビトであった。 25 もう片方のケルビムも十キュビトあり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。 26 片方のケルビムの高さは十キュビト、もう片方のケルビムも同じであった。 27 ケルビムは神殿内部に置かれた。ケルビムは翼を広げていて、片方の016ケルビムの翼は一方の壁に届き、もう片方のケルビムの翼はもう一方の壁に届き、また両者の翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。 28 ソロモンはこのケルビムに金をかぶせた。 29 神殿の四方のすべての壁には、奥の間も外の間も、ケルビムとなつめ椰子の木と花模様の浮き彫りを彫った。 30 神殿の床は、奥の間も外の間も金でおおった。 31 ソロモンは内殿の入り口を、オリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った。 32 その二つのオリーブ材の扉に、ケルビムとなつめ椰子の木と花模様の浮き彫りを彫り、金でおおった。ケルビムとなつめ椰子の木の上に金を張り付けたのである。 33 同じように、本殿の入り口にも四角形のオリーブ材で戸口の柱を作った。 34 また、もみの木で二つの扉を作った。片方の扉の二枚の戸は折り畳み戸、もう片方の扉の二枚の戸も折り畳み戸であった。 35 ケルビムとなつめ椰子の木と花模様を彫り付け、その彫り物の上に、ぴったりと金を張り付けた。 36 それからソロモンは、切り石三段と杉の角材一段の仕切りで内庭を造った。 37 第四年のジブの月に、主の宮の礎を据え、 38 第十一年のブルの月、すなわち第八の月に、神殿のすべての部分が設計どおりに完成した。七年かけて建てたのである。

7 1 また、ソロモンは十三年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させた。 2 彼は「レバノンの森の宮殿」を建てた。その長さは百017キュビト、幅は五十キュビト、高さは三十キュビトで、それは四列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があった。 3 また、四十五本の柱の上にある階段式脇間の屋根は、杉材で葺かれていた。柱は一列に十五本ずつあった。 4 戸口は三列あり、三段になって向かい合っていた。 5 戸口の扉と戸口の柱はすべて四角形で、三段になって向かい合っていた。 6 また彼は、柱の広間を造った。その長さは五十キュビト、その幅は三十キュビトであった。その前に玄関があり、その前に柱とひさしがあった。 7 また、さばきをするための王座の広間、すなわち、さばきの広間を造り、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めた。 8 彼の住む家はその広間のうしろの庭にあり、同じ造りであった。ソロモンは、彼が妻としたファラオの娘のためにも、この広間と同じような家を建てた。 9 これらはすべて内側も外側も、のこぎりで寸法どおりに切りそろえられた、高価な石で造られていた。礎から軒に至るまで、さらに外庭から大庭に至るまで、そうであった。 10 礎は高価な石、大きな石で、八キュビトも十キュビトもあった。 11 その上には、寸法どおりに切りそろえられた高価な石と杉材が使われた。 12 大庭の周囲には、三段の切り石と一段の杉の角材が使われ、主の宮の内庭や、神殿の玄関広間と同じであった。 13 ソロモンは人を遣わして、ツロからヒラムを呼んで来た。 14 彼はナフタリ部族のやもめの子であった。彼の父はツロの人で、青銅の細工師であった。ヒラムは青銅の細工物全般について、知恵と英知と知識に満ちていた。彼はソロモン王のもとに来て、その一切の細工を行った。 15 彼は青銅で二本の柱を鋳造した。片方の柱の高さは十八キュビト。もう片方の柱の周囲は、ひもで測って十二キュビトであった。 16 彼は青銅で鋳造した二つの柱頭を作って、柱の頂に載せた。片方の柱頭の高さは五キュビト、もう片方の柱頭の高さも五キュビトであった。 17 柱の頂の柱頭に取り付ける、鎖で編んで房になった格子細工の網を、片方の柱頭に七つ、もう片方の柱頭に七つ作った。 18 こうして彼は柱を作り、018柱の頂にある柱頭をおおうため、019青銅のざくろが格子網の上を二段に取り巻くようにし、もう片方の柱頭にも同じようにした。 19 この玄関広間にある柱の頂にある柱頭は、ゆりの花の細工で、それは四キュビトであった。 20 二本の柱の上にある柱頭の格子網のあたりで、丸い突出部の周りには、二百個のざくろが、両方の柱頭に段をなして並んでいた。 21 この柱を本殿の玄関広間の前に立てた。彼は右側に立てた柱に020ヤキンという名をつけ、左側に立てた柱に021ボアズという名をつけた。 22 この柱の頂の上には、ゆりの花の細工があった。こうして、柱の造作は完成した。 23 それから、彼は鋳物の「海」を作った。縁から縁まで十キュビト。円形で、高さは五キュビト。周囲は測り縄で巻いて三十キュビトであった。 24 その縁の下に沿って、瓢簞模様が周りを取り巻いていた。一キュビトにつき十ずつの割合でその「海」の周りを取り巻いていた。この瓢簞模様は二段になっていて、「海」を鋳たときに鋳込んだものである。 25 「海」は十二頭の牛の上に据えられていた。三頭は北を向き、三頭は西を向き、三頭は南を向き、三頭は東を向いていた。「海」はこれらの牛の上に載せられていて、牛の後部はすべて内側を向いていた。 26 「海」の厚さは022一手幅あり、その縁は杯の縁のように、ゆりの花の形をしていた。その容量は二千023バテであった。 27 彼は青銅で十個の台を作った。それぞれの台は長さ四キュビト、幅四キュビト、高さ三キュビトであった。 28 この台の構造は次のとおり。台には鏡板があり、鏡板は枠にはめられていた。 29 枠にはめられている鏡板の上には、雄獅子と牛とケルビムがあり、雄獅子と牛の上下にある枠の表面には花模様が施されていた。 30 台には、それぞれ、青銅の車輪が四つと、青銅の軸が付いていて、台の四隅には洗盤の支えがあり、その支えは洗盤の下にあって、それぞれの表面に花模様が鋳込まれていた。 31 洗盤の口は024冠の内側にあって、一キュビト上に出ていた。その口は丸く、花模様の細工が施され、一キュビト半あった。またその口の上にも彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で、丸くなかった。 32 四つの車輪は鏡板の下にあり、車軸は台に取り付けられ、一つの車輪の高さは一キュビト半であった。 33 その車輪の作りは戦車の車輪の作りと同じで、車軸も輪縁も輻も轂も、みな鋳物であった。 34 それぞれの台の四隅には、四本の支えがあり、支えと台は一体となっていた。 35 台の上部には高さ半キュビトの丸い部分が取り巻いていて、その台の上の支えと鏡板は一体となっていた。 36 その支えの表面と鏡板には、それぞれの場所に、ケルビムと雄獅子となつめ椰子の木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。 37 彼は以上のように十個の台を作った。それらはすべて同じように鋳造され、同じ寸法、同じ形であった。 38 それから、彼は青銅で十個の洗盤を作った。洗盤の容量はそれぞれ四十バテ、大きさはそれぞれ四キュビトであった。洗盤はそれぞれの台に一個ずつ、十個の台の上にあった。 39 彼はその台の五個を神殿の右側に、五個を神殿の左側に置き、「海」を神殿の右側、東南の方角に置いた。 40 さらにヒラムは025灰壺と十能と鉢を作った。こうして、ヒラムは、ソロモン王のために主の宮でなすべきすべての仕事を完了した。 41 すなわち、二本の柱と、二本の柱の頂にある丸い柱頭、および柱の頂にある丸い二つの柱頭をおおう二つの格子細工、 42 また、二つの格子細工に取り付ける四百個のざくろ、すなわち、柱の先端にある丸い二つの柱頭をおおうそれぞれの格子細工のための二段のざくろ、 43 また、十個の台と、その台の上の十個の洗盤、 44 「海」一つと、その「海」の下の十二頭の牛、 45 そして、灰壺と十能と鉢である。ヒラムがソロモン王のため、主の宮のために作ったこれらのすべての物は、磨きをかけた青銅であった。 46 王は、ヨルダンの低地、スコテとツァレタンの間にある粘土の地でこれらを鋳造した。 47 ソロモンは、すべての用具を026配置した。非常に大量だったので、青銅の重さは量られなかった。 48 また、ソロモンは主の宮にあるあらゆる物を作った。金の祭壇と、027臨在のパンを載せる金の机、 49 内殿の前、右側に五つ、左側に五つ置かれる純金の燭台、金の飾り花、ともしび皿、芯切りばさみを作った。 50 また純金の皿と、芯取りばさみ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。至聖所に通じる神殿内部の扉のちょうつがい、神殿の本殿に通じる扉のちょうつがいも金で作った。 51 こうして、ソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完了した。ソロモンは父ダビデが聖別した物、すなわち、銀、金、各種の用具類を運び入れ、主の宮の宝物倉に納めた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AE

レバノンスギ

レバノンスギ(レバノン杉、学名: Cedrus libani)は、マツ科ヒマラヤスギ属の針葉樹である。レバノンシーダーともよばれる[2][3]。

同じヒマラヤスギ属のヒマラヤスギと同様、名前に「スギ」が付いているがマツ科である。なおスギは同目ではあるもののスギ科(または広義のヒノキ科)スギ属であり、近縁ではない。

特徴

レバノン、シリアなどの高地が原産。冬の酷寒や夏の干ばつにも耐える性質を持つ[4]。

成木は高さは35メートル (m) 、幹回りの直径は2.5 mほどになる[4]。雪が多い地域で育つ針葉樹としてはめずらしく、枝はほぼ水平に伸ばす[4]。成熟した木から突然、重さ数トンほどの大きな枝が折れて落ちることが知られている[4]。樹皮は暗灰色で、香気のある天然樹脂を分泌する[4]。葉は暗緑色から青緑色の針状で、密生している[4]。1年おきにレモン大ほどある卵形の球果(松ぼっくり)ができ、成熟すると数多くの小さな種子を撒布する[4]。

古代においては中近東一帯に広く自生していたが伐採利用が大規模に進んだ結果[3]、レバノンスギの森は消滅し、現在においてはレバノン、シリア、トルコ南部のごく一部の孤立した山地に小規模に残存するのみとなり、保護扱いされている[4]。現在わずかにレバノンスギが残存するカディーシャ渓谷と神の杉の森は世界遺産に登録されている。

レバノンスギの香気ある精油は消毒作用や防虫作用があることが知られており、現在でも衣服を食い荒らす虫の防虫剤として使われたり、またトルコ南部ではカトランというレバノンスギ材の木タール(乾留液)があり、木造建造物の虫食いや腐敗防止に使われている[4]。

レバノンの国旗および国章のデザインにも用いられている[3]。レバノンではレバノンスギが文化的に重要な木として人々に認識され、国の栄光は「永遠の象徴」であるレバノンスギにあるとしている[4]。レバノン当局では、最後に残った数少ないレバノンスギを保護する努力を行っているが、その名に反して、現在ではトルコ南部のタウルス山脈が代表的な自生地になっている[4]。

歴史

現代から約1万年前には、地中海東沿岸からメソポタミア、ペルシャ(現在のイラン)の南西部まで、レバノンスギの広大な森が広がっていた[4]。

レバノンスギは、『旧約聖書』のいたるところに香柏(こうはく:香気のある針葉樹の意味)として出てくる[3]。紀元前830年頃、ソロモン王は、レバノン杉の材でソロモン神殿の屋根や祭壇を造ったと伝えられ[4]、『列王記』の6章にこのことが詳述されている[5]。

紀元前2000 - 1300年ごろのシュメールの『ギルガメシュ叙事詩』では、英雄ギルガメシュがレバノンスギの森の番人である半獣半神フンババを倒し、その力を誇示するため、レバノンスギの森を切り倒すという説話があり、自然に対する人間の優位性が表現されている[6]。

木質部から美しい赤い色の材を採ることができ、香りが高く、丈夫で腐りにくく、サイズも大きいという特徴から船材としても重要であった[5][4]。良質の木材であり、古代エジプトやメソポタミアのころから建材や船材に利用されていた。その木材は、アッシリア、ペルシャ、バビロンなどの寺院や宮殿の建設にも使われた[4]。レバノンに住んでいた海洋民族のフェニキア人はレバノンスギを重要な交易品とし、この木を伐ってガレー船建造や家具の製作、木材・樹脂輸出を行い、全地中海へと進出したと考えられている[5][4]。古代エジプト人は、レバノンスギの樹脂を死体の防腐処理に使い、ファラオの墓にはレバノンスギ材の収納箱を置き、レバノンスギのおがくずをまき散らした[4]。

レバノンスギを保全する動きも古くからあり、西暦118年に古代ローマ皇帝ハドリアヌスは、皇帝の森まで作っている[7]。しかし、その後も保全活動が行われた地域は限定的であったという[4]。こうして豊かだったレバノンズギの樹林も底をつき、以来ほとんど回復しないまま現在わずかな保護林でしか見ることができなくなっている[5]。

レバノンスギも世界各国に移植されたり、実生で育てられたものもあり、イギリスなどヨーロッパ西部やアメリカ合衆国の公園にも、かなり早くから持ち込まれて育てられている[5][4]。植物学者ピエール・ブロンは、1553年にレバノンを訪れた際に発見し、自国フランスへ紹介している[8]。日本には極めて少なく、新宿御苑に明治初年に入ったとされ[9]、現在も植栽樹として利用されている[2]。

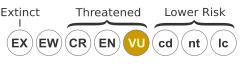

保全状況評価

VULNERABLE (IUCN Red List Ver. 2.3 (1994))[1]

IUCNレッドリストでは、1998年版で軽度懸念に評価されたが、更新が必要とされている[1]。

レバノンスギの絶滅の危機を受け、2000年代から植樹活動が行われている。

画像

脚注

- ^ a b c d e Conifer Specialist Group 1998. Cedrus libani. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 21 September 2011.

- ^ a b c d 米倉浩司・梶田忠 (2003-). "Cedrus libani A.Rich. レバノンスギ(標準)". BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2024年7月30日閲覧。normal

- ^ a b c d 辻井達一 2006, p. 10.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ドローリ 2019, p. 75.

- ^ a b c d e 辻井達一 2006, p. 12.

- ドローリ 2019, pp. 75–76.

- ドローリ 2019, p. 76.

- セルジュ・シャール 著、ダコスタ吉村花子 訳『ビジュアルで学ぶ木を知る図鑑』川尻秀樹 監修、グラフィック社、2024年5月25日、65頁。ISBN 978-4-7661-3865-8。normal

- ^ 辻井達一 2006, p. 13.

参考文献

[編集]- ジョナサン・ドローリ 著、三枝小夜子 訳『世界の樹木をめぐる80の物語』柏書房、2019年12月1日。ISBN 978-4-7601-5190-5。

- 辻井達一『続・日本の樹木』中央公論新社〈中公新書〉、2006年2月25日、9 - 13頁。ISBN 4-12-101834-6。

関連文献

[編集]- 伊藤章治、岡本理子、鍔山英次『レバノン杉物語―「ギルガメシュ叙事詩」から地球温暖化まで』桜美林学園出版部、2010年。

0 件のコメント:

コメントを投稿