宅宮神社(上八万町) 2014.06.04

鮎喰川流域の古墳群は有名だが、園瀬川流域にも前期古墳の巽山古墳、後期古墳の樋口古墳等があり古くから開けていたことがわかる。

私達の団地から南に降りて東へと国道438号線を星河内に向かうと、園瀬川の北に小高い丘が何個か並んで見える。

丘が古墳のように見えるが?

古墳の看板などないかと探しながら歩くが見つからない。

この辺では星河内美田銅鐸が出土していると言うがその看板も見あたらない。

センチュリーヒルズの中を進むとピークの間を下るようになる。

この右のピークに樋口古墳があるようだ。

左の丘は墓地となっており六地蔵が祀られている。

少し行くと左側の山裾に鳥居が見える。

瀧宮天王神社だ。

この地に滝はないが「瀧宮」とはスサノオを祀る地だとのこと。

天王神社は牛頭天王と習合されていたスサノオを祀っている。

この近くの北山、東山麓にも天王神社がある。

さらに西山の麓の西地には勢山天王神社がある。

そしてこの瀧宮天王神社は中山と呼ばれる丘の下にある。

上八万町は園瀬川の流域の山に囲まれた盆地にあるがその三方を守るような形でスサノオ(牛頭天王)が祀られていることは興味深い。

上八万地区では、それぞれの地区で氏神様を祀り虫送りやお日待ちがおこなわれている。

また、巽山古墳のある巽(たつみ)山、は虫追いなどを全戸参加で行っている等独特の文化を持っていると感じられる星河内のあるところ。

東山と南山の間にある。

辰巳の方向にある山だ。

八大龍王神社が祀られている。

ちょうど宅宮神社を中心に東西南北そして巽と取り囲む山の名前がつけられている。

社殿などは新しく建て替えられたようだが、境内に残る青石の敷石や常夜灯を見るとかなり古い神社のように思える。

狛犬は平成8年に寄進されている。

右側の獅子は左足を玉の上にのせている。

左側の狛は右足を子狛の上にのせている。

なかなかよく出来た狛犬だ。

上八万小学校の校門の前に付近の地図があった。

平成2年に作られた地図のようだが、書かれている板碑などは見つけることが出来なかった。

少し歩くとそこは宅宮神社。

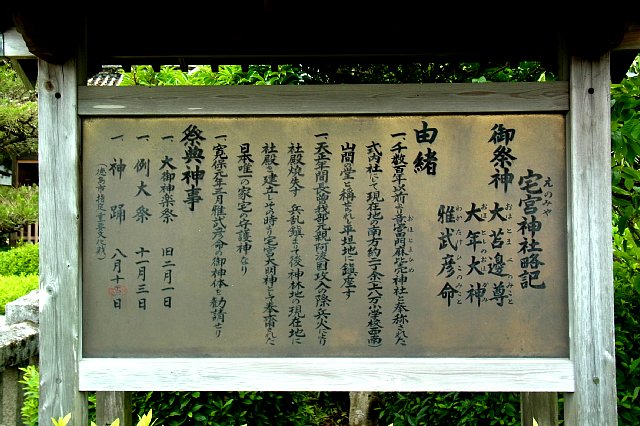

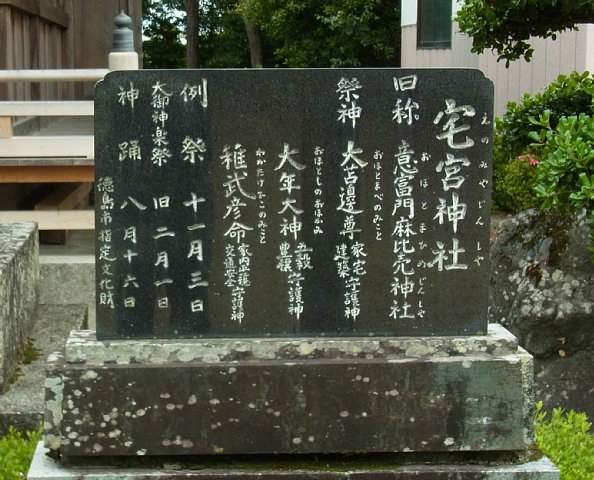

創祀年代不明だが、『延喜式神名帳』阿波国名方郡の「意富門麻比売神社(おおとまひめじんじゃ)」に比定されている(式内社)。

式内社で唯一、大苫邊尊を祀る神社として有名。

主祭神の大苫邊尊は家宅・建築の神様であるとされる。

「 千数百年以前より意富門麻比売神社と奉称された式内社にして現在地の南方約二丁余(上八万小学校西南)山間の堂と稱されし平坦地に鎮座す」と書かれているが、その位置は先ほどの滝宮天王神社の上の丘のようだ。

この丘は「ひょうたん形古墳」だとも言われているとか??

名方郡(寛平8年(896年)に東部が名東郡、西部が名西郡に分割された)12社の1位に挙げられる名社で、貞観16年(874年)に従五位下の神階を得ている。

昭和10年建立の大鳥居をくぐると随神門がありその左には大楠がそびえている。

随神門の左には石の鳥居があり、朝宮神社と12社神社が祀られている。

随神門の右には宅宮神社を讃える石碑が建っている。

随神門の中には随神像が。

左側の神像は矢大神・門昏神(かどもりのかみ)で、俗に矢大臣と呼ばれ、弓矢を持っている。

右側の神像は左大神・看督長(かどのおさ)で、俗に左大臣とよばれ、武官の服装をし兵杖を持つ。

拝殿は新しいが落ち着きがあり威厳が感じられる。

本殿は神明造銅板葺

ナギのご神木の向こうに巨大な切り株がある。

昔この境内に樹齢千年と謂われる夫婦杉があったが雷に打たれた。

その後昭和35年の拝殿の改築の際にご用材として伐採した。

今の拝殿にはこの杉材が使われているそうだ。

狛犬は頭が少し平べったい。

扁額は木の目が美しい。

拝殿に続く幣殿も立派だ。

幣殿の入り口上の神鏡が薄暗い中で光っているのがドキッとする。

この社殿は東向きに建っているので、朝日が昇る頃その光がこの鏡に反射することだろう。

拝殿には天井から大きな御神灯が下がっている。

このようにでかくて立派なのはあまり見たことがない。

8/15に行われる、古く平安時代の末頃から始まったと言われる「宅宮神社の神踊り」の写真が飾ってある。

御神踊り

1.神風や玉吹きおろす神風や、悪魔を払う伊勢の神風

2.御幣とる手の間の内の神風や、悪魔を払う伊勢の神風

3.榊葉に木綿紙垂付けて、打払えば、身には穢の霧雲なし

4.踊らいのー踊らいのー~桜踊りは人踊り

5.難波津に咲くやこの花冬ごもり、今を春辺とさくやこの花

出雲踊り

1.伊豆毛の国の伯母御の宗女、御年十三ならせます、こくちは壱字とおたしなむ

(神々の黄昏より引用させていただきました)

昔からこのような歌を歌いながら子供が太鼓をたたき周りを円になって踊るそうだ。

歌の中に出雲や伊勢が出てくるのは何故だろうか。

踊りは同じく平安時代の初めから伝承されている西祖谷・神代踊りに似通ったところもある感じがする。

大苫邊尊は『古事記』では、国之常立神に続いて天地開闢の最初にあらわれた神世七代の第五の神。

意富斗能地神(男神)とペアの女の神さまだ。

混沌の地が収まって初めて男女の性が現れた神様らしい。

イザナミやイザナギよりも先に生まれたとても古い神様だ。

何故、意富斗能地神と一緒に祀られていないのかなあ?

神社の名前の「意富門麻比売(おおとまひめ)」とは意富斗能地神のペアの女神の大苫邊尊を指すのかなあ??

何故この女神が徳島だけに祀られているのかも不思議だ。

先ほどの出雲踊りの歌詞の中に出てくる伊豆毛の国の伯母御の13歳の宗女とは卑弥呼の宗女壱与だと言う人もいる。

よって大苫邊尊とは壱与だとの説もある。

境内には厳島神社も合祀されている。

神紋は五七の桐だ。

境内から社務所と随神門を眺める。

この広場で神踊りが行われるのだろう。

帰りに中筋から左の丘に向かい大山積神社を訪ねる。

丘のピークに大山積み神社はあった。

手水鉢などは古かったが台座や社は最近建て替えられたようだ。

境内は祀りごとをするには十分な広さがあり古い石祠が祀られていた。

今日は町内の神社を参拝して回った。

上八万町は古い歴史のある町だ。

最近、南環状線の建設により新しく遺跡が発見されたそうだ。

これからの散歩が楽しみだ。

ブログ村ランキングに参加しています。

ポチッとお願いします

- 関連記事

-

- 蓮華岳 コマクサ 2014.07.22 (2014/07/25)

- 宅宮神社(上八万町) 2014.06.04 (2014/06/05)

- 応神町の八坂神社 (2014/06/04)

0 件のコメント:

コメントを投稿