博物館に初もうで その1.特別展示「ひつじと吉祥」 @東京国立博物館

今年の美術散歩は1月4日から。とらは山手線で上野に向かい、東博の「博物館に初もうで」してきた。地下鉄で銀座・松屋の「古田織部展」から日本橋・高島屋の「川瀬巴水展」へと動く家内とは別行動である。

Ⅰ. アジアの羊

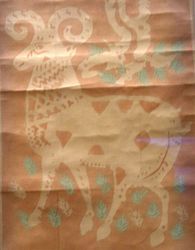

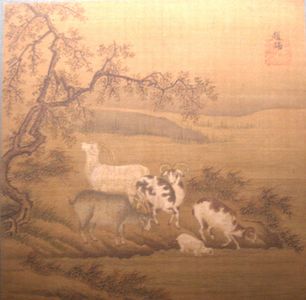

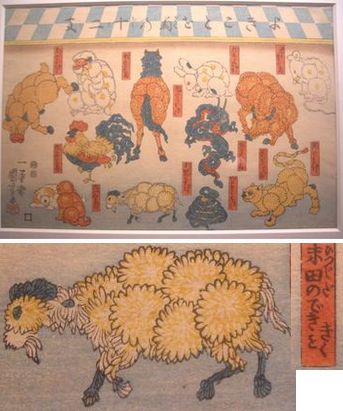

羊は紀元前より人類にとって最も身近な動物のひとつで、東洋でも西洋でも、神へ捧物とされてきた。特に、羊は乾燥した環境にも強いため、西アジアを中とする遊牧民にとって重要な家畜だった。中国では3000BC頃の仰韶文化で羊の飼育化が始まった。羊は当初は土製品ついで羊文として青銅器に取り込まれ、漢代以降は「よきもの」の意を有する「羊」は「美」「善」「祥」といった漢字に使われるようになり、図像石や石像にも表れるようになった。このように羊を「吉祥模様」として扱う文化は朝鮮半島に伝わったが、羊が生息してない日本では十二支のひとつや異国の動物として認識されただけであり、明治時代に実物が広く持ち込まれるまでは、半ば想像上の動物に近い存在として表現されていた。第Ⅰ部でのお気に入りは以下である。

《牡羊小像》バクトリア(アフガニスタン北部またはウズベキスタン南部)、青銅器時代・前2千年紀前半: 乾燥に強いためオリエントで大切な家畜だった羊は、さすがに細かく観察されている。

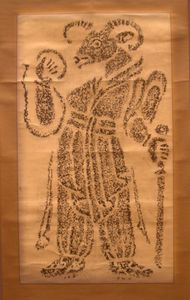

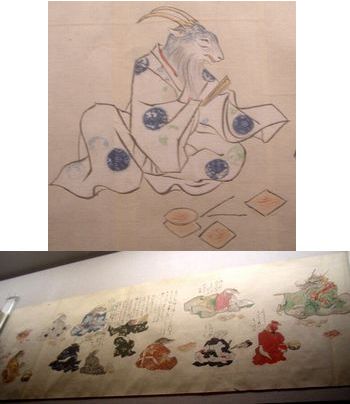

十二支は古代中国の暦法に用いられた言葉で、時や方角を表すものであるが、やがて動物が十二支に当てはめられ、北魏時代以降に動物によって十二支を表した作品が見られるようになった。隋時代には、獣頭人身の表現が現れ、傭に多くの作例が残されている。このような十二支の役割は古代朝鮮や日本にも伝えられ、統一新羅時代の陵墓周囲の浮彫装飾やキトラ古墳の壁画として見ることができる。わが国においては、仏教の薬師如来が人々の守護に遣わす神々として十二神将が説かれ、平安時代以降、その頭部に十二支の動物で表すことが一般化した。《伝金庾信墓護石十二支拓本のうち未》明治時代・19世紀(原碑=統一新羅・8~9世紀):慶州の金庾信(595‐673)の墳墓は、その周囲を護石で固められ、方角に応じて十二支の浮彫が表されている。獣頭人身の十二支はいずれも武器を取って墓を守る姿である。

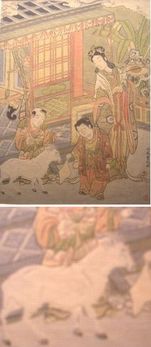

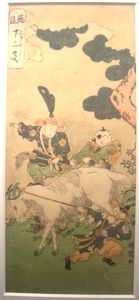

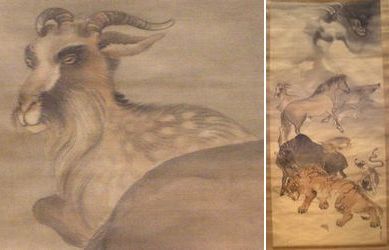

日本書紀には、599年に百済からラクダやキジとともに羊が献上されたと書かれている。しかし高温多湿で、食肉文化のない日本では、近代まで羊の飼育はされなかった。日本人は舶来の絵画や書籍等を通じて羊の存在を知ったが、中国や朝鮮半島と異なり「羊=吉祥」のイメージよりも「羊=異国の生き物」のイメージが先行し、羅漢図や唐子図といった中国主題の絵画の一部として表現されたが、山羊と羊の姿が混同されていることも少なくなかった。北尾重政《羊と遊ぶ唐美人と唐子》江戸時代・18世紀

古来より中国ではめでたく好ましい事柄が模様によって象徴されてきた。豊穣や子孫繁栄を示す「蓮」、立身出世を示す「鯉」、長寿を示す「仙人」、理想世界の到来を示す「龍」や「鳳凰」がそれで、こうした幸福への思いが込められた模様を「吉祥模様」と称している。古代日本に伝えられた吉祥模様が、人々の好みによって変容を遂げていった例もある。厳寒でも退色しない植物として高潔な精神を象徴する「歳寒三友」は、わが国では目出度さを象徴する「松竹梅」となっている。重美・伝雪舟等楊《梅下寿老図》室町時代・15世紀(↓左) / 重美《寿星図》中国・元時代・14世紀(↓右):

重文・雪村周継《松鷹図》室町時代・16世紀: 鷹狩の鷹は、武士を象徴する生き物として描かれた。

美術散歩 管理人 とら

【註】

・その1: ひつじと吉祥

・その2: 聖徳太子絵伝

・その3: 源氏物語扇面・筆跡 と 三色紙

・その4: 茶道具と吉祥画

0 件のコメント:

コメントを投稿