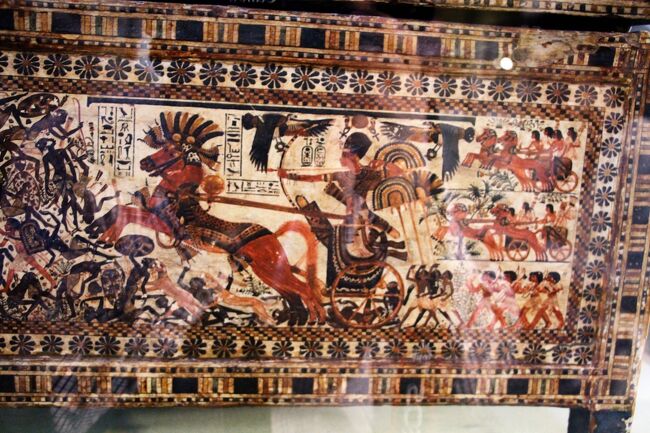

彩画箱。

側面にはチャリオット(戦車)に乗って逃げ惑う敵にむかって弓を放つ勇壮なツタンカーメン王が描かれています。

両手を自由にするために腰に手綱を巻き付けてチャリオットを走らせている王。

混乱して逃げ惑う敵はヌビア人。光る光線で見にくいが箱の蓋にもチャリオットに乗る勇壮な王の姿が描かれていました。ツタンカーメン王のアップ。

エジプト軍を従え、チャリオットに乗った勇壮な姿が描かれています。

この図柄からツタンカーメン王は頑健な戦士としてのイメージが定着していましたが、2005年にザヒ・ハワスらエジプト考古局のメンバーが行ったCTスキャンの結果からは全く逆の虚弱な王の姿が浮かび上がりました。

その姿とは近親婚の弊害による虚弱体質で足は内反足、左足の人差し指の一部が無く、左足の一部は壊死していました。

そのため杖無しでは歩けない状況だったと考えられています。それを証拠付けるように王墓から使用していた杖が多数見つかりました。

ツタンカーメン王の治世の時代にはヌビアの反乱を鎮圧し、ヒッタイトの戦いに勝利したと言われていますが、ツタンカーメン王は出陣した形跡がありません。

足が不自由なためチャリオット(戦車)には乗れなかったのです。

それにしても不可解なのが死の原因と死後再生のためには絶対に必要な心臓が無かったこと。

さらに胸の肋骨と胸骨が何本も折れていて、骨の一部は切断されたものもありました。ザヒ・ハワスはツタンカーメン王は足が不自由なため戦車に乗ることができず、ヌビアの反乱鎮圧やヒッタイトとの勝利は大将軍と呼ばれていたホルエムヘブの功績だと述べていています。

しかし戦車に乗っていないのであれば、王の心臓が無かったことや肋骨や胸骨が折れていたことの理由が不明です。この点他の学者から指摘されるとザヒ・ハワスは前言を翻して王は戦闘の時に戦車から落ちて負傷し命を落としたと反論しました。

これではCTスキャンの結果と矛盾するので多くのエジプト学者からおかしいと指摘を受けています。

この旅行記のスケジュール

2019/03/14

-

地図を見る

3月14日、カイロ旅行の続きです。

カイロ旧市街にあるシタデルから新市街に移動しやって来たのはピンク色の建物エジプト考古学博物館です。以前はカイロ博物館と呼ばれていました。

博物館横の道路を右折すると博物館の入り口ですがバスはここに来て渋滞です。博物館の入り口周辺は観光客のツアーバスが押し寄せ渋滞に巻き込まれたのです。

15分くらい渋滞しましたが、博物館の入り口横に停車することができました。エジプト考古学博物館 博物館・美術館・ギャラリー

-

地図を見る

エジプト考古学博物館正面入り口です。

エジプト考古学博物館(旧名カイロ博物館)はフランス人考古学者オーギュスト・マリエットが1836年、カイロ近郊に設立しました。増え続ける収蔵品に対処すべく一旦ギザに移転しましたが、本格的な博物館として1902年に現在の地に移転してき

ました。

建物は2階建で、1階は時代別に分かれて美術品が展示されています。2階はテーマ別に陳列され、そのほぼ半分がツタンカーメン王の秘宝で占められています。またファラオなどのミイラを集めたミイラ室も2階にありました。

さて、バスを降りて博物館の中に入るとそこは観光客でごった返していました。

3月は観光のベストシーズンということもあり、大変な混雑振りです。

我々は団体入場だったので入場時間が予約されています。入場は10時30分なので、入場までまだ40分もありました。

アランさんからは、「庭にも貴重な彫像が展示されているので集合時間まで見てほしい。そしてこの時間にトイレに行っておくように」と指示がありました。

博物館の中にはトイレがありません。そのため入場前に済ませておきましょう。

トイレは建物の左壁沿いに進んで右に回り込んだ所にありました。

トイレは無料です。トイレは入り口の表示があるのですぐ分かると思います。エジプト考古学博物館 博物館・美術館・ギャラリー

-

それでは庭を巡ってみましょう。

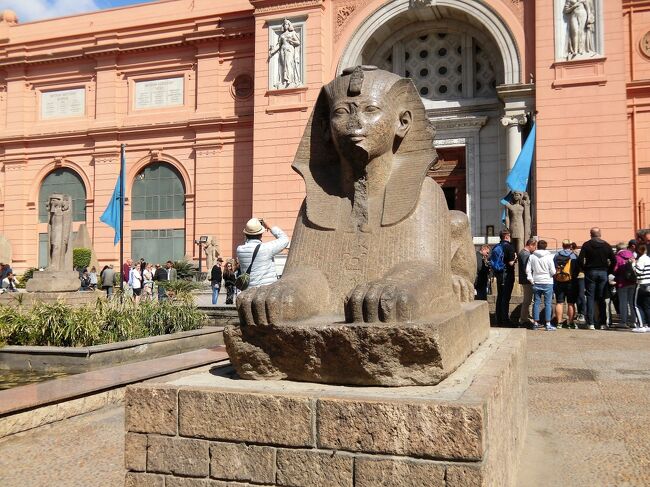

まずはスフィンクス像。均整の取れた美しい像ですが、ネムス頭巾のコブラと鼻や顎鬚が破損しているのが残念でした。 -

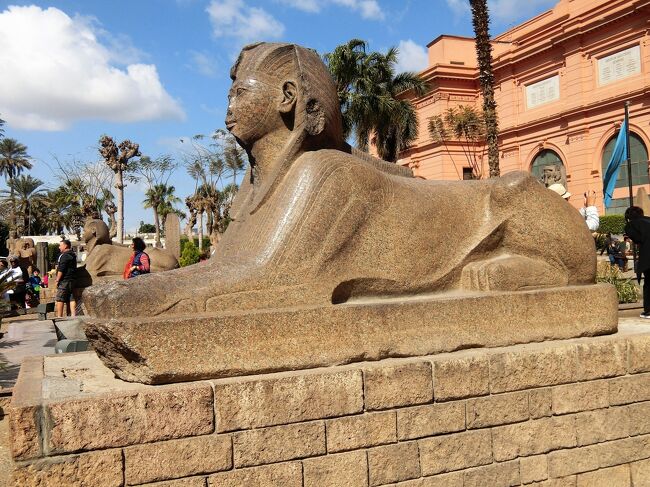

スフィンクス像。

体の流れるようなフォルムがとても美しい。 -

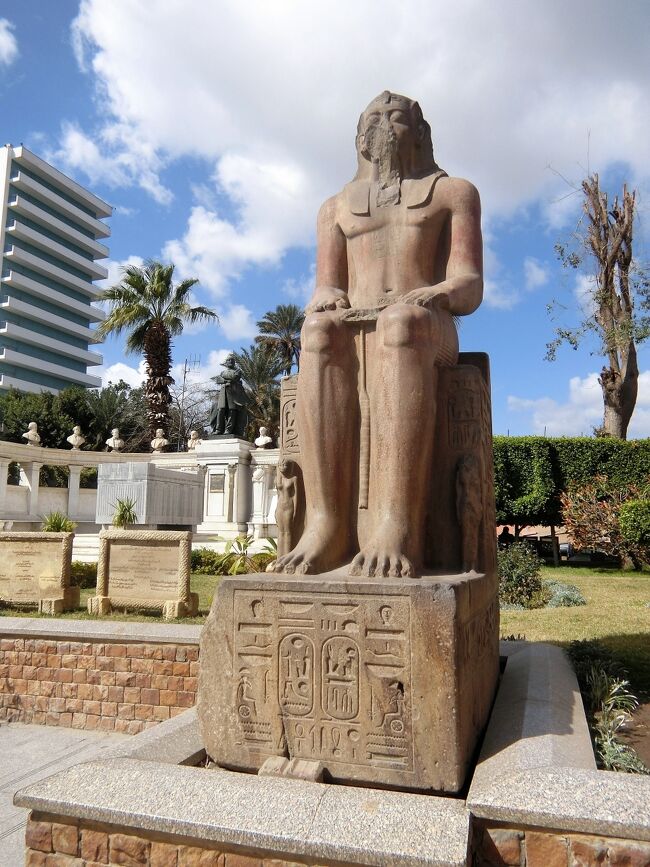

ファラオの像。ファラオの名前は分かりません。

彫像の左後ろに見えるのはエジプトの遺跡保護に尽力したオーギュスト・マリエットの廟。

オーギュスト・マリエットはフランス人考古学者でルーブル美術館の学芸員。エジプトの遺跡保護やエジプト考古局の開設、さらには最初の博物館の開設に尽力し初代館長に就任しました。

博物館がギザから現地に移設された時に、彼の遺体も博物館の敷地に移送されました。

それは自分の遺体を最愛の遺物の近くに埋めてほしいと遺言を残していたからです。 -

別角度からファラオ像を写す。顔が潰れているので痛々しい。

-

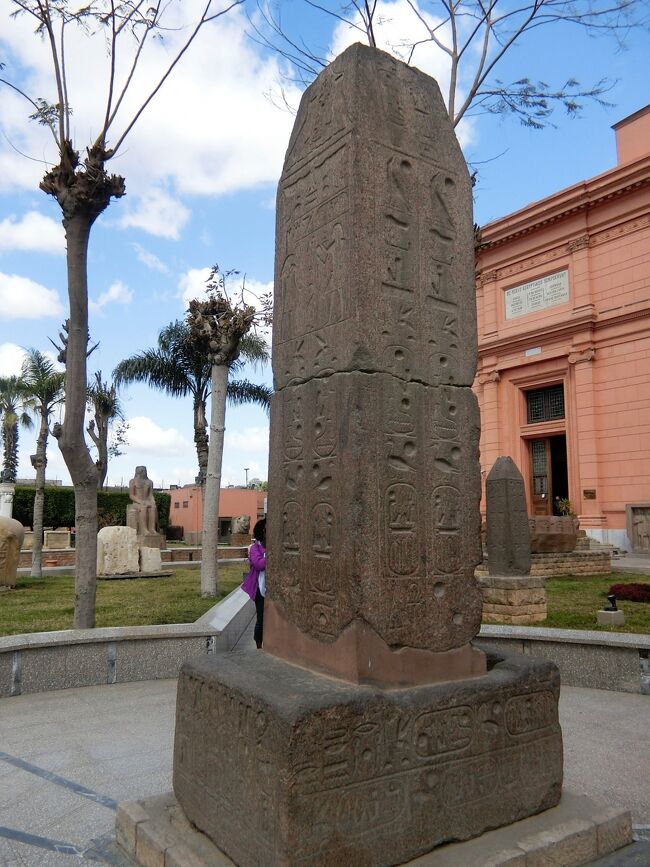

オベリスクの頭部のヒエログリフ。

-

これもファラオの像らしい。左脇の像はホルス神。

-

これは三柱神と言われる彫像。ファラオを中央に向かって右にハトホル女神、左はホルス神です。

-

地図を見る

博物館正面上部の彫像は中央にイシス女神の頭部、左右に女神が配されています。

エジプト考古学博物館 博物館・美術館・ギャラリー

-

左の女神像のアップ。

-

こちらは右側の女神像のアップです。

右も左も甲乙つけがたいほどに美しい。 -

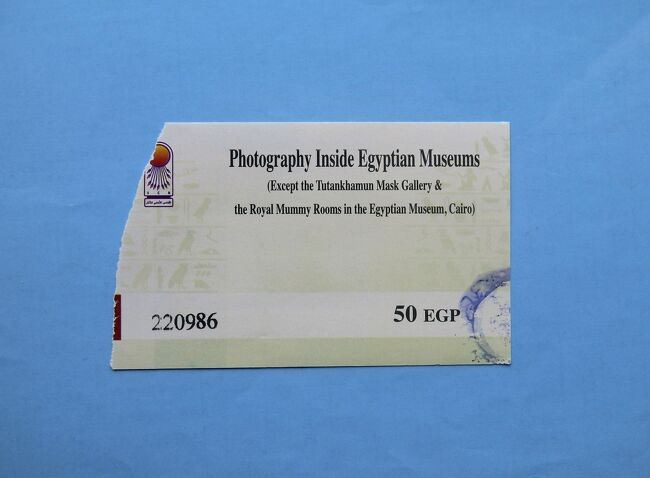

博物館の入場チケット。160EGP(約1100円です。)

-

写真の撮影券は50EGP(約350円)。

今回見学した中では一番安かったです。 -

時間になったので博物館に入場。チケットの検査の後、保安検査がありました。

入り口から中に進みむと中央広間のドームが観光客が迎えてくれます。

写真はドームを見上げたところです。 -

中央広間の奥は中央展示ホール。

ファラオの像などが左右に展示されています。 -

我々は中央展示ホールには行かずに中央広間を右に進みました。

通路の左右にはミイラの人型棺やファラオらしき人物の彫像、カノプス容器などがありましたが、アランさんはこれらに目もくれず急ぎ足でどんどん進んで行きます。

途中いくつか説明がありましたが、ほとんど記憶がありません。

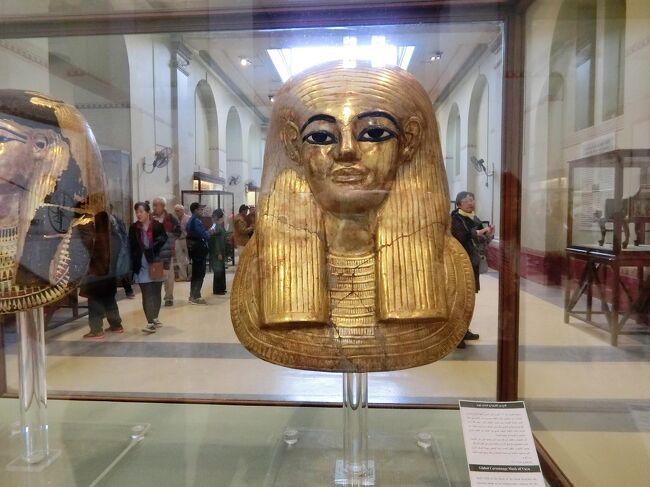

写真はアメンヘテプ3世の妃ティイの父イウヤのミイラマスク。右に一部写っているのがティイの母チュウヤのミイラマスク。

二人は外戚ですがツタンカーメン王の曾祖父母になります。イウヤは神官で地方豪族でもありました。中部エジプトの繁栄した町アクミムの出身ともミタンニ王国から来た豪族とも言われています。

墓の副葬品が豪華だったため、大変なお金持ちだったと考えられています。 -

チュウヤのミイラマスクです。

二人の娘ティイは平民でした。新王国時代は王族の女性に王位継承感があるため、王族の女性と結婚することが慣例でした。

そのため平民のティイがアメンヘテプ3世の王妃になったことは異例な出来事でした。

イウヤとチュウヤは彼らの娘が王妃となったことで王家の谷に墓を造る特権を得ました。 -

イウヤの人型棺。

棺の側面や上面には金の装飾が施されていて、平民の人型棺としてはとても豪華なものでした。

そのほか副葬品も豪華なものが物が多かったので、大変なお金持ちだったと考えられています。 -

階段を上がってすぐに右に行くと、そこがミイラ室。ミイラ室は別料金で180EGP(約1250円)です。ミイラ室の観光は含まれていないので、見たい方は後程の自由行動の時間に見るようにとアランさんから説明がありました。

アランさんはすぐにツタンカーメンの秘宝が展示されている通路に向かいました。

こからはツタンカーメン王の秘宝が展示されています。

まずはツタンカーメン王のカー(魂)の像。

王墓の前室で2体発見されましたが、展示されているのは1体のみ。 -

ツタンカーメン王の玉座。

黄金のマスクと並んでとても有名な玉座ですが、ガラスに照明が反射したり人の姿が映り込んでとても撮り難かったですね。

玉座の脚はライオンの脚、玉座正面の装飾はライオンの頭です。 -

玉座の背もたれをアップにしました。

でもまだ照明の光が映り込んで見にくい。 -

再びアップを試みた。まだ見にくいな。

もう少しアップにしてみよう。 -

やっと判別出できるようになりましたが背もたれ上部の明かりがまだ強すぎる

ようです。

この玉座が作られたのはツタンカーメン王の治世初期と考えられています。おそらく唯一神アテン神の信仰から旧来の多神教の信仰に戻す反宗教改革が行われる前に作られた物でしょう。

背もたれの中央上部には太陽円盤から光線を放つ当時の唯一神アテン神が描かれていて、光はツタンカーメンとアンケセナーメンに注がれています。

描かれているのは王妃のアンケセナーメンが若い夫の左肩に香油を塗っている場面。左手には香油を入れた杯状の容器を持っています。

王妃はハトホル女神を象徴する冠をかぶり、銀のあでやかな衣装を身に着けていました。

次に背もたれの下部、二人の足元に目を移すと一組のスリッパを二人が片方ずつ履いている姿が目に入ります。

若き王と王妃の仲睦まじい姿が玉座に描かれていますが、玉座の絵柄としてはとても珍しいそうです。さてこのスリッパ、どうして片方ずつ履いているのか発見当初は大きな謎でしたが、現在では仲の良い二人の日常の風景を描いたものと解釈されています。

王妃アンケセナーメンはネフェルティティの次女で、ツタンカーメン王のお姉さんになります。二人の結婚は姉弟同士の近親結婚でした。当時のエジプトの王家では一般的に行なわれていたため珍しいことではありません。

王家の家族同士が婚姻することは王権が第三者に渡るのを防ぐ手段だったからです。 -

玉座の右肘掛けの部分には改名前のツタンカーテン(トゥトアンクアテン、アテン神の生きる似姿)のカルトゥーシュがあります。

一方、左の肘掛けの部分にはツタンカーメン王の即位名ネブ・ケペル・ウラー(ラーの顕現の王)のカルトゥーシュがあるそうですが、こちらは写真を撮り忘れてしまいました。一方王妃の名前も改名前のアンクエスエンパアテンの名前が椅子の背面にあります。

以上のカルトゥーシュの名前から、この玉座はツタンカーメン王が即位したアマルナ時代に作成されたものであることが分かります。王名がツタンカーメンと改名された後に王と王妃の名前が王座の背もたれの部分に後に付け加えられました。 -

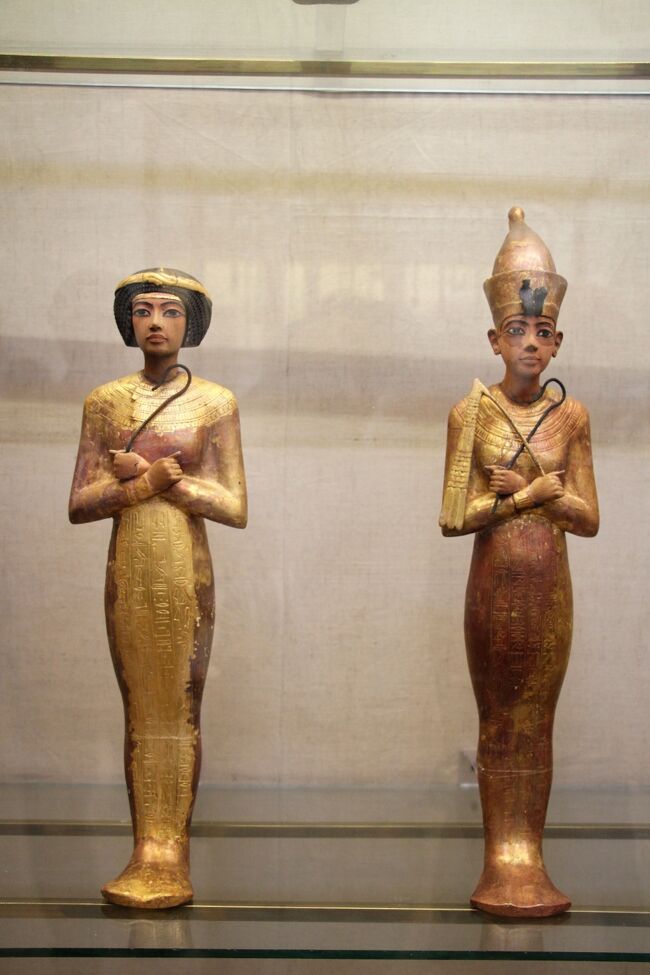

ツタンカーメン王のシャブティ。

シャブティとは死者が来世で重労働に呼び出された時に、死者の代わりに務めを行う者を意味します。

ツタンカーメンの王墓からは413体のシャブティが見つかっています。そのうち365体が労働者、36体が主任、12体が監督官の役目を果たすそうです。

このシャブティは王冠を被り交差させた手には権力の象徴である笏と穀竿を持ち、穀竿には金箔がはってあります。 -

ツタンカーメン王のシャブティ。

-

アヌビス神像の厨子。

正面から見た厨子と神像。アヌビス神は山犬の姿をした墓地の守護神。 -

アヌビス神像のアップ。

この像は山犬の特徴をよく捉え、非常にリアルに表現されているそうです。

正面から見た山犬の表情は油断のない警戒心を表していて、隙あらば今にも飛び掛かって来そうでした。 -

アヌビス神像。

-

神像と厨子の前で説明しているのがガイドのアランさん。

-

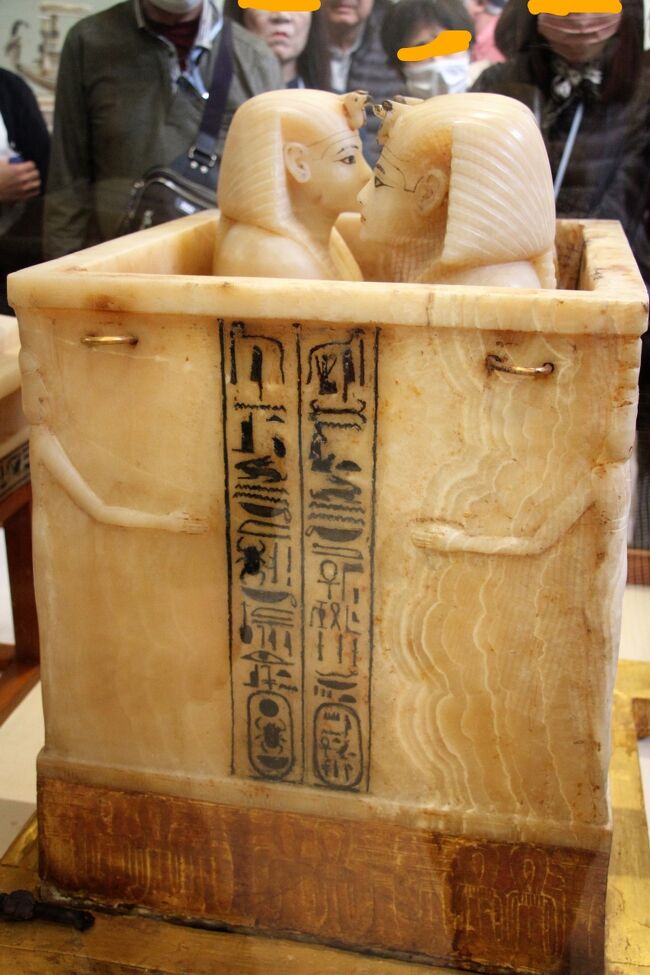

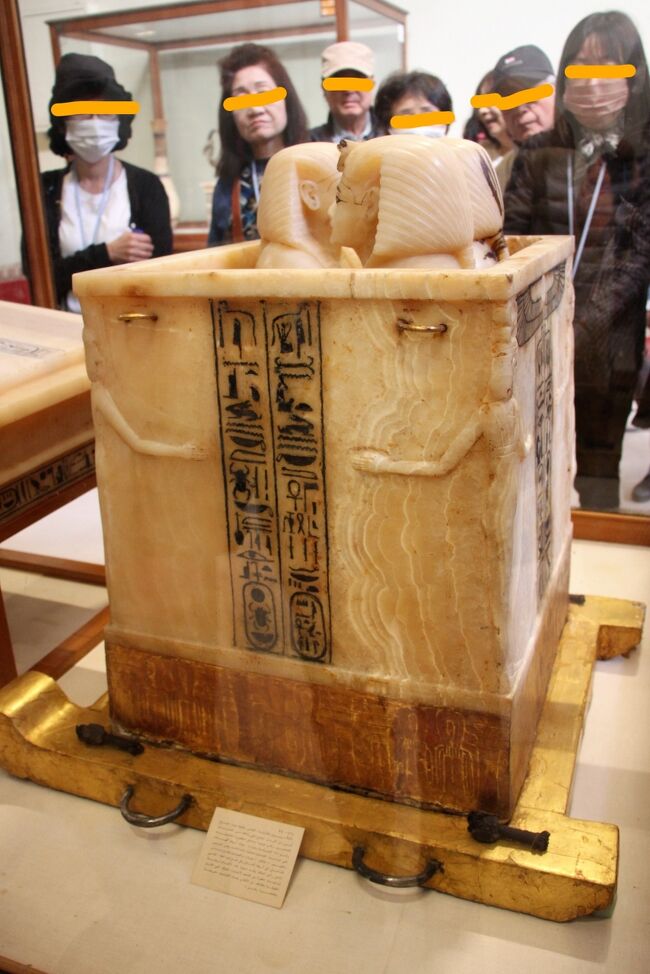

次はツタンカーメンのカノポス容器と箱。

カノポス箱はツタンカーメン王の4つの臓器を収めるための箱で内部は4つに区切られています。その仕切りの中には黄金の人型棺をしたカノポス容器があり、それらは王の頭部を形どった蓋で覆われていました。

箱は方解石で作られていて、その四隅には死者の守護神イシス女神、ネフティス女神、ネイト女神、セルケト女神が高浮彫で彫られていました。

普通4つの臓器はカノポス壺に収められており、このように一つの箱に仕切りを設けて4つの臓器を一つの箱に入れて保管する方式はツタンカーメン王にのみ認められる特徴だそうです。 -

ツタンカーメン王の頭に似せて製作されたと言われているカノポス容器の蓋。

本来4つあるはずですが、展示されていたには3つのみ。1つは今どこにあるの?

実はドイツでエジプト展の巡回展覧会が開催された時に紛失したそうです。展示品が紛失したなんてありえない。誰かに盗まれたんでしょう。

真相は今も闇の中・・・。人類の貴重な遺産を私するとは許せないな。

さて、ツタンカーメン王の頭に似せて製作されたと言われてきたカノポス容器の蓋ですが、はっきりした端正な顔立ちに仕上げられています。

黒く縁どられた眉や目と赤く彩色された唇からは生気さえ感じさせられます。

話は逸れますがカルナック神殿のアメン神像はツタンカーメン王に似せて作られています。父王アクエンアテンが唯一神をアテン神とする宗教改革を断行した時に、カルナック神殿のアメン神像はことごとくアクエンアテンによって破壊されました。

その後即位したツタンカーメン王は唯一神たるアテン神が多くの国民に支持されなかったため反宗教革命を行い、従来のような多神教の信仰に戻しました。

その際破壊された神殿を復興し壊された多くのアメン神像を製作しましたが、今に残るアメン神像の顔立ちはいずれも美形なのです。

エジプトでは製作された神像は、その時のファラオの顔に似せて制作されたそうです。

ツタンカーメンの顔はこのカノポスだけではなく、アメン神像やツタンカーメン王の副葬品のマネキンなどがあります。いずれも顔立ちは美形です。

黒く焼けただれたようなミイラの顔からは想像だにできませんが、ツタンカーメン王は相当美形の少年王だったようです。

ところでこのカノポス容器の蓋、ツタンカーメン王の顔に似せて作られと言われていますが、ツタンカーメン王のために作られた物ではありません。

ある女王のために作られたカノポス容器であり蓋なのです。その証拠に蓋の耳を見て下さい。ピアスの穴が開けてあります。

古代エジプトでピアスの穴を開けているのは女性と幼い子供だけです。男はピアスの穴は開けていません。さらに像は赤い口紅を付けています。

詳しいことはツタンカーメン王の黄金のマスクの所で説明しますが、このカノポス容器は謎の女王のために作られたものをツタンカーメン王に転用したのです。 -

カノポス箱は金バリの木製のそりに固定されています。

写真では見ずらいのですがカノポス箱の一番下の部分はオシリス神を表すジェド柱とイシス女神を表すティト(イシスの結び目)の装飾が施されていました。 -

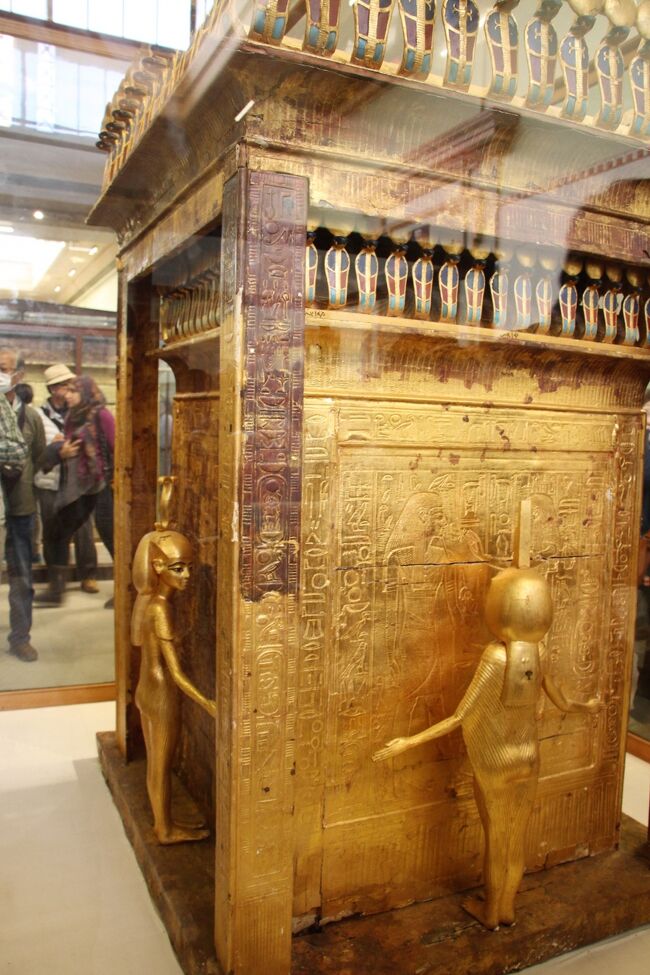

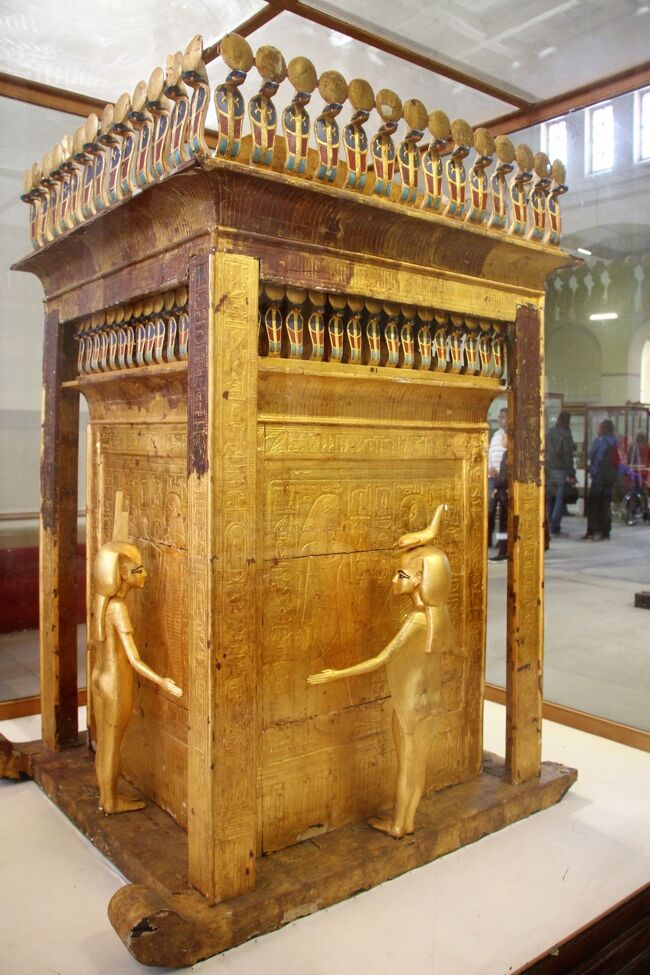

カノプス箱が収められていた木製金ばりのカノプス厨子。

厨子の外側の天蓋は太陽円盤をいただく聖蛇ウラエルスで装飾されています。

天蓋を支える柱と柱の間には死守の守護神であるイシス女神、ネフティス女神、ネイト女神、セルケト女神が両手を広げて守護の姿勢で立っていました。

この厨子はとても美しく、旅行者の目を引きました。

厨子を守護する女神は左がネイト女神、右がイシス女神です。 -

死者の守護神である四女神の一人ネイト女神のアップ。

-

金貼りのベッド。

ツタンカーメン王の副葬品として3台のベッドが展示されていました。これらはいずれも王が使用していた物です。

王墓に埋葬されていたベッドは全部で7台、うち3台が儀礼用の物で実用に供されたのは4台です。

記憶が定かではないのですが儀礼用のベッドは展示されてなかったと思います。大エジプト博物館に備えて修復に回されていたのかもしれません。 -

金貼りのベッドの脚には雌ライオンの頭が装飾されていました。

-

これは王が日常使用していたであろうと思われるベッドです。

金箔はなく、シュロの繊維が張られていました。 -

上のベッドの全体写真。

-

金箔張りのベッド。これのベッドもシュロの繊維が張られていたので、王が実際に使用していたと考えられています。

-

金箔が施されたベッド。

-

セネトゲーム盤。

双六のように駒を進めて早く上がった方が勝ちになるゲーム。冥界のおける運を占う道具としてもと変われたようです。

王墓にはこの他に4本の脚で橇の固定されたゲーム盤があるのですが、観光時には展示されていませんでした。 -

彩画箱。

側面にはチャリオット(戦車)に乗って逃げ惑う敵にむかって弓を放つ勇壮なツタンカーメン王が描かれています。

両手を自由にするために腰に手綱を巻き付けてチャリオットを走らせている王。

混乱して逃げ惑う敵はヌビア人。光る光線で見にくいが箱の蓋にもチャリオットに乗る勇壮な王の姿が描かれていました。 -

ツタンカーメン王のアップ。

エジプト軍を従え、チャリオットに乗った勇壮な姿が描かれています。

この図柄からツタンカーメン王は頑健な戦士としてのイメージが定着していましたが、2005年にザヒ・ハワスらエジプト考古局のメンバーが行ったCTスキャンの結果からは全く逆の虚弱な王の姿が浮かび上がりました。

その姿とは近親婚の弊害による虚弱体質で足は内反足、左足の人差し指の一部が無く、左足の一部は壊死していました。

そのため杖無しでは歩けない状況だったと考えられています。それを証拠付けるように王墓から使用していた杖が多数見つかりました。

ツタンカーメン王の治世の時代にはヌビアの反乱を鎮圧し、ヒッタイトの戦いに勝利したと言われていますが、ツタンカーメン王は出陣した形跡がありません。

足が不自由なためチャリオット(戦車)には乗れなかったのです。

それにしても不可解なのが死の原因と死後再生のためには絶対に必要な心臓が無かったこと。

さらに胸の肋骨と胸骨が何本も折れていて、骨の一部は切断されたものもありました。ザヒ・ハワスはツタンカーメン王は足が不自由なため戦車に乗ることができず、ヌビアの反乱鎮圧やヒッタイトとの勝利は大将軍と呼ばれていたホルエムヘブの功績だと述べていています。

しかし戦車に乗っていないのであれば、王の心臓が無かったことや肋骨や胸骨が折れていたことの理由が不明です。この点他の学者から指摘されるとザヒ・ハワスは前言を翻して王は戦闘の時に戦車から落ちて負傷し命を落としたと反論しました。

これではCTスキャンの結果と矛盾するので多くのエジプト学者からおかしいと指摘を受けています。 -

次は黄金のマスクや黄金で作られた第三の人型棺、宝石で飾られた胸飾りなど、秘宝と呼ぶにふさわしい宝物が展示されている特別室(私が勝手にそう呼称しただけで部屋の名前はありません)を見学しました。

この部屋は撮影禁止です。撮影券を購入していてもこの部屋の物は写せません。スマホの撮影も禁止です。

そのためこの部屋の宝物の写真はありませんが、内部の説明のためにガイドブックから写真を借用しました。

特別室があるのはツタンカーメンのミイラが入っていた写真の厨子の右奥の部屋。

特別室の中央左寄りに黄金のマスクが展示されており、壁沿いに宝物が展示されていました。

特に貴重な宝物はガラスケースに入れられています。部屋はそれほど広くないためかなり混み合っていました。展示品を列に沿って見て回りましたが、スイスイ見れるという状態ではありませんでした。そのためスリには十分警戒が必要です。結構人に押されたりなどの接触がありました。

特別室はガイドが入場できたので主な展示品数点についてアランさんから説明がありましたした。

それは黄金の人型のカノプス容器と黄金のマスクと第三の人型棺についてです。

一番憶えているのは黄金のマスク。このマスクはツタンカーメン王のミイラに被せてあったマスクですが、世の人々に最もよく知られている宝物でしょう。

23金の金とラピスラズリ、紅玉、石英、黒曜石、ねりガラスでできています。

金の輝きと端正な顔立ちがとても美しく素晴らしい宝物です。

今迄ならこの程度の説明でよかったのですが、現在ではさらに説明を要します。と言うのもこのマスクにはある秘密がかくされているからです。

この秘密をアランさんが説明してくれました。

このマスクは王妃か女王クラスのある高貴な女性のために作られたマスクで、それをツタンカーメンのマスクとして転用していたのです。

ではなぜ女性の物と分かるのか?それは一目瞭然マスクを見れば分かります。マスクの耳を見て下さい。イアリングを付けるためのピアス穴がしてあるでしょう。

当時のエジプトではピアス穴をするのは幼い子供か女性だけに限られていて、男性がピアスをすることはありませんでした。

さらにその証拠としてはもう一つ、カルトゥーシュの名前が改ざんされツタンカーメンの名に変えられているのです。

マスクを詳しく調査した結果、顔の部分のみを現在の顔に挿げ替えてあることが分かり、元の持ち主が王妃クラスの王族の女性であることはほぼ定説になっています。

最後にアランさんが放った言葉は「向かって左の肩口にネフェルティティと書かれてある」でした。これはつまりマスクの元々の所有者は「ネフェルティティ王妃」だと教えてくれたのです。

この時までアランさんは謎の女王の名前を口に出しませんでした。それはこの女王が誰か諸説あって、いまだ定説になっていなかったからだと思います。

説明の最期になってアランさんは自らの考えを我々に吐露したのでしょう。その証拠に「ネフェルティティの名前があった」と言う事がどのようなことを意味しているのか、その訳は話しませんでしたから・・・。

ツタンカーメン王については死の原因を含めて未だ解明されていないことが沢山あります。深読みすぎるかもしれませんが、ツタンカーメンに興味がある者なら謎の女王のことも、ネフェルティティのこともある程度のことは理解されているでしょうから、黄金のマスクの真実の所有者の名前を告げればアランさんの言わんとすることは理解してもらえるだろうと考えたのではないでしょうか。

ここで私は合点が行きました。2018年に海外で制作されたTV番組でツタンカーメンの特集を放映していました。

その中で番組が主張していたのはツタンカーメンの秘宝のうち主要な物はある王妃のために製作されたもので、その王妃こそ「ネフェルティティ王妃」だったというのです。

ネフェルティティ王妃はツタンカーメン王の父アクエンアテン王の正妃で共同統治者です。アクエンアテン王と同等の権力を持ち、アクエンアテン王晩年には王以上の権力を持っていたと言われています。

ネフェルティティはある時期から突然姿を消し、その後に姿を現したのが「ネフェルネフェルウ・アテン」と言う名の女王です。

ネフェルティティは途中で「ネフェルネフェルアテン・ネフェルティティ」と言う名に改名しています。

番組ではネフェルティティはアクエンアテン王が亡くなると「ネフェルネフェルウアテン」と名乗り女王として君臨、アクエンアテン王が断行した宗教改革の混乱を抑えるべく従来の多神教に戻したが混乱は収まらず、女王の死亡により在位は3年ないし4年の短期政権となった。というものでした。

現在定説ではアクエンアテン王の次はスメンクカラーと言う名の王が即位したことになっていますが、この王に関する記述はアクエンアテン王の晩年共同統治者になったという記述以外何も無く、この王の出自も業績も何も分かっていません。

いずれにしても3年程度の短期政権だったと推測されていて、そのためスメンクカラー王はネフェルティティ王妃だとする説もあります。 -

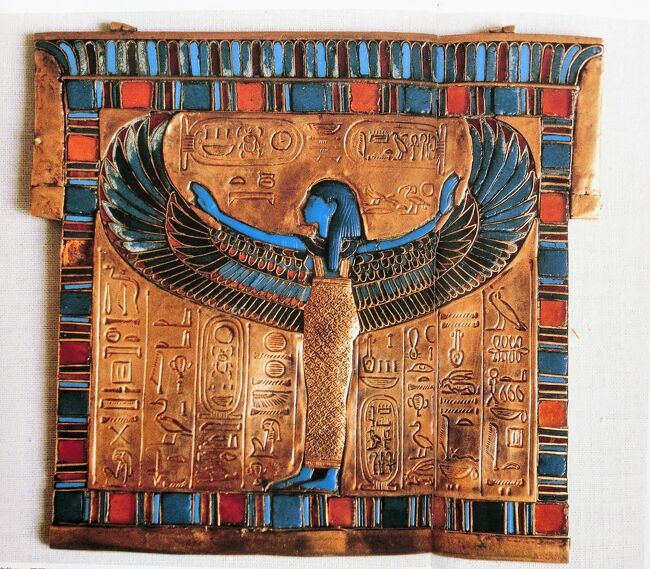

特別室に展示されていたツタンカーメン王の胸飾りです。内部の写真は写せないためガイドブックの写真を借用しました。

この胸飾りも謎の女王の埋葬品として作られたものがツタンカーメン王の名に改ざんされ、ツタンカーメン王の埋葬品に転用されました。

これはツタンカーメン王の人型棺に納められたミイラの胸の上に飾られていた胸飾り。両翼を広げたヌト女神がデザインされています。

この胸飾りの写真を掲載したのは謎の女王の名前がツタンカーメン王の名に改ざんされたことがはっきり分かるからです。

改ざんされた部分はヌト女神の足のすぐ右にあるカルトゥーシュ。カルトゥーシュの中にはツタンカーメン王の名と、本来の持ち主の名前の断片が見てとれます。

この断片をつなぎ合わせると本来の名が分かるのです。以前はその名前が「ネフェルティティ」だと言われていましたが、近年の研究で「ネフェル・ネフェルウ・アテン」だと分かりました。また近年の発掘から「ネフェル・ネフェルウ・アテン」が存在した事を裏付ける証拠の品も数点発見されました。

そのためツタンカーメン王が即位する以前に「ネフェル・ネフェルウ・アテン」という女王が存在し、彼女の埋葬のために作られていた重要な品々がツタンカーメン王の埋葬品として転用されたということが判明したのです。

それでは「ネフェル・ネフェルウ・アテン」とはいったい誰だったのでしょうか。

以前から根強いのはアクエンアテンの王妃「ネフェルティティ」です。

しかし最近では「メリトアテン」という説が有力になりつつあります。

それでは「メリトアテン」とは誰でしょうか。彼女はツタンカーメン王の父アクエンアテン王とネフェルティティの長女で、アクエンアテンの晩年にはアクエンアテン王に共同統治者として任命されました。つまりアクエンアテン王の正当な王位後継者の一人に任じられたということです。

ツタンカーメンも正当な後継者でしたが、まだ子供であまりにも若すぎたため共同統治者には「メリトアテン」が選ばれたと考えられています。

王位後継者の「メリトアテン」はスメンクカラーと結婚しましたが、スメンクカラー王が僅か三年以内に死亡したため「ネフェルネフェルウ・アテン」として王位につきました。

2019年12月に日本テレビで「たけしの新世界七不思議、新発見の棺を開けますSP」が放映されましたが、この番組の中でツタンカーメン王の前に幻の女王が存在しており、その女王こそ「メリトアテン」だった。さらにメリトアテンの副葬品をツタンカーメンの副葬品に使いまわしたのだと述べてています。

ツタンカーメンに興味がある人であればこの番組は見て頂いているでしょうから詳しい記述は省きますが、何故ネフェルネフェルウ・アテン女王の埋葬品として作られたいくつもの貴重な品々がツタンカーメン王の埋葬品として転用されたのでしょうか?

ツタンカーメン王に転用されたという事は、ツタンカーメン王がネフェルネフェルウ・アテン女王(メリトアテン)の埋葬儀礼を行わなかったと考えられます。

古代エジプトでは王位継承に際して次の王が前のファラオの埋葬儀礼をおこなうことになっていました。

ところがツタンカーメン王は姉のネフェルネフェルウアテン女王(メリトアテン)の埋葬をせずに副葬品を自らの物として再利用しています。どうしてでしょうか?

それはツタンカーメンにとってネフェルネフェルウアテン女王の存在は自らの即位にとって不都合であり、本来はアクエンアテン王の死後の中継ぎとしての王だったのでファラオとして認めなかったのではないかと考えられています。

日本テレビの番組ではネリトアテンの副葬品がツタンカーメンに使い回された理由は、ツタンカーメン王の埋葬を急ぐために再利用したそうです。

ツタンカーメンはヒッタイトとの戦闘により死亡、次のファラオを早く擁立するために臣下が埋葬を急いだ結果、メリトアテンの墓が暴かれ副葬品がツタンカーメンの副葬品に再利用されたと結論づけています。

しかし、ツタンカーメン王は体が不自由で日ごろから杖を付いて歩いていたためチャリオット(戦車)には乗れなかったと考えられています。

日本テレビの番組でもネフェルネフェルウアテン女王はメルトアテンだったとして番組を構成していましたが、2020年12月に放映された同テレビの「たけしの新世界七不思議ツタンカーメン新発見SP」では、ツタンカーメン王の玄室の壁の奥には王の義母であるネフェルティティの墓が隠されていて、ネフェルティティこそネフェルネフェルウアテン女王だと結論づけていました。

2019年12月の番組ではネフェルネフェルウアテンは「メリトアテン」だったのに、2020年12月ではどうして「ネフェルティティ」になったの?

番組の中ではその説明はありませんでした。番組を毎年見ている物としては唐突な感じがしましたが、それだけ謎の女王なので諸説があるということでしょう。

現在ネフェルティティの墓もメリトアテンの墓も発見されていません。彼女らの墓が発見されれば謎の女王の正体がわかるかもしれません。

ちなみにツタンカーメン王墓玄室の奥に隠し部屋があるというのは日本人レーダー技術者渡辺広勝氏によるレーダースキャン結果によるものです。

エジプト考古相マムドゥフ・ダマティ氏の要請によるもので、スキャンの結果玄室の奥に二部屋の空洞が存在することがわかりました。

しかし2016年3月に再び行われたれレーダースキャンでは何もなかったと元エジプト考古相のザヒ・ハワス氏は主張しており、発掘の許可がいまだもって下りていません。

発掘すれば真相が分るはずですが、ザヒ・ハワス氏が発掘に反対しているそうです。

特別室に展示されていたツタンカーメン王の秘宝の鑑賞が終わると、我々はアランさんの先導で階段を降り1階に移動しました。 -

ツタンカーメン王の名に改ざんされたカルトゥーシュのアップ。

ツタンカーメン王の名前の他に別の人物の名前の断片が残っていることがはっきり分かります。

ネフェルネフェルウアテンの埋葬品の使いまわしはツタンカーメン王の埋葬品の1/3に相当すると考えられていますが、考古学者の吉村作治氏は番組の中で1/2相当だろうと言っていました。 -

1階は古王国時代以降の彫像などの出土品が展示されていました。

写真はセネブと家族の像(古王国時代第5王朝から第6王朝初期の時代)。

ギザ、セネブの墓より出土。

像は家長であるセネブと妻のセネトイテス、そして2人の子供。台座には4人の名前と称号が刻まれています。

セネブは王の衣装係で、クフ王とジェドエフラー王の神官としても使えていました。

この像で特徴的なのはセネブの像です。この象の姿からセネブは小人病を患っていたことが分かります。

大きな頭の割には体、特に下半身が小さく手足も短いのです。夫婦の座像であれば夫は椅子に腰かけて足を下ろしているはずなのですが、この像は書記座像のように短い脚を組んでいて、その下には2人の子供を配しています。

ガイドのアランさんの話ではオベリスクの製作に携わっていた小人症の職人は貴族と同等の待遇を与えられ、貴族や皇族の子女とも婚姻できたそうです。

古代エジプトでは神官という身分の高い地位に小人症の人でもなれたという証拠の像でもあるんですね。 -

クフ王の座像。(古王国第4王朝)

世界最大のピラミッドを造営した王ですが、自分の像は僅か7.5㎝という小さなものでした。我々はあまりにも小さな彫像に驚きました。クフ王の王墓は発掘されていないため、この彫像は唯一残されたクフ王の存在を現す遺品です。 -

カーアベルの像。古王国第5王朝、ウセルカフ王の時代。

この像はカーアペルと言う名の神官の象です。この像は最古の実物大の木像で極めて写実的に作られていました。ギョロリとした目はこの像の特徴で、古王国時代の代表的な美術品の一つです。 -

書記座像(第5王朝初期・・紀元前25世紀中頃)。サッカラで出土。

黒いかつらを被った姿でつくられています。

組んだ足の上にパピルスが広げられ、巻いてある部分を左手で持ち、右手は筆を持つ姿で表されていますが、あったであろう筆はありませんでした。 -

書記座像のアップ。太いアイラインが印象的でした。

-

カフラー王座像(古王国第4王朝、カフラー王の時代)

クフ王の息子カフラー王の座像です。スフィンクスの左にあるカフラー王の河岸神殿の竪穴から発見されました。

メネス頭巾を被り、王のみが付けることを許されたシェンディト腰布つけています。

王座の脚はライオンの脚の彫刻が施され、王座の脚の上部はライオンの頭が彫られていました。

威厳に満ちた彫像はエジプト美術の最高傑作の一つと言われています。 -

カフラー王の像を右斜めから眺めてみました。

頭の後ろにはホルス神の化身であるハヤブサが両翼を広げているのですが、まだこの角度からは見えません。 -

横からみるとハヤブサの姿が分かります。

ハヤブサは王の肩口に止まり両翼を広げて王の頭を守っているかのようでした。

エジプトではホルス神の子孫がファラオです。ファラオが地上におけるホルス神の顕現であることを示唆しているかのようです。 -

ラメセス2世像。(新王国時代第19王朝)

「王のなかの王」に相応しい力強い彫像です。 -

この像は誰でしょうか?分かりません。

容貌がギリシア人に似ているのでプトレマイオス朝時代の王だと思われます。

ここでアランさんの説明は終了し、以降自由時間になりました。

ミイラ室の観覧は自由時間に行くようにアランさんから言われていましたが、私はミイラ室には行かずに館内の展示品を見ることにしました。

と言うのもアランさんが説明してくれた物は展示品のほんの一部でしかなかったからです。

ということで、1階中央展示ホールから中央広間に移動しました。 -

中央広間に展示されていたイウヤとチュウヤの展示コーナー。先程ここを通りましたがアランさんからは説明が無く素通りした場所です。

イウヤの4つの壺(写真右の壺)。左はチュウヤの4つの壺。

これらの壺は玄室内の人型棺の足元に置かれていた台の上に固定して置かれていたました。

4つの壺なのでカノポス壺かと思いましたが、香油や軟膏を入れる壺の模造品として作られた壺だそうです。容器の中の穴が僅か4センチメートルしかなかったため、実際の容器の模造品として作られたものと考えられています。 -

チュウヤの人型木棺。(新王国第18王朝アメンヘテプ3世の時代)

ツタンカーメンの曾祖母チュウヤの人型木棺です。ミイラを収めた人型木棺は二重になっていましたが、この人型木棺は一番外の木棺です。

金箔の装飾が美しかったですね。 -

イウヤの人型木棺。ミイラは3つの棺に収められていたがこの木棺は一番外側の棺。

3つの棺のうち最も丁寧に作られていたのは一番内側の人型。

総金箔が施され、ハゲワシやヌト女神の装飾が素晴らしいそうだが、どういう訳かその人型棺の写真は撮っていない。

単なる撮り忘れかそれとも展示されていなかったのか。記憶が曖昧ではっきりしないのです。 -

イウヤのカノポス壺とカノポスが収められた厨子。

新王国第18王朝、アメンヘテプ3世の時代。 -

チュウヤのカノプス壺と、カノプス壺が収められた厨子。

手前右のカノプス壺の隣はチュウヤのシャブティと思われます。 -

ツタンカーメン王の秘宝が展示されている2階の通路に戻ってきました。

先程写したツタンカーメン王のカーの像を今度は近寄って斜めから。

カーの象はもう1体あるのですが、展示されていたのはこの象のみでした。 -

これは何でしょうか。

これもツタンカーメン王の秘宝なんですが分からない。衣装架け?かな。 -

アヌビス神の呪物。

奇妙な形をした遺物ですが、これはミイラ製作と葬送の手順を仕切ったジャッカルの頭をしたアヌビス神の標章です。

古代エジプト人はこれをイミウトと呼んでいました。イミウトとは「包帯を巻かれし彼」を意味するアヌビス神の形容辞でした。

方解石の土台に固定された金箔を施された木の棒には頭部のない動物の皮の尻尾が巻き付き、その先にはパピルスの花が咲いています。

さらに棒の先にはロータスの蕾があしらわれていて、土台の方解石にはツタンカーメン王の名のカルトゥーシュがあります。 -

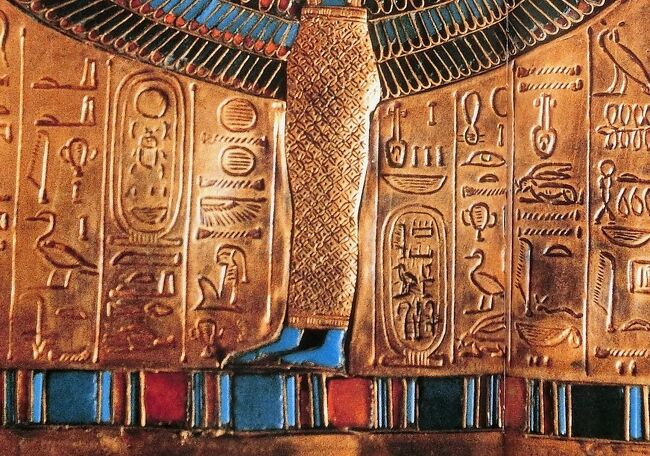

再びツタンカーメン王のカノプス箱。先程は前から写したので今度は後ろ側から。

中央のヒエログリフの上部には大きく翼を広げた太陽円盤、中央のカルトゥーシュにはツタンカーメン王の名前、碑文はツタンカーメン王のために4人の女神とホルス神の息子たちによって捧げられた祈りの言葉が刻まれています。 -

カノポス箱と箱の蓋(写真左)です。

-

ツタンカーメン王のシャブティ。

短髪で王権を象徴する殻竿を持つシャブティ。召使用シャブティの監督者。 -

ツタンカーメン王のシャブティ。

-

カノポス厨子と

東(写真左)を守護するネフティス女神、北(写真右)を守護するのはネイト女神。 -

カノポス厨子と4女神像。

西(写真左)の守護はイシス女神、南(写真右)がセルケト女神。 -

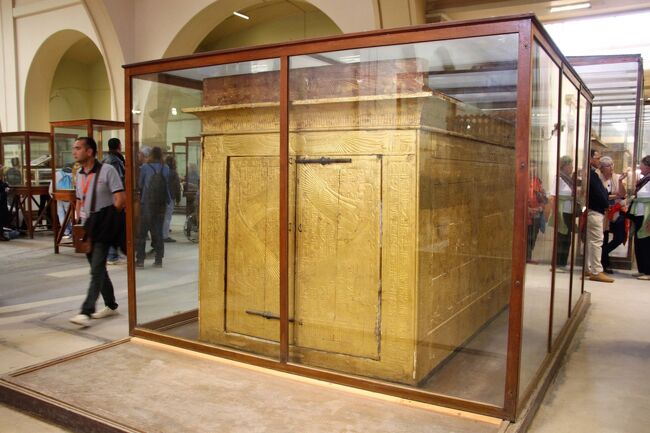

ツタンカーメンのミイラが収められていた人型棺や石棺はこの黄金の厨子に入れられていました。

厨子も入り子式に4重の厨子に入れてあり、写真一番奥の厨子が一番外側の厨子、写真が一番内側の厨子と4つの厨子が順番に並べて展示されていました。

ツタンカーメンの王墓はとても狭かったため死者の書を壁画にするスペースがありませんでした。

そのためこれら黄金の厨子の表面に死者の書が書き込まれているそうです。 -

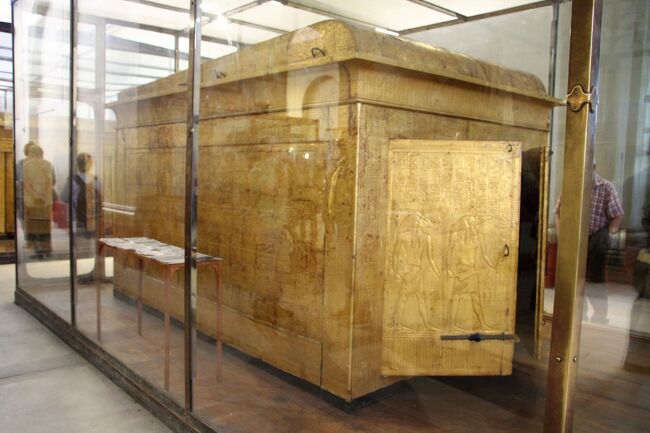

4番目の厨子(一番内側の厨子)。

-

3番目の厨子。

写真の枚数が多いのでエジプト考古学博物館の旅行記は前後2回に分けて掲載します。

今回はその前編です。後編はオリンピックがはじまったので来月の終わり頃になりそうです。

ともかく今は「頑張れニッポン」。TVで毎日応援しています。

訪問いただきありがとうございました。

0 件のコメント:

コメントを投稿