畏怖と神秘・荒々しい原始信仰の石尾神社

昼間でも畏怖感がただよう、荒々しい自然信仰のお社の話題です。それは、徳島県美馬市穴吹町古宮に鎮座する石尾神社(いしおじんじゃ)。

たくさんの写真で、その雰囲気を感じて頂ければ幸いです。

石尾神社は、JR徳島線「穴吹駅」より車で45分という山の奥深くにありました。

谷川に沿ってくねくねと走ります。

民家があると思ったら、ほぼ使われていない、古い宿場街?でした。

狭い林道を上って、たどり着いた境内。

そこには、門のような巨石がありました。

縄文時代や弥生時代の祭祀遺跡などにもみられる、大変古いパターンです。

そして、約50mにわたって並ぶ立石が、古代祭祀遺構の「磐鏡」と考えられている石板群。

では、境内の雰囲気をご覧ください。

まずは、恐ろし気な威圧感の三角岩から。

いちばん上、巨大な岩石露頭の下に社殿があります。

いかがでしょうか。

日が暮れると、とても境内に踏み入る事ができない、畏怖感が半端じゃないお社の詳しい紹介でした。

にほんブログ村

神社・仏閣ランキング

伊勢神宮の公式ホームページの「お知らせ」のなかに、

≪内宮 宇治橋からの日の出≫という項目があります。

11月下旬~1月下旬 午前7時半頃

冬至を中心として前後1か月、内宮宇治橋の大鳥居から昇る美しい日の出を望むことができます。

密集にならないよう譲り合ってご覧下さい。

そして、宇治橋の中央に昇る、まぶしい朝日の写真が掲載されています。

これをご覧になりたい方は、「伊勢神宮 冬至」で検索していただくと、多分いちばんに出ると思います。

またこの光景は、テレビでもよく放送されます。

ところで「伊勢神宮 冬至」で検索すると、伊勢神宮ホームーページ以外にも、「奇跡の光景」などと書かれてたくさんの記事にヒットします。

こんな注意が書かれているものもありました。

伊勢神宮で冬至の日の出を見るコツ

① 時程を知っておく

② 早すぎかなと思うくらいの時間に行く

③ 宿を確保しておく

④ タクシーを予約しておく

⑤ 天気予報はこまめにチェック

⑥ 平日を狙う

なんて具合です。冬至前後の数日は橋の中央に昇るので、平日を狙う方がいいようですね。

(JTB日本の絶景より)

なんせ公式ホームページに「密集にならないよう譲り合ってご覧下さい」とわざわざ注意書きがあるように、冬至の朝は数百人が夜明けを待ち、中には前日の夜から並ぶ人もあるとか。

有難いことに、伊勢市観光協会によって「冬至ぜんざい」や「柚子」が振る舞われているそうです。

☆

さて、冬至の朝日が宇治橋の中央に昇る事について、ウィキペディアにはこう書かれます。

冬至を中心とする約2か月の間は宇治橋の鳥居の間からの日の出となるが、永らく誰の気にも止められなかった。鳥居の正面から朝日が昇るのは冬至の前後数日に限られる。1980年代にこれに気付いた参拝客の情報により、神宮の広報誌の『瑞垣』(みずがき)に冬至前後は鳥居の間から日が昇ると紹介されてから有名となり、冬至前の数日から1月初旬の間は鳥居からの日の出を見る人で賑わうようになった。

つまり、ご神職を含め、長い間誰も気づいていなかったのです。

何とも不思議ですね。

すくなくとも、室町時代には宇治橋はあったそうで、遠い昔にいったい誰が、何のために設計したのでしょう・・・

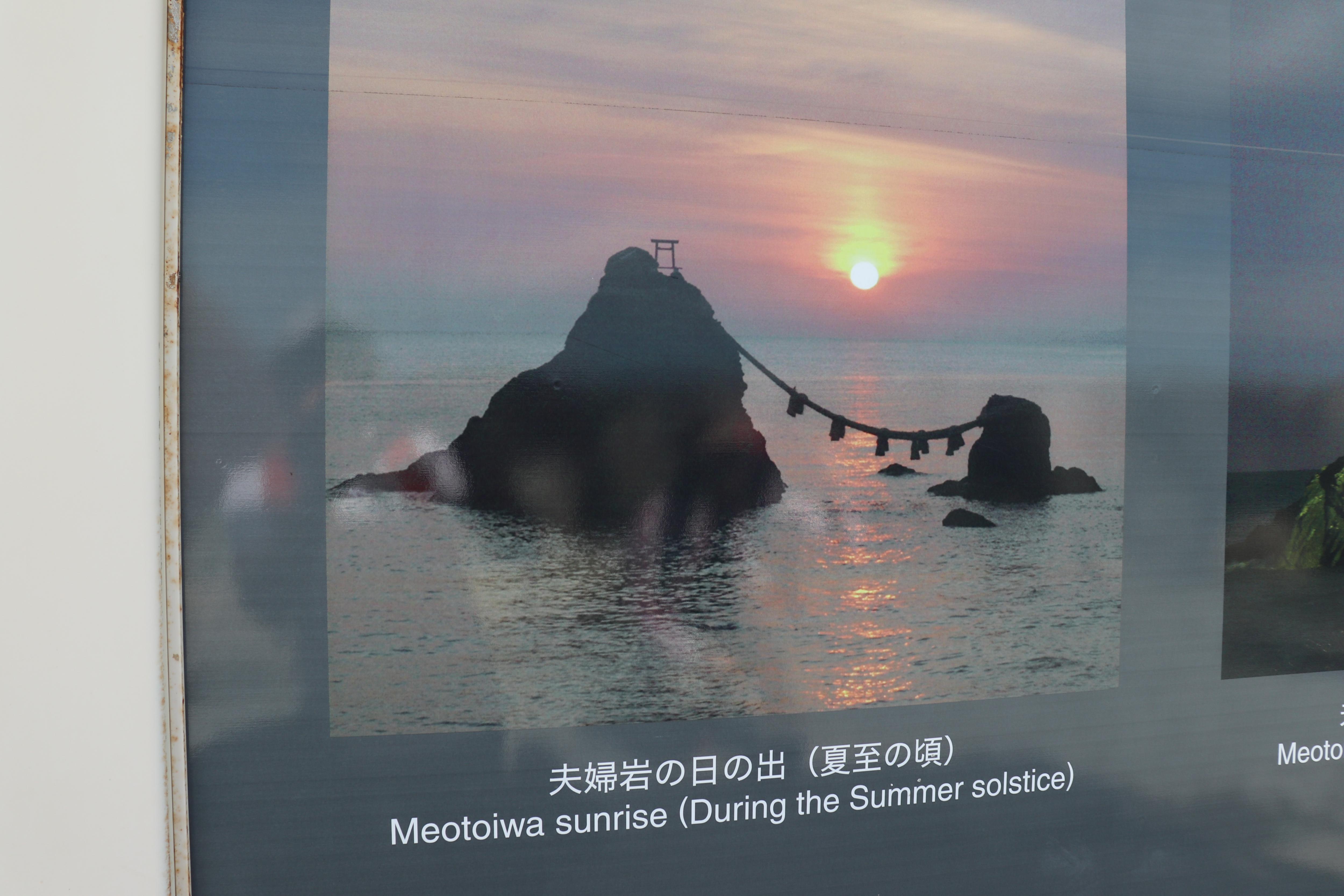

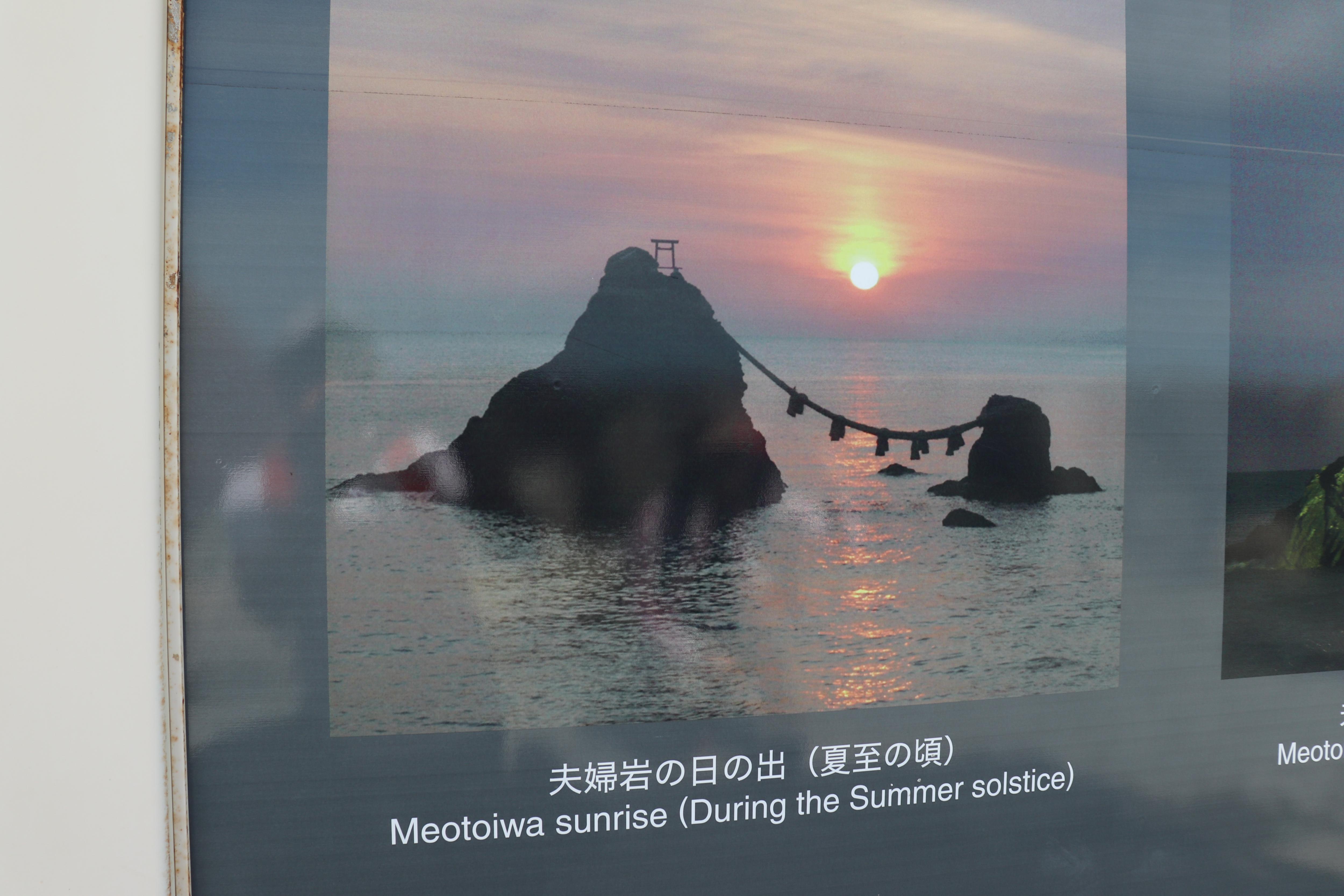

二見ヶ浦の夫婦岩の方は、夏至の太陽が昇ると昔から意識されていました。

にもかかわらず、宇治橋についてはスルーされていたのは、何とも不思議ですよね。

何度も記事にしましたが、吉備津彦神社は夏至の朝日がし差し込む「夏至の宮」であり、高岳神社は磐座に冬至の朝日が昇ります。

これらから考えると、伊勢内宮と冬至に関係があったとして不思議はありません。

☆

伊勢内宮は天照大神を祀ります。

天岩戸神話では、天照大神が岩戸に隠れたため、高天原も葦原中国もすっかり暗闇になり、あらゆる災いがことごとく起こりました。

困った八百万の神々が、天の安の河の河原に集まって相談します。そして最後は天児屋命と布刀玉命が、天の香山のさまざまな物を使って準備をし、天手力男神は岩戸の脇に隠れて立ち、天宇受売命天の香山の日蔭鬘を襷にかけ、天の香山の笹の葉を束ねて手に持ち、桶を伏せてこれを踏み鳴らします。

すると、八百万の神々が一斉にどっと笑ったため、何事かと不審に思った天照大神が岩戸を少し開けてしまい、天手力男神がすかさず岩戸を開け、世界は元に戻るというストーリーです。

さて、神話学的に見ると、これは何を象徴しているのでしょう。

これには「冬至説」と「日蝕説」があります。

ウィキペディアに「神話学の第一人者」と書かれる松前健氏は、結論だけ言うと

「天の岩戸神話=鎮魂祭=冬至祭儀」

という構造だとされました。

冬至説ですね。

さらに井上光貞氏は、『日本の歴史1』(中公文庫)の《冬至の祭り》という項において

「冬至の祭りにおいて、日の再生を乞い、したがって日の神の魂をよび迎え、そうすることによって、日とともに天皇の魂の勢力をふるいたたせることが、鎮魂祭の本義であった」

という折口信夫説をまず紹介し、日蝕説と冬至説を比較して、

「天の岩戸祭儀は実際の祭儀をその背景に持っていると考えられるが、祭儀というものは、本来、規則的にくりかえされるものである」

として、突発的に起こる日蝕ではなく、毎年必ず巡ってくる冬至と結びつける説を支持しました。

井上光貞氏は昭和25年から昭和53年まで東大の先生で、著書もよく知られています。

また前述の松前健氏は、国学院大・立命館大・天理大等で教鞭をとられ、著書も多数ありますから、天の岩戸と冬至を結びつける説を支持する研究家は多いと言えます。

そしてもし冬至説が正しければ、天の岩戸神話とは、一陽来復で冬至の夜明けから太陽が復活し、夏至に向かって元気に照り輝くようになる現象を象徴していることになります。

これを単純化すれば、冬至前日の夕日が天照大神の岩戸入りを象徴し、冬至(あるいは冬至明け)の朝日が、岩戸から出て復活した天照大神を表しているともいえます。

☆

そんな前提で、下の地図をご覧ください。

大和の天香具山から見て、宮崎高千穂は冬至の太陽が沈む究極の地です。

そして紫ポイントは、すべて天の岩戸に関わる重要な神社です。

右上から

天の香具山の山麓、岩戸神社

天照大神が隠れた天岩窟(あまのいわや)または、天岩戸と言われる巨石がご神体です。

岩戸別神社(徳島県佐那河内村)

祭神は、天手力男神、天照皇太神、豊受皇太神で、天手力男神は岩戸をこじ開けた神様ですね。

天岩戸立岩神社(徳島県神山町)

後日改めて説明します。

天岩戸神社(宮崎県高千穂)

対岸にある岩戸の撮影は厳禁。

下は天岩戸神社西本宮から、岩戸川に沿って徒歩約10分に位置する天安河原です。

(高千穂神楽・岩戸)

その他

ピンク・・・磯城瑞籬宮(奈良県桜井市金屋にあったとされる崇神天皇の皇居)

オレンジ・・・橿原神宮

緑色・・・・・藤原京大極殿跡

青色・・・・・日前宮

黄色・・・・・剣山

つまり、香具山に限らず、ヤマトの中心地から見ると、天孫降臨地の宮崎高千穂は冬至の夕日が国土の果てに落ちるところです。

そこには、大和と同じ岩戸神社もあります。

ところがそのラインの中間に、阿波のお社が乗ってきます。

前述のように、天の岩戸神話には、

天児屋命、布刀玉命を呼んで、天の香山の雄鹿の肩の骨を抜き取り、天の香山の桜の木を取ってその骨を灼いて占わせ、天の香山の枝葉の茂った榊を根こそぎ掘り起こしてきて・・

と記され、「天の香具山」がしつこいほど登場します。

つまり天の岩戸神話に関わるお社なら、香具山と関係が深いはず。

実は神山の天岩戸立岩神社も高千穂の岩戸神社も、ともに香具山が近くにあると考えられています。

これらは単なる偶然なのか、それとも何か意味があるのか。

ひょっとすると、日本神話を大きく変えた、藤原不比等の呪縛から逃れる神話観が、ここから始まるかもしれません。

(そのうち続く)

三つクリックしていただくと、ネタ探しの元気が出ます。よろしくお願いいたします(^_^)/~

にほんブログ村

神社・仏閣ランキング

≪内宮 宇治橋からの日の出≫という項目があります。

11月下旬~1月下旬 午前7時半頃

冬至を中心として前後1か月、内宮宇治橋の大鳥居から昇る美しい日の出を望むことができます。

密集にならないよう譲り合ってご覧下さい。

そして、宇治橋の中央に昇る、まぶしい朝日の写真が掲載されています。

これをご覧になりたい方は、「伊勢神宮 冬至」で検索していただくと、多分いちばんに出ると思います。

またこの光景は、テレビでもよく放送されます。

ところで「伊勢神宮 冬至」で検索すると、伊勢神宮ホームーページ以外にも、「奇跡の光景」などと書かれてたくさんの記事にヒットします。

こんな注意が書かれているものもありました。

伊勢神宮で冬至の日の出を見るコツ

① 時程を知っておく

② 早すぎかなと思うくらいの時間に行く

③ 宿を確保しておく

④ タクシーを予約しておく

⑤ 天気予報はこまめにチェック

⑥ 平日を狙う

なんて具合です。冬至前後の数日は橋の中央に昇るので、平日を狙う方がいいようですね。

(JTB日本の絶景より)

なんせ公式ホームページに「密集にならないよう譲り合ってご覧下さい」とわざわざ注意書きがあるように、冬至の朝は数百人が夜明けを待ち、中には前日の夜から並ぶ人もあるとか。

有難いことに、伊勢市観光協会によって「冬至ぜんざい」や「柚子」が振る舞われているそうです。

☆

さて、冬至の朝日が宇治橋の中央に昇る事について、ウィキペディアにはこう書かれます。

冬至を中心とする約2か月の間は宇治橋の鳥居の間からの日の出となるが、永らく誰の気にも止められなかった。鳥居の正面から朝日が昇るのは冬至の前後数日に限られる。1980年代にこれに気付いた参拝客の情報により、神宮の広報誌の『瑞垣』(みずがき)に冬至前後は鳥居の間から日が昇ると紹介されてから有名となり、冬至前の数日から1月初旬の間は鳥居からの日の出を見る人で賑わうようになった。

つまり、ご神職を含め、長い間誰も気づいていなかったのです。

何とも不思議ですね。

すくなくとも、室町時代には宇治橋はあったそうで、遠い昔にいったい誰が、何のために設計したのでしょう・・・

二見ヶ浦の夫婦岩の方は、夏至の太陽が昇ると昔から意識されていました。

にもかかわらず、宇治橋についてはスルーされていたのは、何とも不思議ですよね。

何度も記事にしましたが、吉備津彦神社は夏至の朝日がし差し込む「夏至の宮」であり、高岳神社は磐座に冬至の朝日が昇ります。

これらから考えると、伊勢内宮と冬至に関係があったとして不思議はありません。

☆

伊勢内宮は天照大神を祀ります。

天岩戸神話では、天照大神が岩戸に隠れたため、高天原も葦原中国もすっかり暗闇になり、あらゆる災いがことごとく起こりました。

困った八百万の神々が、天の安の河の河原に集まって相談します。そして最後は天児屋命と布刀玉命が、天の香山のさまざまな物を使って準備をし、天手力男神は岩戸の脇に隠れて立ち、天宇受売命天の香山の日蔭鬘を襷にかけ、天の香山の笹の葉を束ねて手に持ち、桶を伏せてこれを踏み鳴らします。

すると、八百万の神々が一斉にどっと笑ったため、何事かと不審に思った天照大神が岩戸を少し開けてしまい、天手力男神がすかさず岩戸を開け、世界は元に戻るというストーリーです。

さて、神話学的に見ると、これは何を象徴しているのでしょう。

これには「冬至説」と「日蝕説」があります。

ウィキペディアに「神話学の第一人者」と書かれる松前健氏は、結論だけ言うと

「天の岩戸神話=鎮魂祭=冬至祭儀」

という構造だとされました。

冬至説ですね。

さらに井上光貞氏は、『日本の歴史1』(中公文庫)の《冬至の祭り》という項において

「冬至の祭りにおいて、日の再生を乞い、したがって日の神の魂をよび迎え、そうすることによって、日とともに天皇の魂の勢力をふるいたたせることが、鎮魂祭の本義であった」

という折口信夫説をまず紹介し、日蝕説と冬至説を比較して、

「天の岩戸祭儀は実際の祭儀をその背景に持っていると考えられるが、祭儀というものは、本来、規則的にくりかえされるものである」

として、突発的に起こる日蝕ではなく、毎年必ず巡ってくる冬至と結びつける説を支持しました。

井上光貞氏は昭和25年から昭和53年まで東大の先生で、著書もよく知られています。

また前述の松前健氏は、国学院大・立命館大・天理大等で教鞭をとられ、著書も多数ありますから、天の岩戸と冬至を結びつける説を支持する研究家は多いと言えます。

そしてもし冬至説が正しければ、天の岩戸神話とは、一陽来復で冬至の夜明けから太陽が復活し、夏至に向かって元気に照り輝くようになる現象を象徴していることになります。

これを単純化すれば、冬至前日の夕日が天照大神の岩戸入りを象徴し、冬至(あるいは冬至明け)の朝日が、岩戸から出て復活した天照大神を表しているともいえます。

☆

そんな前提で、下の地図をご覧ください。

大和の天香具山から見て、宮崎高千穂は冬至の太陽が沈む究極の地です。

そして紫ポイントは、すべて天の岩戸に関わる重要な神社です。

右上から

天の香具山の山麓、岩戸神社

天照大神が隠れた天岩窟(あまのいわや)または、天岩戸と言われる巨石がご神体です。

岩戸別神社(徳島県佐那河内村)

祭神は、天手力男神、天照皇太神、豊受皇太神で、天手力男神は岩戸をこじ開けた神様ですね。

天岩戸立岩神社(徳島県神山町)

後日改めて説明します。

天岩戸神社(宮崎県高千穂)

対岸にある岩戸の撮影は厳禁。

下は天岩戸神社西本宮から、岩戸川に沿って徒歩約10分に位置する天安河原です。

(高千穂神楽・岩戸)

その他

ピンク・・・磯城瑞籬宮(奈良県桜井市金屋にあったとされる崇神天皇の皇居)

オレンジ・・・橿原神宮

緑色・・・・・藤原京大極殿跡

青色・・・・・日前宮

黄色・・・・・剣山

つまり、香具山に限らず、ヤマトの中心地から見ると、天孫降臨地の宮崎高千穂は冬至の夕日が国土の果てに落ちるところです。

そこには、大和と同じ岩戸神社もあります。

ところがそのラインの中間に、阿波のお社が乗ってきます。

前述のように、天の岩戸神話には、

天児屋命、布刀玉命を呼んで、天の香山の雄鹿の肩の骨を抜き取り、天の香山の桜の木を取ってその骨を灼いて占わせ、天の香山の枝葉の茂った榊を根こそぎ掘り起こしてきて・・

と記され、「天の香具山」がしつこいほど登場します。

つまり天の岩戸神話に関わるお社なら、香具山と関係が深いはず。

実は神山の天岩戸立岩神社も高千穂の岩戸神社も、ともに香具山が近くにあると考えられています。

これらは単なる偶然なのか、それとも何か意味があるのか。

ひょっとすると、日本神話を大きく変えた、藤原不比等の呪縛から逃れる神話観が、ここから始まるかもしれません。

(そのうち続く)

三つクリックしていただくと、ネタ探しの元気が出ます。よろしくお願いいたします(^_^)/~

にほんブログ村

神社・仏閣ランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿