徳島県名西郡神山町「宇佐八幡宮」♪

「宇佐八幡宮」です♪

「えっ~!!九州まで行ったの??」・・・。

いえいえ、九州ではありません・・・「阿波国」神山町です・・・(^-^)♪

大きな楠の鎮守の森が「宇佐八幡宮」です♪

徳島県名西郡神山町の神領の盆地の端になります!!

前方に見えているのは・・・高城山???

雲早山じゃないですよネェ・・・。

前方のずっと先に「剣山」があります♪

右手を越えると旧の木屋平村(こやだいらそん)となります!!

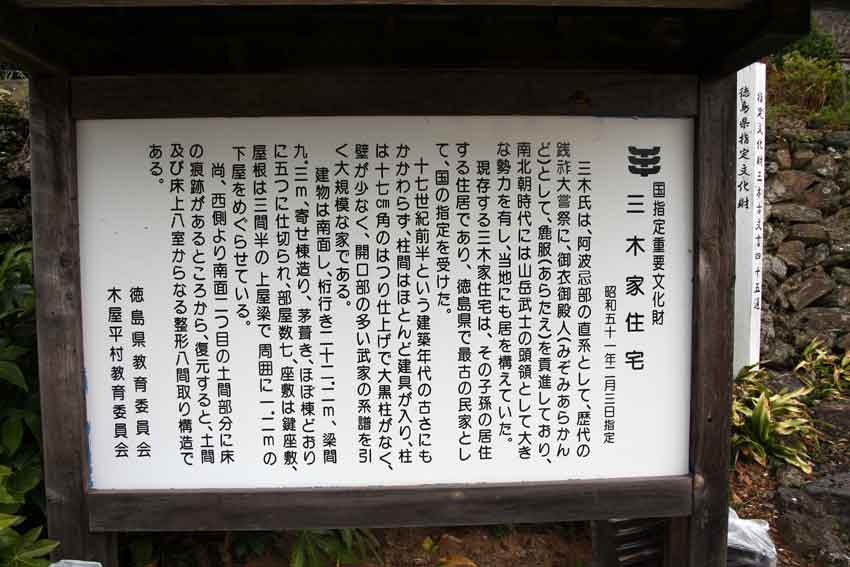

そこには・・・「忌部」の「三木家」があります(^-^)♪

旧木屋平村の「三木家」から神山方面を見た写真です(@_@;)!!

「東宮山」と「天桁山」と連なるこの峰が正に絵に描いたような建物の大屋根そっくりの形をしています♪

この旧木屋平村が「天小屋根命」(アメノコヤネノミコト)、「天日鷲命」(アメノヒワシノミコト)の居住地で、木屋平村の地名はこれから起こったといわれています。

神代の重要な儀式は天空をささえる天の元山(モトヤマ)の中心地「天桁山」(アメノケタヤマ)で行われてました!!

「三木家」と「神山」は・・・おとなりさんです♪

少し左には高越山があり、私の住む吉野川市山川町と、旧木屋平村もおとなりさんなんです♪

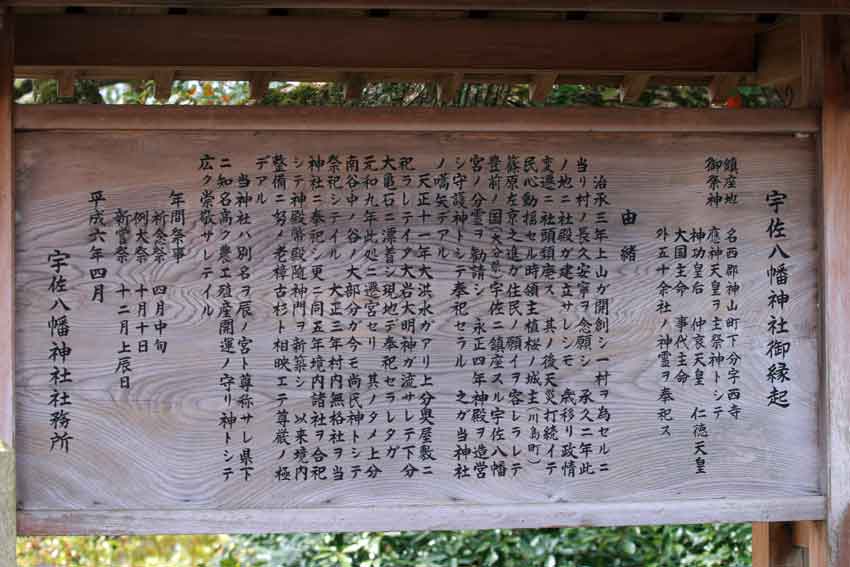

「宇佐八幡宮」は「辰の宮」ともいいます♪

神山町宇狭の「宇佐八幡宮」(辰の宮)。

神山町神領には往古より「宇佐八幡宮」が鎮座しています。

治承三年の政変(じしょうさんねんのせいへん)は、治承3年(1179年)11月、平清盛が軍勢を率いて京都を制圧、後白河院政を停止した事件。]

「宇佐」は本来「宇狭」で、地形上よりきた地名です。

「雲早(くもそう)山」の山麓より流れ出て、神通滝の流れを合わせ、「宇狭(うさ)」を通って「鮎喰川」となっていますが、「宇狭」とは川をはさんで「北宇井」「宇井」の地名が記されている所です。宇狭とは両岸まで南北の峯尾がせまり川幅がおしせまっている場所の形容からきた地名ですが、「雲早山」を中心として祀られた「豊雲(とよくも)大神(女神)のお社が「龍の宮」と呼ばれていました。

2015/2/18 -「豊雲大神」とは「倭奈国」時代からの龍神、または水神とされる海人族の女神。 その「雲早山」の山麓から流れ出る「神通川」から流されて来た「龍の ...

2023/8/10 -日本の旧約聖書でもあります『古事記』では、初めの神代七代の二番目、国常立太神の次に化生した地球の原初の大神です。 古事記では、夫婦ではなく独神で ...

内容については、岩利大閑氏の「道は阿波り始まる」を参考にさせていただいております。

立派な彫刻がほどこされています♪

どんな物語を語っているのか・・・ちょっと興味があります(^-^)♪

何を物語っているのでしょうか・・・。

(*^_^*)♪

木屋平字八幡 には、新八幡神社 ・・・ はちまん?? やわた?? なのか?

無知な私には・・・ 両方とも関係ある神社なのか・・・ 判らずじまいでした。

新八幡神社 には、結構、大きな 大杉 があるので見に行きました。

貢公園 には、三木家住宅 と 三木家 資料館 といっしょに、お花見ですね。

やっぱり、いろいろ興味、関係とかを 気になり始めると・・・ 謎だらけですね。

八幡は「はちまん」なのか「やわた」なのか・・・???

郵便番号の本を見るとわかるかも・・・たまに重宝しています(*^^)v

かつて木屋平村は麻植郡でした!!

昔のメインルートは穴吹川に沿ってではなくて、野々脇峠を越えて奥野井の方へ出ていました♪

昔の道って面白いですよネ(*^_^*)♪

こんばんは

初めてコメントさせて頂きます

彫り物ですがほぼ確実に 海女の玉取り物語だと思われます

元宮大工からでした.....笑

これからもお邪魔させて頂きます~

宮大工をされていたのですか・・・(*^。^*)♪

憧れます!!

寺社巡りとともに・・・寺社のイラストも描いております♪

これからも、どうぞよろしくお願いいたします♪

(●^o^●)♪

すえドンさん にお伺いしま~す

海女の玉取り物語は志度の物語として伝わっているのですが

何故 高越寺山門・神山町宇狭八幡宮などに志度の伝説が彫られて

いるのでしょうか!?

やはり 志度と古代阿波を繋ぐなにかがあったのでしょうか!?

宮大工時代から彫り物を見るたび不思議に思っていました~汗

阿波には、県南に吉野川流域、そして鮎喰・勝浦・那賀川と、阿曇(あずみ)系海洋民が入り込んでいます♪

豊玉比売信仰と忌部族の結びつきが関係していると思います!!

旧美馬郡なんかは、山上部の高地集落でありながら「ワダツミ神」が祀られていたりしています!!

(●^o^●)♪

しかし同じ

四国でありながら徳島県人さんはイキイキしているように思えます

阿波踊りはやはり 他の踊りとは別格ですね!?笑

まさか!? アメノウズメが源流!?笑

それにしても讃岐は

古代からの信仰・文化などの源流がいまいち見えてきません.......

阿波と讃岐はいつから近くて遠い存在になったのでしょうか?涙

阿波をぬきにしては

讃岐の古はみえてこないと最近痛感しています....

志度・香西(旧上・中・下笠居)とか限定した地域でも

阿波人さんの知っている事柄を聞かなければ説明がつかない事が多くて困っています..........

たとえば香西地区は若日子建吉備津日子命に関連した地域と言う人が少数ですが現在でもおられます

笠の臣の祖先と古事記にも書いてあるし......云々.......

と伝わっているのですがこの一点をとっても阿波人さんのお力なくしては足取りなどもみえてきません 汗

これからもご迷惑でなければ交流させて頂ければ幸いです

お疲れのところ長文申し訳ありません

徳島県と香川県は行政区分上では分かれていますが、文化的にみると密接なかかわりのある地域です♪

私は昔から阿讃山脈の峠をオートバイで越えるが好きで、よく訪れていました♪

特に好きだった道が、市場町と津田町を結ぶ古代の「奈良街道」だった事を知った時は驚きました(●^o^●)♪

阿波と同じく、讃岐も歴史が隠されてしまった場所です!!

これからもどうぞよろしくお願いいたします♪

(●^o^●)♪

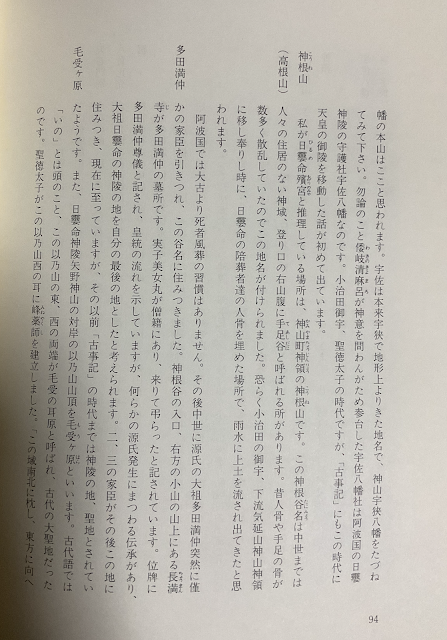

宇狭の宮(神山町 宇佐八幡神社)

「宇狭」とは本来、地形上よりきた地名。

「雲早(くもそう)山」の山麓より流れ出て、神通滝の流れを合わせ、「宇狭(うさ)」を通って「鮎喰川」となります。

「宇狭」とは川をはさんで「北宇井」「宇井」の地名が記されている所。両岸まで南北の峯尾がせまり川幅がおしせまっている場所の形容からきた地名だったのです。

話を進めます。

「宇狭」よりさらに奥に「雲早山」がありますが、「雲早山」を中心として祀られた「豊雲(とよくも)大神(女神)のお社がもともと「龍(辰)の宮」と呼ばれておりました。

「豊雲大神」とは「倭奈国」時代からの龍神、または水神とされる海人族の女神。

(龍の宮が流れ着いた亀石は現在、御甕神社が鎮座します)

雲早山で祀られていた「龍の宮」が現在の神山町の「宇狭の宮」。

そしてその流れをくむ「天佐自能和気神社」…

「宇狭の宮」に和気清麻呂が神託を伺いに来たのは確かだそうです。

よって「宇狭の宮」の流れをくむ「天佐自能和気神社」の祭神の中に「和気清麻呂」が混じっていたとしたら…

とても面白いですよね。現在調査中です。(単に和気の字が被っているだけかもしれませんがね… )

ーー

孝霊天皇の血縁(天佐自能和氣神社)

まずは由緒から。

祭神

高皇産霊尊

神皇産霊尊

意富夜麻登玖迩阿礼比売命

日子刺肩別命

延喜式神名帳に曰く小社座祈年国幣に預り給う 古事記に言う孝霊天皇妃に意富夜麻登玖迩阿礼比売命に日子刺肩別命が生れこの皇子を祭神と祭り奉りしなり意富夜麻登玖迩阿礼比売命の父は和知津美命と申し安寧天皇第三皇子師木津日子命の皇子にして淡路御井宮に座し此の由縁などありて日子刺肩別命を淡路に近き阿波の国高崎の地に祭り奉りしなり。

古老伝説 当社例祭後三日間に諸人参拝を許されじと往古よりの慣例なり然るに旧別当この例を犯し翌日参拝なせしところ忽ちにして病を発し遂に不帰と言う今に至るも例祭執行後直ちに神殿へ注連縄を引き廻し三日間諸人の参拝を許されません。当社は吉野川の沿岸に座し洪水に際しては数郡の濁流怒濤の如く社地北方に深淵となり大渦巻きを起し一見人の謄を寒からしむかかる危険の地に依りながら往古より崩壊する事なく社殿は恰も磐石の上に建つるが如し而して洪水に当たりては社殿内自ら御神楽の音を発し水を治め給いしとそ 既に明治32年県下未曾有の洪水なりしが氏子とも一心に大神の加護を念じたれば殿内自ら御神楽音高く聞こゆるや忽ちにして水治まれりと語り伝う 大正元年夏襲来せる大暴風雨に吉野川氾濫し多数の犠牲者を出しこれが復旧作業として吉野川改修工事施工に当り沿岸に鎮座せられたる当社は現在の地に遷座し奉りしなり今に至るも霊験顕著なるに恐懼し参拝するもの絶ゆることなし。

昭和54年11月 社頭石碑

神社の説明に戻ります。

(長の国 祖神として祀られている)

阿波にはこのような場所がたくさん残されています。

ーー

和気清麻呂

経歴

備前国藤野郡(現在の岡山県和気町)出身。天平宝字8年(764年)に発生した藤原仲麻呂の乱では孝謙上皇側に参加したらしく、天平神護元年(765年)正月に乱での功労により勲六等の叙勲を受け、3月には藤野別真人から吉備藤野和気真人に改姓している。右兵衛少尉を経て、天平神護2年(766年)従五位下に叙爵し、近衛将監に任ぜられるとともに特別に封戸50戸を与えられた。

神護景雲3年(769年)7月頃に宇佐八幡宮の神官を兼ねていた大宰府の主神(かんづかさ)・中臣習宜阿曾麻呂が宇佐八幡神の神託として、称徳天皇が寵愛していた道鏡を皇位に就かせれば天下太平になる、と奏上する。道鏡はこれを聞いて喜ぶとともに自信を持ち(あるいは道鏡が習宜阿曾麻呂を唆して託宣させたともされる)、自らが皇位に就くことを望む[2][3]。

称徳天皇は神託を確認するため側近の尼僧・和気広虫(法均尼)を召そうとしたが、虚弱な法均では長旅は堪えられないため、代わりに弟の清麻呂を召して宇佐八幡宮へ赴き神託を確認するように勅した。清麻呂は出発にあたって、道鏡から吉報をもたらせば官位を上げる(大臣に任官するとも)旨をもちかけられたという。また、清麻呂に対する懐柔策として、

- 吉備藤野別真人清麻呂・広虫他1人(清麻呂の妻か)に輔治能真人

- 藤野郡大領外従八位上・吉備藤野別宿禰子麻呂・藤野郡人従八位下・吉備藤野別宿禰牛養ら11人に輔治能宿禰

- 藤野郡人・吉備石成別宿禰薗守ら9人に石成宿禰

- 元部民の藤野郡人・別部大原、邑久郡人・別部比古、藤野郡人・忍海部興志、御野郡人・物部麻呂、藤野郡人・財部黒士ら64人に石成別公

- 元奴婢頭の藤野郡人・母止理部奈波、赤坂郡人・家部大水、勝田郡人・家部国持ら6人、また備前国・美作国で母止理部・家部を氏とする奴婢に石野連

が賜姓されている[1]。一方で、道鏡の師である路豊永からは、道鏡が皇位に就くようなことがあれば、面目なくて臣下として天皇に仕えることなど到底できない、自分は殷の伯夷に倣って身を隠そうと思う旨を伝えられる。清麻呂はこの言葉を当然と思い、主君のために命令を果たす気持ちを固めて宇佐八幡宮に参宮する[2][3]。

清麻呂が宝物を奉り宣命を読もうとした時、神が禰宜の辛嶋勝与曽女(からしまのすぐりよそめ)に託宣し、宣命を聞くことを拒む。清麻呂は不審を抱き、改めて与曽女に宣命を聞くように願い出て、与曽女が再び神に顕現を願うと、身の丈3丈(約9m)の満月のような形をした大神が出現する。大神は再度宣命を聞くことを拒むが、清麻呂は与曽女とともに宇佐八幡宮大宮司に復した大神田麻呂による託宣[4][5]、「天の日継は必ず帝の氏を継がしめむ。無道の人(道鏡)は宜しく早く掃い除くべし」[6]を朝廷に持ち帰り、称徳天皇へ報告した。清麻呂の報告を聞いた道鏡は怒り、清麻呂を因幡員外介に左遷するが、さらに、別部 穢麻呂(わけべの きたなまろ)に改名させ、大隅国に配流した(宇佐八幡宮神託事件)[注釈 4]。道鏡は配流途中の清麻呂を追って暗殺を試みたが、急に雷雨が発生して辺りが暗くなり、殺害実行の前に急に勅使が派遣されて企みは失敗したともいう[2][3]。

神護景雲4年(770年)8月に称徳天皇が崩御して後ろ楯を無くした道鏡が失脚すると、9月に清麻呂は大隅国から呼び戻されて入京を許され、翌宝亀2年(771年)3月に従五位下に復位し、9月には播磨員外介に次いで豊前守に任ぜられて官界に復帰した。また、清麻呂の祖先の墓が郷里に営まれて大木が茂る林となっていたが、清麻呂の配流中に伐採されてしまっていた。清麻呂が帰京してこの事情を上表したところ、祖先4名と清麻呂を美作備前両国の国造とする旨の詔が出された[3]。両国の国造として以下の事績がある。

- 延暦7年(788年)備前国和気郡のうち吉井川の西側の人民から、この人民の居住地と藤野郷にある同郡の役所の間に大きな吉井川があるため、雨で増水が発生するたびに公務が果たせなくなるとの訴えがあった。そこで清麻呂は河の西側を磐梨郡として独立させて新たな役所を設置すること、水難を避けるとともに人民の負担に不公平がないよう和気郡藤野郷にある駅家を川の西側に移転させ(のちの珂磨駅家か)ることを言上し、許されている[7]。

- 延暦18年(800年)備前国にあった私墾田100町について、清麻呂の遺志を継いで子息の広世が賑給田として寄進した。

天応元年(781年)桓武天皇が即位すると、一挙に四階昇進して従四位下に叙せられる。清麻呂は庶務に熟達して過去事例に通暁していたことから[3]、桓武朝において実務官僚として重用されて高官に昇る。延暦2年(783年)摂津大夫に任ぜられ、延暦3年(784年)従四位上に昇叙されるが、摂津大夫として以下の事績がある。

- 延暦4年(785年)神崎川と淀川を直結させる工事を行い大阪湾から長岡京方面への物流路を確保した。

- 延暦7年(788年)のべ23万人を投じて上町台地を開削して大和川を直接大阪湾に流して、水害を防ごうと工事を行ったが費用がかさんで失敗している(堀越神社前の谷町筋がくぼんでいるところと、大阪市天王寺区の茶臼山にある河底池はその名残りとされ、「和気橋」という名の橋がある)。

清麻呂は摂津大夫を務める傍ら、民部大輔次いで民部卿を務め、民部大輔・菅野真道とともに民政の刷新を行うとともに、『民部省例』20巻を編纂した。延暦7年(788年)には中宮大夫に任ぜられて皇太夫人・高野新笠にも仕え、その命令を受けて新笠の出身氏族和氏の系譜を編纂し『和氏譜』として撰上し、桓武天皇に賞賛されている。さらには、延暦3年(784年)の遷都後10年経過しても未だ完成を見なかった長岡京に見切りを付けて、山背国葛野郡宇太村を選んで平安京への遷都を進言するとともに、延暦12年(793年)には造宮大夫に任ぜられ、自身も建都事業に尽力した。この間の延暦9年(790年)正四位下、延暦15年(796年)には従三位に叙せられ、ついに公卿の地位に昇っている。

延暦18年(799年)2月21日薨去。享年67。最終官位は従三位行民部卿兼造宮大夫美作備前国造。即日正三位の位階を贈られた。

後世

江戸時代末の嘉永4年(1851年)3月15日に孝明天皇は和気清麻呂の功績を讃えて神階正一位と護王大明神の神号を贈った。明治7年(1874年)神護寺の境内にあった清麻呂を祀った廟は護王神社と改称され別格官幣社に列し、明治19年(1886年)明治天皇の勅命により、神護寺境内から京都御所蛤御門前に遷座した。また、明治31年(1898年)3月18日には、薨後1100年を記念して、贈正三位から位階を進め、贈正一位とした[8][9]。

また、出身地の岡山県和気町には、和気氏一族の氏神である和気神社があり、和気清麻呂・和気広虫が祀られている。ゆかりの寺として実成寺もある。配流先とされる鹿児島県霧島市にも和気神社がある。

清麻呂は楠木正成などとならぶ勤皇の忠臣と見なされることもあり、戦前には十円紙幣に肖像(想像図、キヨソーネの描いた木戸孝允の肖像画を修正したもの)が印刷された。日本銀行券の歴代の十円紙幣のうち、兌換銀券の旧券と戦後のA号券を除く6券種に採用されている。東京都千代田区大手町の大手濠緑地や、岡山県和気町の和気神社境内など、各地に銅像がある。

伝説

ある時清麻呂は脚が不自由になって起立できなくなってしまったが、八幡神に拝礼しようとして輿に乗って出発した。豊前国宇佐郡楉田村(現在の大分県宇佐市和気近辺か)に至ると、300頭の野猪が現れて道を挟んで列をなし10里ばかり前駈して山中に走り去った。これを見て人々は不思議なことだと思った。神社に参拝すると清麻呂はすぐに立って歩けるようになった。宇佐八幡宮の神封から綿8万余屯を与えるとの神託を受けて、清麻呂は宮司以下豊前国中の百姓にこれを分け与えた。往路は輿に乗って出発したが、帰路は馬を駆って帰還した。これを見て驚かない者はなかったという[3]。

官歴

『続日本紀』による。

- 時期不詳:磐梨別公から藤野別真人に改姓

- 時期不詳:従六位上。右兵衛少尉

- 天平神護元年(765年) 正月7日:勲六等。3月13日:藤野別真人から吉備藤野和気真人に改姓

- 時期不詳:正六位上

- 天平神護2年(766年) 11月5日:従五位下

- 時期不詳:近衛将監。封戸50戸

- 神護景雲3年(769年) 5月28日:吉備藤野和気真人から輔治能真人に改姓。8月19日:因幡員外介。9月25日:流罪(大隅国)。9月:輔治能真人清麻呂から別部穢麻呂に改姓改名

- 神護景雲4年(770年) 9月6日:徴詣京師

- 宝亀2年(771年) 3月:別部から和気公に改姓[10]。3月29日:従五位下(復本位)。9月:公姓から宿禰姓に改姓[10]。9月16日:播磨員外介。日付不詳:豊前守[6]

- 宝亀5年(774年) 9月28日:宿禰姓から朝臣姓に改姓

- 天応元年(781年) 11月18日:従四位下(越階)

- 延暦2年(783年) 3月12日:摂津大夫

- 延暦3年(784年) 12月2日:従四位上

- 延暦5年(786年) 8月8日:民部大輔。9月29日:摂津国班田使長官

- 延暦7年(788年) 2月28日:中宮大夫(皇太夫人・高野新笠)、民部大輔摂津大夫如故

- 延暦9年(790年) 2月27日:正四位下

- 延暦12年(793年) 日付不詳:造宮大夫

- 時期不詳:民部卿

- 延暦15年(796年) 日付不詳:従三位[11]。9月20日:賜田山城国葛野郡公田20町

- 延暦18年(799年) 2月21日:薨去(従三位行民部卿兼造宮大夫美作備前国造)、贈正三位

- 明治31年(1898年)3月18日:贈正一位

系譜

脚注

注釈

- 読みはいわなしわけのきみ

- 藤野郡大領外従八位上藤野別公子麻呂

- 藤野郡人従八位下藤野別公牛養

- 現代の観点からは子供じみた嫌がらせのようにも思える改名だが、名前には言霊が宿ると考えられていたため、当時は十分意味のある処罰であった。

出典

- ^ a b c 和気郡史編纂委員会編『和氣郡史』(和気郡史刊行会、1981年)

- ^ a b c 『続日本紀』神護景雲3年9月25日条

- ^ a b c d e f g h 『日本後紀』延暦18年2月21日条

- 國學院大學日本文化研究所『神道事典』P326~327八幡信仰

- 中野幡能『道教天位託宣』

- ^ a b 『八幡宇佐御託宣集』

- 『続日本紀』延暦7年6月7日条

- 『官報』第4411号「叙任及辞令」1898年3月19日。

- 贈正三位和気朝臣清麿特旨ヲ以テ位階被追陞ノ件(ref.A10110595200) Archived 2014年5月8日, at the Wayback Machine.、叙位裁可書・明治三十一年・叙位巻一、国立公文書館アジア歴史資料センター。

- ^ a b 宝賀[1986: 606]

- 『公卿補任』

- 「和気氏系図」『続群書類従』巻第171所収

- 『続日本後紀』承和13年9月27日条

- 『日本後紀』天長元年9月27日条

参考文献

- 平野邦雄『和気清麻呂』吉川弘文館〈人物叢書〉、1986年 ISBN 978-4642050302

- 宇治谷孟『続日本紀 (中)』講談社〈講談社学術文庫〉、1992年 ISBN 978-4061590311

- 宇治谷孟『続日本紀 (下)』講談社〈講談社学術文庫〉、1995年 ISBN 978-4061590328

- 森田悌『日本後紀 (上)』講談社〈講談社学術文庫〉、2006年 ISBN 978-4061597877

- 宝賀寿男『古代氏族系譜集成』古代氏族研究会、1986年

関連項目

外部リンク

- 葛原八幡神社 和気清麻呂公の御事蹟に由来

- 和気清麻呂(おかやま人物往来) - 岡山県立図書館

- [1] 無料公開マンガふるさとの偉人「和気清麻呂・広虫」 発行 岡山県和気町 和気清麻呂公顕彰事業審査委員会 2022年3月

- ウィキメディア・コモンズには、和気清麻呂に関するカテゴリがあります。

ー

宇佐神宮 大分県

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%A5%9E%E5%AE%AE

崇峻天皇年間(588年? - 592年?)に鷹居社(たかいしゃ)が建てられた[注 2]。

飛鳥時代

大化6年(650年)前後、須佐之男命(大国主命・天穂日命)らが開拓したとする出雲国に八幡宮の建立を勧請した(松崎八幡宮、須佐神社)[4]。

奈良時代

社殿は、宇佐亀山に神亀2年(725年)に一之殿が造営された。以後、天平元年(729年)に二之殿、弘仁14年(823年)に三之殿が造営されて現在の形式の本殿が完成したと伝えられている。

天平12年(740年)の藤原広嗣の乱の際には、官軍の大将軍の大野東人が決戦前に戦勝を祈願した。また、天平15年(743年)の東大寺造営の際に宮司等が託宣を携えて上京し、造営を支援したことから中央との結びつきを強めた。

神護景雲3年(769年)の宇佐八幡宮託宣事件(道鏡事件)では皇位の継承まで関与するなど、伊勢神宮に次ぐほどの皇室の宗廟として崇拝の対象となり繁栄し、信仰を集めた。

ー

0 件のコメント:

コメントを投稿