書名:魏志倭人伝の謎を解く 三国志から見る邪馬台国 著者名:渡邉義浩 発行:中央公論新社

2 邪馬台国論争 論争の始まり

邪馬台国の所在をめぐる論争は、長い歴史を持つ。舎人親王らがまとめた『日本書紀』は、神功摂政三十九年、四十年、四十三年の各条に、倭人伝を引用し、神功皇后と卑弥呼を同一人物とし、邪馬台国を畿内大和と考えている。ただし、これらの引用は、『日本書紀』編纂当時のものであるという説と、後世の注記であるという説とが並立している。前者であれば、邪馬台国論争は、実に奈良時代にまで遡ることになる。

江戸時代には、邪馬台国の研究に先鞭をつけた松下見林の『異称日本伝』(元禄六〔一六九三〕年)が、『日本書紀』の考えに従って、「邪馬台」を「やまと」と読み、卑弥呼を神功皇后であるとした。それを継承する形で、邪馬台国の本格的な研究を始めた者が、新井白石である。白石は、「魏志は実録」と述べるように、倭人伝に全幅の信頼を寄せる。『古史通或問』(正徳六〔一七一六〕年)では、邪馬台国を大和とし、卑弥呼を神功皇后とする『日本書紀』を継承して、倭人伝に見える対馬国以下を当時の地名に比定した。ところが、のちに著した『外国之事調書』(享保七〔一七二二〕年)では、邪馬台国を筑後国山門郡であるとの自説を展開し、現在まで続く、邪馬台国九州説と大和説の嚆矢となったのである。

一方、本居宣長は、『馭戎慨言』(安永七〔一七七八〕年)のなかで、曹魏への使者は、「熊襲などのたぐひなりしもの」が、神功皇后と偽って私的に派遣したものである、とする。そして、投馬国から邪馬台国まで「水行十日、陸行一

ところが新井白石は、やがて『外国之事調書』において邪馬台国を筑後国山門郡(福岡県山門郡)に比定するようになり、邪馬台国九州説の中ではもっとも有力な邪馬台国山門郡説 ...

しかしもう一つの「外国之事調書』では福岡県の山門郡(現在のみやま市や柳川市あたり)であるとして、先の邪馬台国比定地を覆(くつがえ)した。白石の没後に生まれた ...

しかしのちに「外国之事調書」で筑後国山門郡説を説いた。以降、江戸時代から現在まで学界の主流は「畿内説」(内藤湖南ら)と「九州説」(白鳥庫吉ら)の二説に ...

新井白石「外国之事調書」邪馬台国を筑後国山門郡に比定; 本居宣長「偽僣説」卑弥呼は、神功皇后の名を騙った九州の女酋長; 白鳥庫吉(東京帝国大学)

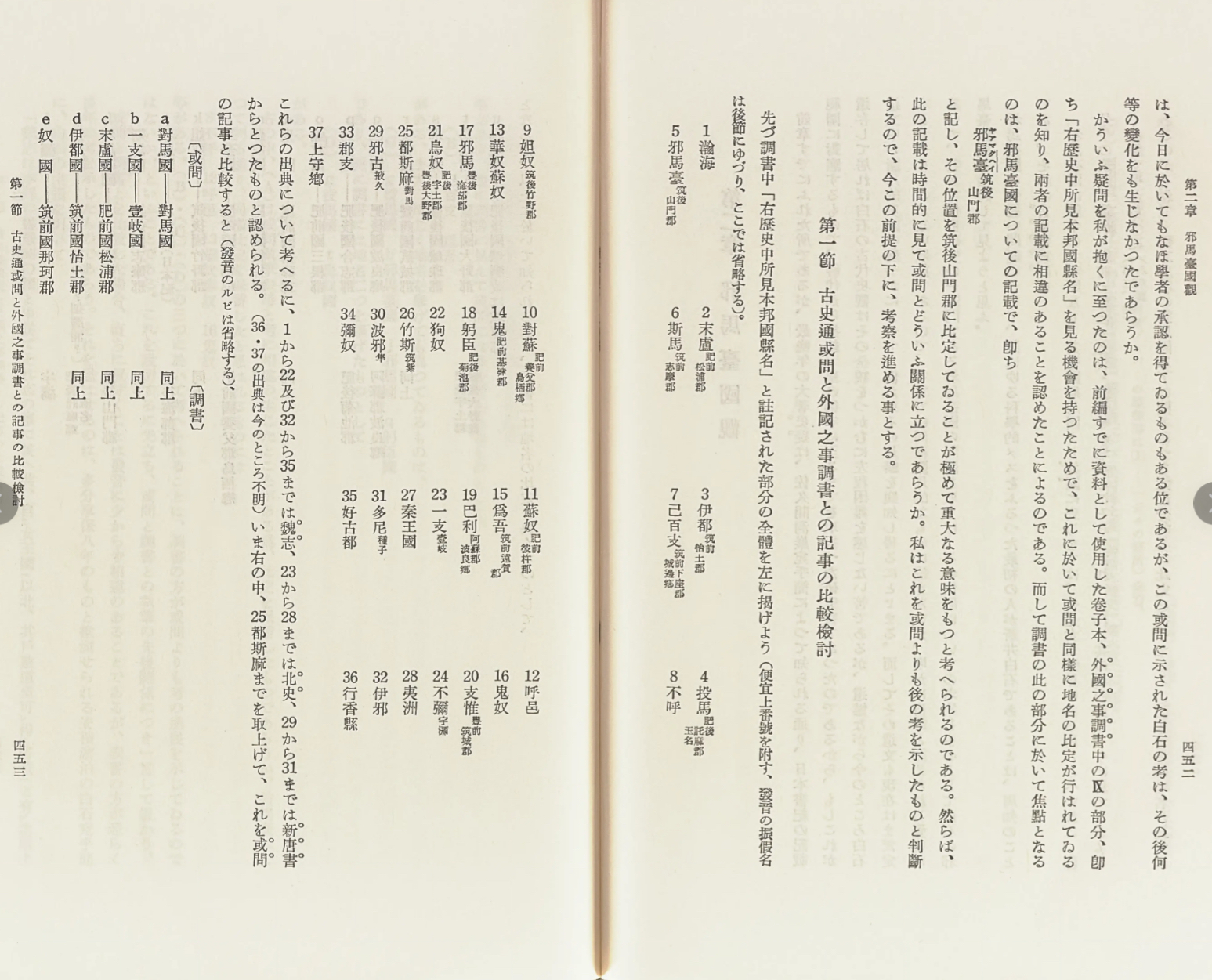

右歴史中所見本邦国県名 新井白石

「外国之事調書」IXについて

https://dl.ndl.go.jp/pid/12223441/1/207

新井白石の洋学と海外知識

書誌情報

:

著者

宮崎道生 著

出版者

吉川弘文館

出版年月日

1973

。。。。。。

以下が重要。

「外国之事調書」関連

https://dl.ndl.go.jp/pid/12256813/1/236?keyword=「外国之事調書」%E3%80%80山門

新井白石の研究 増訂版

書誌情報

:

著者

宮崎道生 著

出版者

吉川弘文館

出版年月日

1984.6

https://dl.ndl.go.jp/pid/12256813/1/236

0 件のコメント:

コメントを投稿