老舗呉服店が再現した蔦重の「耕書堂」で、今に息づく江戸の文化に触れる

大河ドラマ『べらぼう』の放送開始から1か月半が経ちました。前回の記事では吉原周辺の蔦重ゆかりの地をめぐりましたが、今回は蔦重が日本橋の通油町に構えた「耕書堂」の跡地を訪ねました。

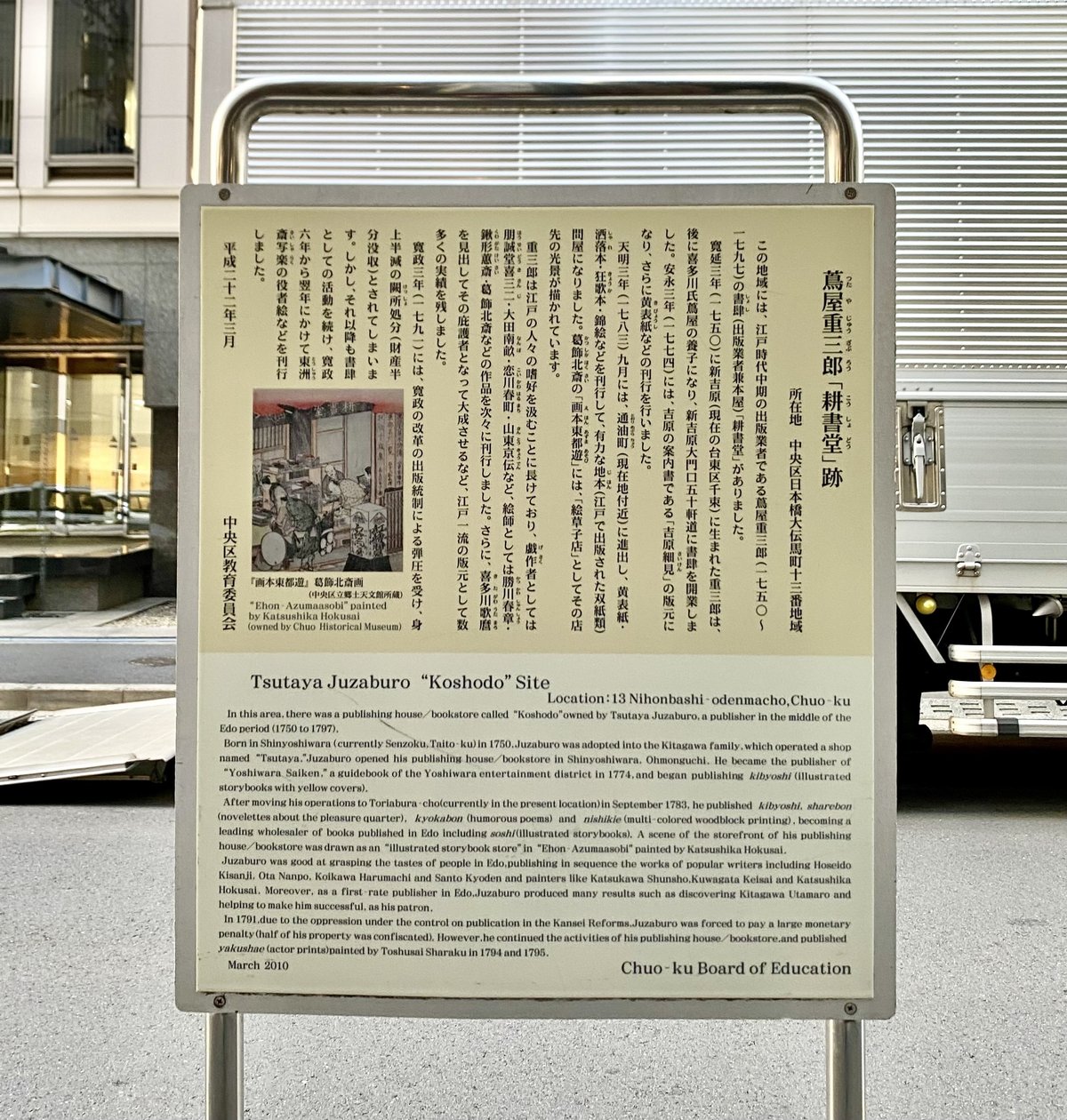

馬喰横山駅のA2出口から神田方面に歩いて4分のところに、蔦屋重三郎が日本橋通油町に開いた「耕書堂」の跡があります。とはいえ、跡地であることを示すのは、歩道にぽつんと立てられたこちらの看板のみ。

通行の妨げにならないよう周囲に気を付けながら撮影していると、杖をついたご高齢の男性から通りすがりに声を掛けられました。

「あんた、この先にある田源てお店で面白い展示をやってるからさ、よかったら行ってみなよ」

これからそこに向かう旨を伝えると、男性は満足そうに頷きながら去っていきました。

そう、じつは今回この場所を訪れた目的は、耕書堂を模した展示を行っている日本橋の老舗呉服店「イチマス田源」さんを訪ねることです。

イチマス田源は、耕書堂跡の看板がある旧日光街道を南西に進み大門通りで左折、そこから3つ目の交差点を右折した織物中央通りに店舗を構えています。創業は文化13(1816)年、200年余りの歴史を有する呉服店です。

さっそく店内に入って吹き抜けの階段を上がると、写楽の浮世絵とともに「蔦屋重三郎 耕書堂」と書かれた大きな行燈が出迎えてくれました。

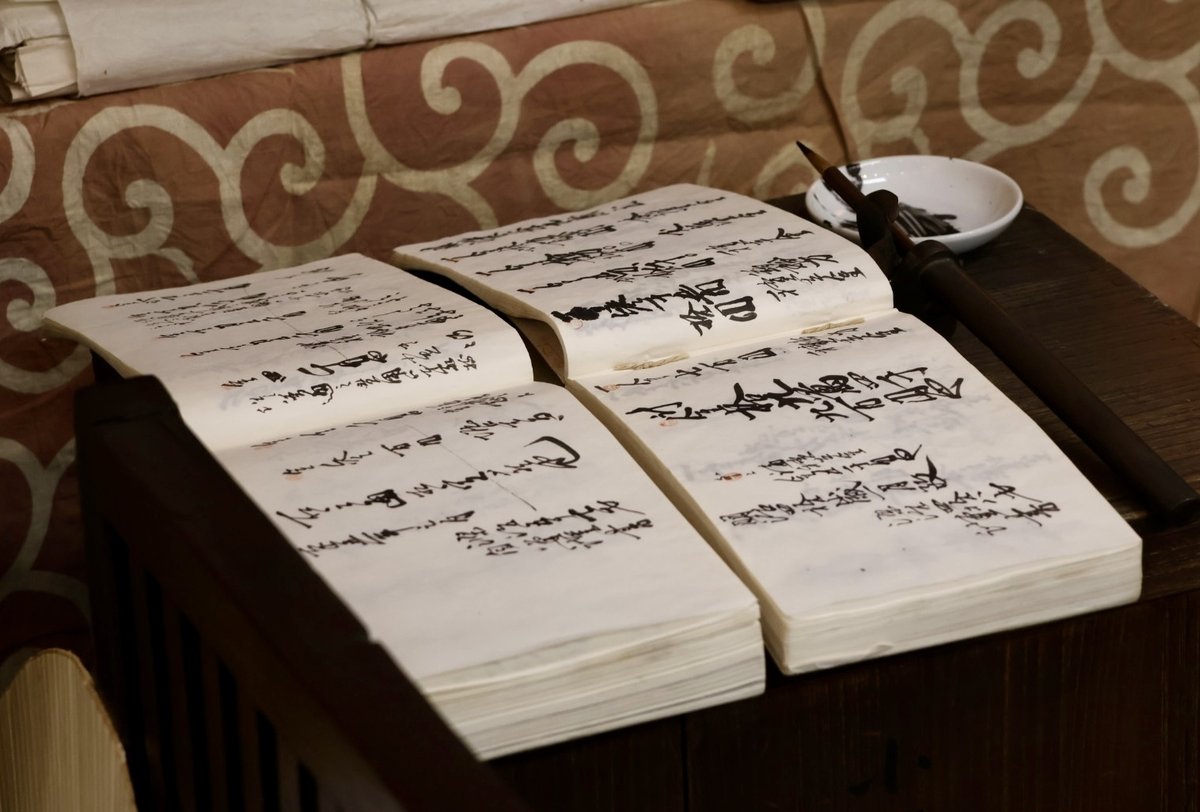

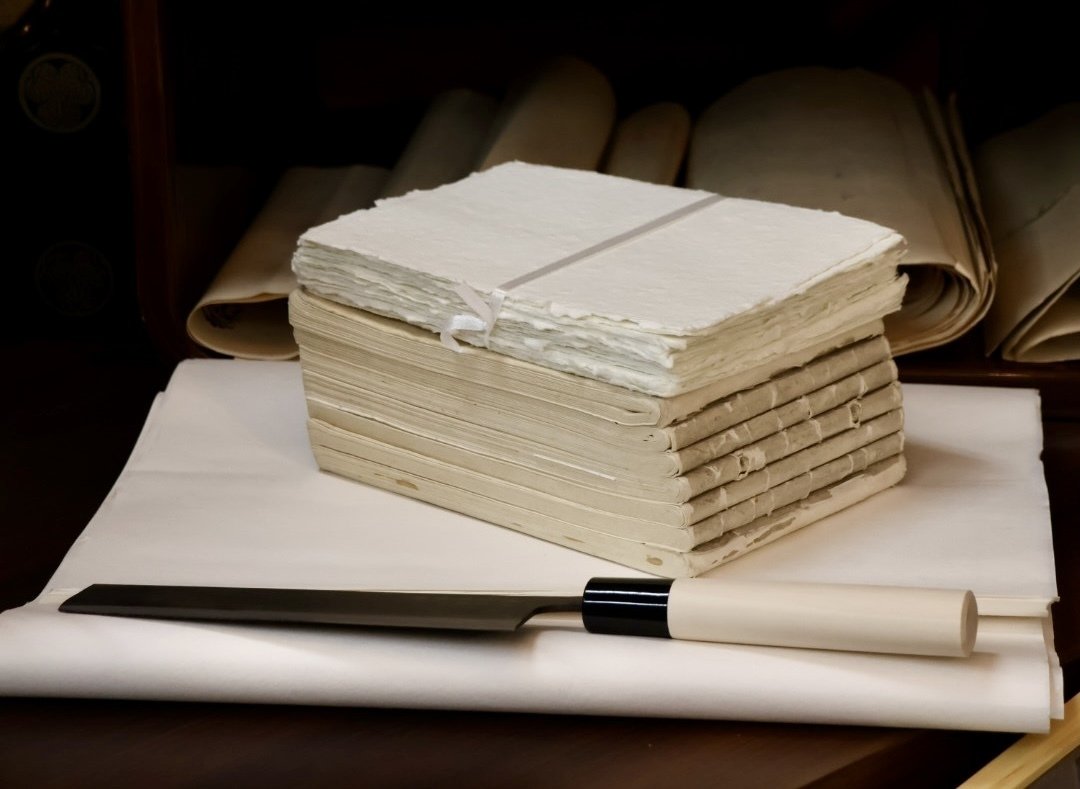

耕書堂の暖簾を掛けた2坪ほどの展示スペースには艶やかな浮世絵が所狭しと飾られ、文机には書きかけの帳簿とともに墨と筆が置かれています。あたかもついさっきまで蔦重がここにいて、いまはちょっと席を外してるだけといった風情を漂わせています。

この展示を仕掛けたのは、イチマス田源の七代目・田中源一郎さん。店長の長田直子さんによると、「日本橋の耕書堂跡にあるのは小さな看板だけ。社長はもともと日本橋を盛り上げたいという想いが強く、今回の大河ドラマを機に多くの人に日本橋を訪れてもらうため、耕書堂を再現した」と言います。

この展示の大きな特徴は、江戸時代に生まれた文化を受け継ぐ老舗の品々が集められていることです。壁に吊るされた浮世絵の台紙には、江戸時代に創業した日本橋の老舗「小津和紙」のものを使い、展示台には天正18(1590)年創業の日本橋の扇子専門店「伊場仙」の団扇が置かれています。伊場仙は初代・歌川豊国、歌川国芳、歌川広重など人気絵師の版元として、団扇に浮世絵を刷り込んで世の中に送り出した歴史を有しています。

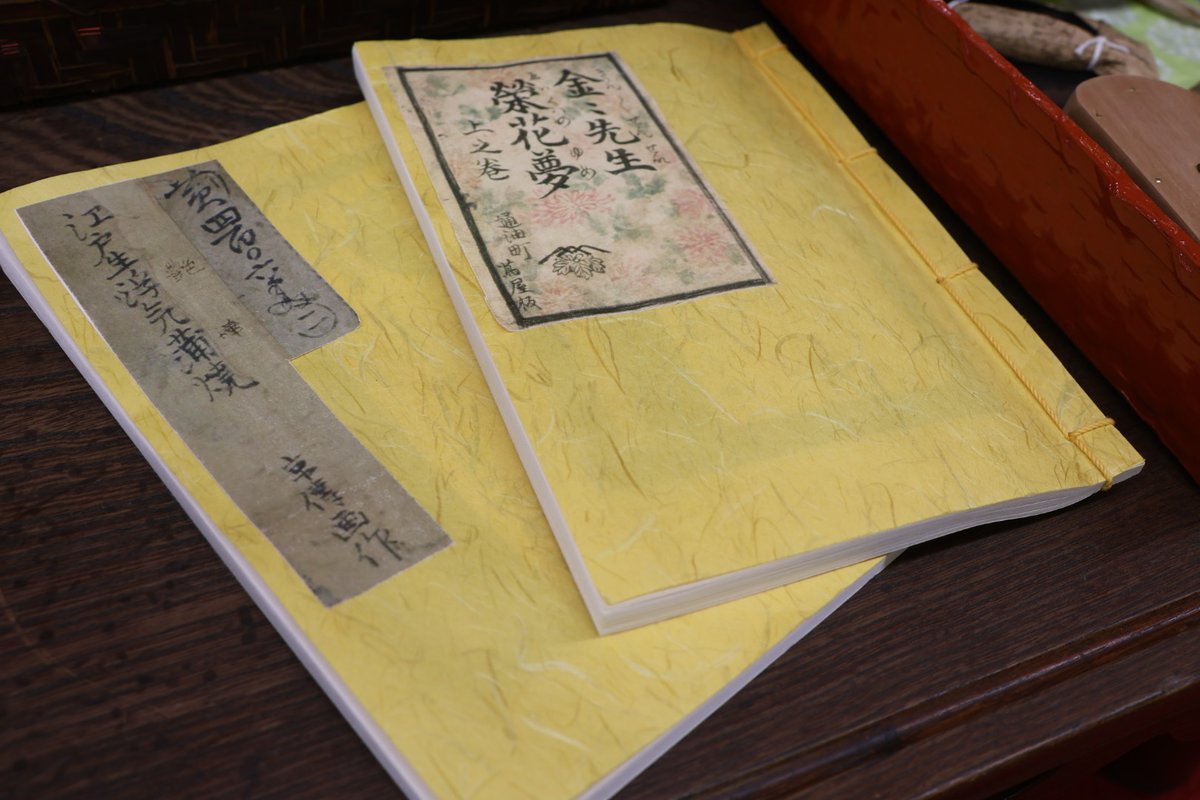

さらに、恋川春町の『金々先生栄花夢』など、当時一世を風靡した黄表紙(の現代語訳版)も手に取って読むことができます。手のひらサイズの豆本は日本で唯一の手刷木版本を刊行する出版社「芸艸堂」のもの。

また、蔦屋の版元印が揮毫された朱色のつづらは、文久年間(1861-1864)創業の「岩井つづら店」に特注したもの。その中に収められている浮世絵の制作にも使われる刷毛は、享保3(1718)年に創業し、七代将軍家綱の時代に将軍家お抱えの刷毛師に任じられた「江戸屋」のもの。ともに、いまも日本橋に構える老舗です。

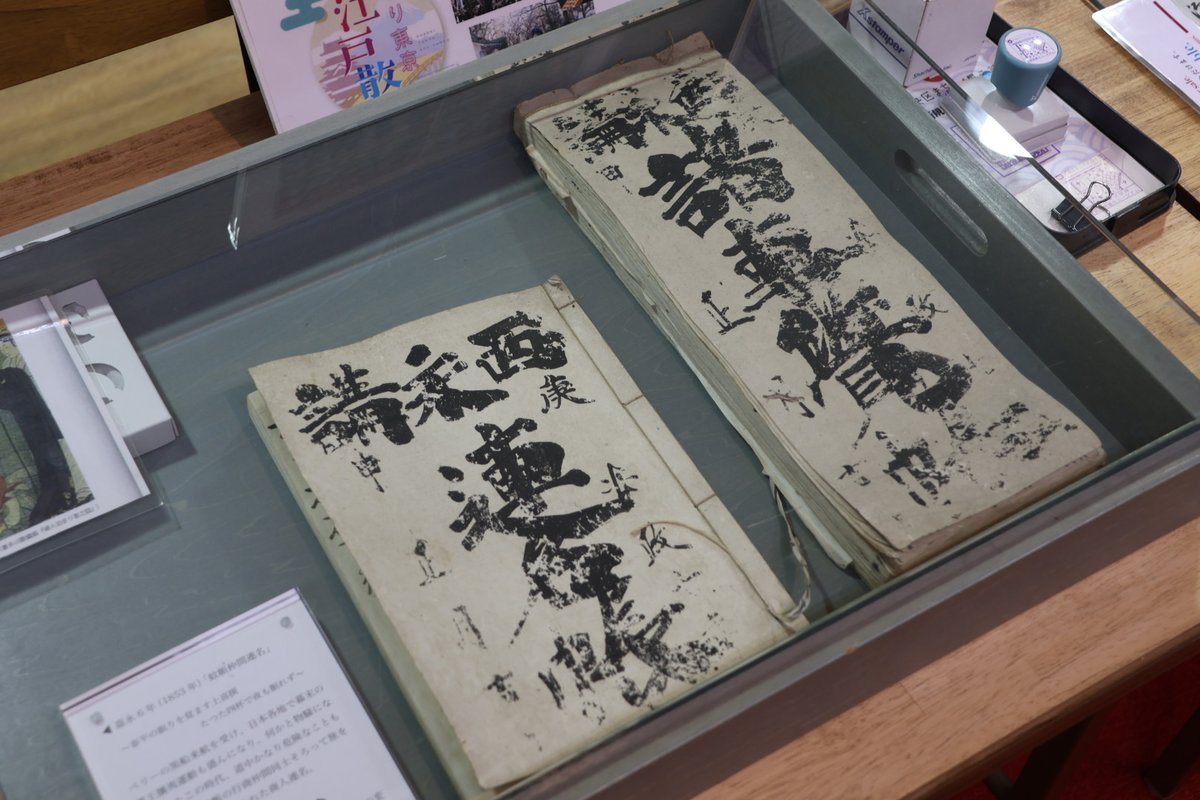

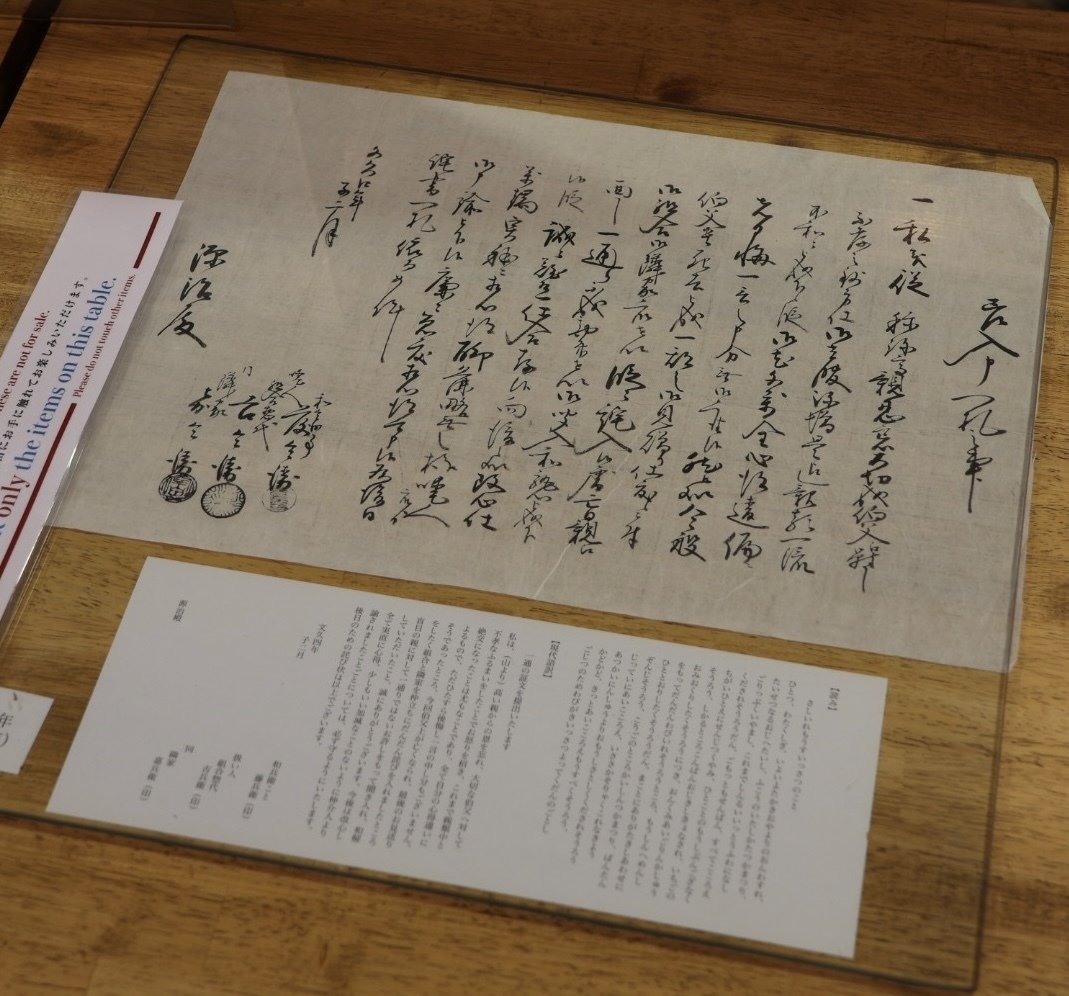

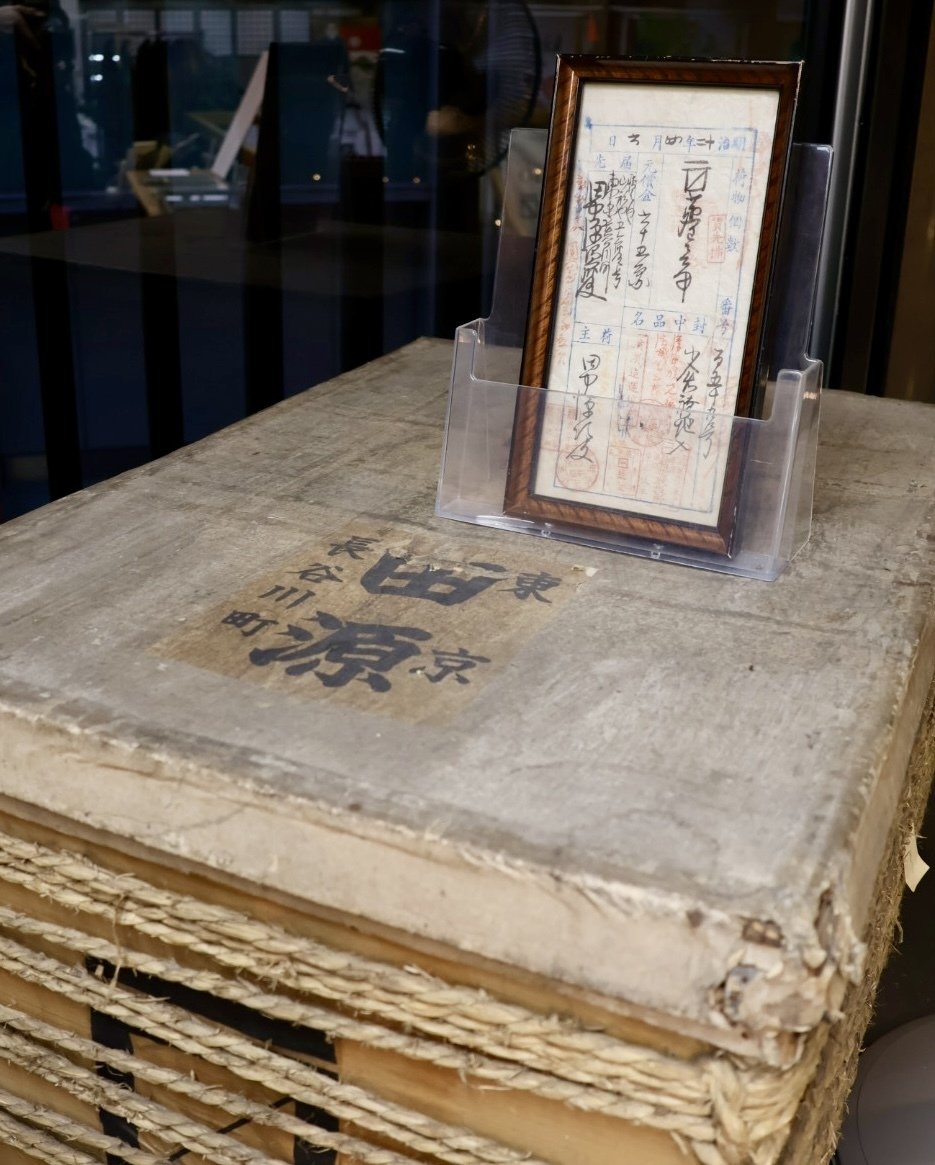

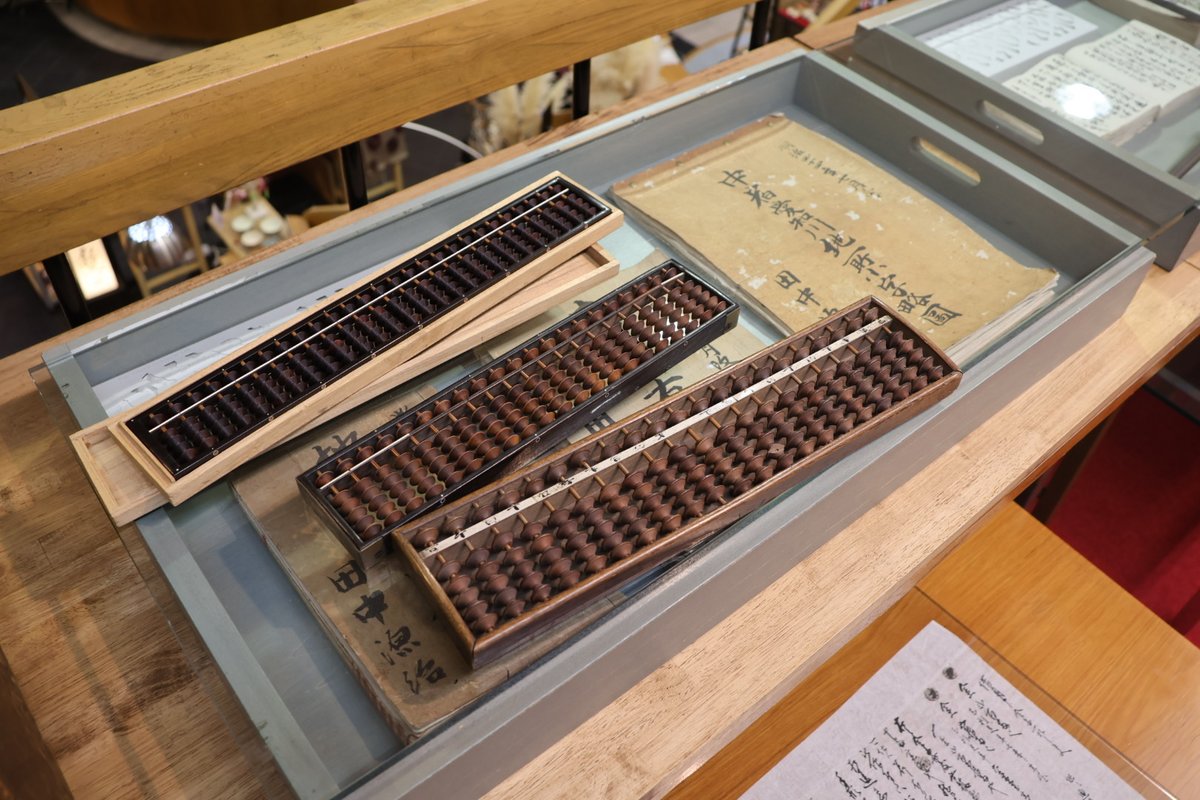

さらに、耕書堂を再現したコーナーの隣には、近江商人として滋賀国愛知川中宿で店を興し、その後、京都や江戸へと進出しながら商売の道を歩んできたイチマス田源の歴史が感じられる貴重な品々も展示されています。

イチマス田源の1階では、浮世絵や和柄をあしらった様々なグッズも販売されています。長田店長によると、手ぬぐいや靴下も人気とのこと。2階の展示を観たあとは、ぜひこちらでお土産をチェックしてみてください。

文・写真=飯尾佳央

イチマス田源・きものクリニック & 呉服問屋ミュージアム

東京都中央区日本橋堀留町2-3-8 田源ビル1F

公式サイト:https://ichimasutagen.shopinfo.jp

▼関連記事

▼関連書籍

0 件のコメント:

コメントを投稿