旅 865 大山神社(徳島県海部郡海陽町塩深字尾鼻)

2016年 10月23日大山神社(徳島県海部郡海陽町塩深字尾鼻)

場所がよく分からず通り過ぎてしまった。山の中で、人と出会うこともなく訊くわけにもいかない。幸い軽トラックが通ったので、その人に訊いて分かった。

大山神社は脚咋別の始祖である鷲住王命を祀る旧村社であり、宍喰町最古の神社だという。

かなり山の中だが、東北地方のように『熊に注意!』などの警告板がないので、安心して登った。

鷲のようだが神紋だろうか? 神紋ならば鷲住王を祀るのに相応しい紋である。

本殿の左右に境内社があった。向かって右は「御崎神社」であるが、左はよく分からない。「裏神さん」と呼ばれているようだ。

当社には大正元年に御崎神社と山王神社が合祀されているので、左のものは山王神社かもしれない。

御崎神社の祭神(猿田彦?)は分からないが、山王神社の祭神は大山咋神であろう。

大山神社の祭神は鷲住王命であるが、鷲住王は脚咋別の始祖とされる。大山咋神にも脚咋別にも「咋」の字がつかわれていることが気になる。社名も大山神社なので、大山咋命 = 鷲住王命ということはないのだろうか。 鷲住王は、履中天皇の后妃の兄といわれる。

履中紀に、「六年二月癸丑朔、喚鯽魚磯別王之女、太姫郎姫、高鶴郎姫、納於後宮、並爲嬪」とある。

つまり、鯽魚磯別王(ふなしわけのおおきみ)の娘の太姫郎姫(ふとひめのいらつめ)と高鶴郎姫(たかつるのいらつめ)を後宮に入れて、嬪としたということだ。この二人の嬪は鷲住王の妹であったようだ。

更にその後には、「於是二嬪恒欺之曰、悲哉吾兄王何處去耶、天皇聞其欺而問之曰、汝何欺息也、對曰、妾兄鷲住王、為人強力軽捷、由是獨馳越八尋屋、而遊行既経多日不得面言、故欺耳、天皇悦其強力、以喚之不参来、亦重使而召猶不参来、恒居住吉邑、自是以後廃不求、是讃岐国造、阿波国脚咋別、凡二族之始祖也」 とある。

鷲住王は、讃岐と阿波の海部の祖であり、相撲の神ともいわれる力持ちの自由人であったようだ。

鷲住王が「恒に住吉邑に居り」とあるが、履中天皇は鷲住王を召したが行方が分からず、召すのを諦めたとある。行動的で、讃岐、阿波、土佐方面の海部の村々で活躍している。

鷲住王の父の鯽魚磯別王(ふなしわけのおおきみ)とは、どんな人であろ。

景行天皇と五十河媛の間の子、神櫛皇子が讃岐國造の始祖なり、その孫の須売保礼命の子が鯽魚磯別王とされる。

系譜では、

景行天皇 ─ 神櫛別命(神櫛王) ─ 千摩大別礼命 ─ 〔讃岐国造〕須売保礼命 ─ 鯽魚磯別王 ─ 鷲住王 ─ 田虫別乃君 ─ 吉美別乃君 ─ 油良主乃乃君

となるようだ。

大山神社の祭神は鷲住王なのだから、妹たちも祀られていてもおかしくない。

御崎神社は后神社(きさきじんじゃ)だったのではないだろうか。だとすれば、御崎神社の祭神は太姫郎姫と高鶴郎姫ということになる。

履中天皇は第17代天皇で、『古事記』には「壬申年正月三日」に64歳で崩ずとの記事が見え、これが正しければ、在位期間が427年から432年となり、生年が逆算して369年という事になるが、定かではないとされる。

仁徳天皇の第一皇子で、母は葛城襲津彦の女・磐之媛(いわのひめ)とされる。

皇后は草香幡梭皇女(くさかのはたびのひめみこ、応神天皇の皇女)で、皇后との間に中磯皇女(なかしのひめみこ、中蒂姫命)がいる。中磯皇女は大草香皇子の妃となり、後に安康天皇(雄略天皇の兄)の皇后となる。

皇妃は葛城黒媛(葛城葦田宿禰の女、一説に羽田八代宿禰の女)で、皇妃との間に磐坂市辺押磐皇子(仁賢天皇・顕宗天皇の父)、御馬皇子、青海皇女がいる。

嬪として太姫郎姫、高鶴郎姫(いずれも鯽魚磯別王の女)がいるが、子は確認できなかった。

拝殿内に大山神社略記があったが、字が薄くなり判読しづらい部分があった。

『 明治百年記念 大山神社略記

御由緒

当神社は鷲住王命をまつり申し上げ、宍喰町の開拓の祖神をして古くから崇敬せられています。日本書紀によれば鷲住王は第12代景行天皇の曽孫に当たらせられ、履中天皇の皇妃の御兄であらせられます。

今を去る凡そ千五百有余年前宍喰地方に移住されて付近一帯をも開発統治したと伝えられています。以来その末流は長く戦国時代に至るまで王統連綿として相続き繁栄して殖産興業の途を開き町の基礎を築き立てたのです。

今の地に鎮座した起原年代等は ですが、氏子は祖神の鎮まります本山の森を尊称され御山と申しまつって社殿を造営、その神霊を鎮祭し宍喰の氏神と敬い祖先崇拝の誠をつくしてまいりました。現在の御本殿は明治12年6月に御造営のものです。

再建の記

当神社では昭和43年が恰度明治百年に当たるので、その記念事業として神社…………

大山神社宮司 多田 登 』

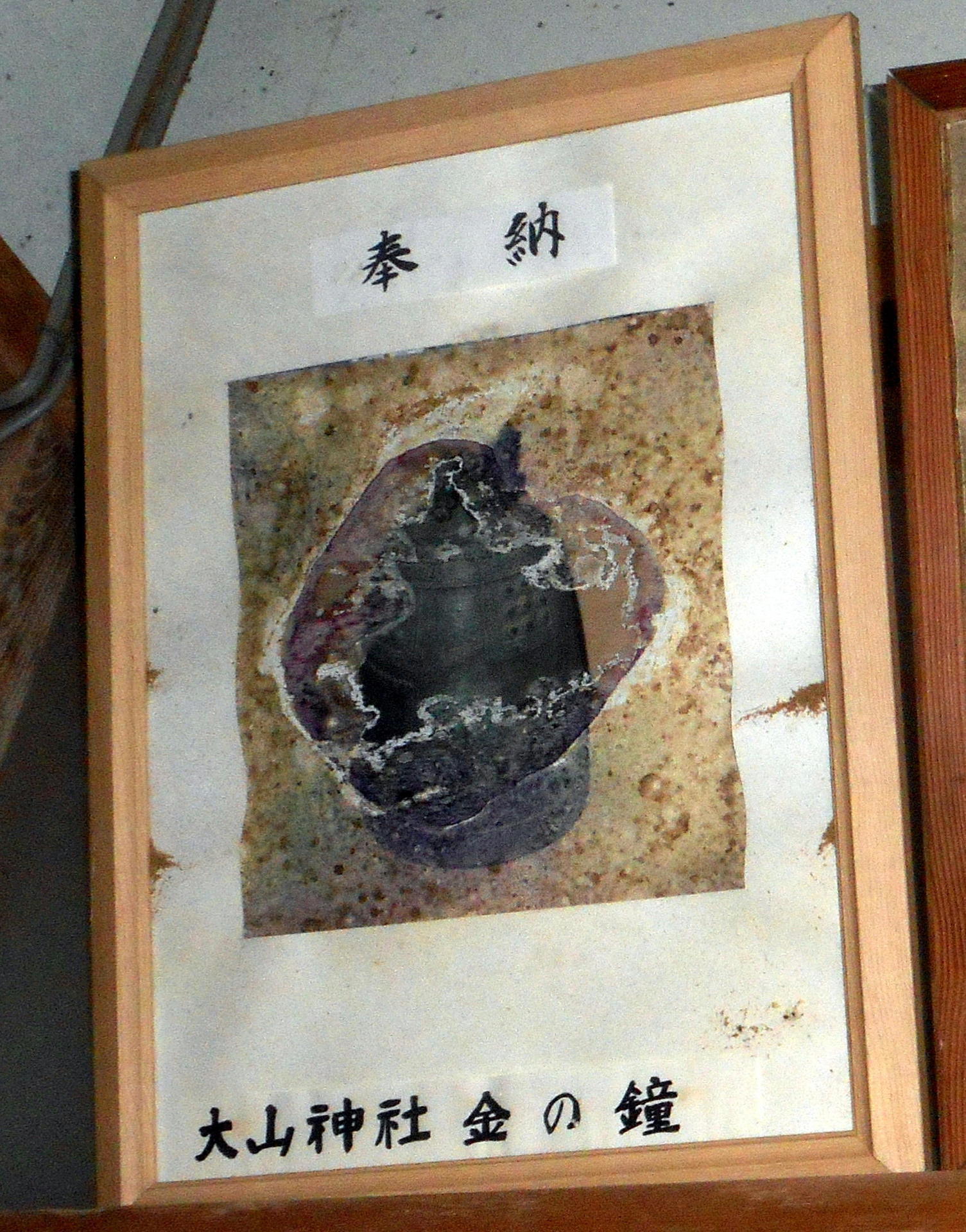

金の鐘の由緒が書かれていたが、一部判読しづらい部分があった。

『 金の鐘の由緒

金の鐘の銘文に「明昌七年丙辰四月日金鐘一を鋳■(鋳造か?)」とあり、明昌は金の国の年号で日本では後鳥羽天皇の建久7年(1196)のことである。八百年の昔 大陸で作られた金の鐘が、どうして山深い大山神社に祀られていたのだろうか。

その昔 倭寇といって多くの武士たちが隊を組んで海を渡り大陸沿岸で盛んに交易をした時代があった。海部の人々は航海術にすぐれているところから倭寇に加わり大陸からこの鐘を持ち帰って大山神社に奉納したものであると云われている。

これこそ海部民族の勇敢な民族性を物語る歴史的な遺物である。こうして金の鐘は宝物として神社に長く伝えられた。

天保9年(1838)13代藩主蜂須賀斉昌は権力をもってこれを召し上げ代償として雪洞一対と鰐口一個が与えられたと記録に残っている。その後、蜂須賀家財政逼迫の為明治31年頃家宝を売りに出した。この時、金の鐘も人手に渡り千葉県小倉武之助氏の所有となっていたが、後 博物館に寄贈された。現在は東京の上野国立博物館東洋館三階九十号室に保管展示されている。

昭和62年6月吉日 宍喰町文■(文責か?) 』

この朝鮮鐘は、倭寇として活躍した海部人の海外雄飛を物語る資料として貴重だとされる。

当社は、「阿波志」に、

『十二社権現と称す、宍喰は脚咋の転じたものである』 と記されている。

現在は拝殿と本殿だけしかないが、古くは山中に12の僧坊があり、大きな寺院形式を整えていたと云われる。

その大きな寺院を支えた財力は何であったのだろう。倭寇のもたらす財であったのだろうか。

厩舎には黒い馬の像があった。

神馬は神の乗り物であった。『延喜式』には、「雨を願うときには黒毛の馬を、晴れを願うときには白毛の馬をそれぞれ献納する」という記述がある。

当社は宍喰川の上流にある。祈雨の霊場でもあったのかもしれない。

宍喰川の上流にある大山神社(祭神・鷲住王)と、下流にある八坂神社(祭神・スサノオ)とはどう繋がるのであろう。

八坂神社は、もともと脚咋(あしくい)の始祖、鷲住王(わしずみおう)を氏ノ上の祖、氏神として祀っていたが、その後、氏ノ上の最も尊崇する素戔鳴尊を氏神とし崇めるようになったという。したがって大山神社と八坂神社は関係があることは確かである。

私は大山神社に合祀され山王神社のことが気になる。山王神社の総本社は延暦寺の鎮守である日吉大社である。勧請されたのは大山咋神であろう。

大山神社に合祀された山王神社は「裏神さん」と呼ばれているようだ。私は鷲住王が祀った神は大山咋神だったのではないかと考える。「大山神社」は当初は「大山咋神社」だったのではないだろうか。

私は大山咋神はスサノオの八王子の一人ではないかと考えている。日吉大社の東本宮の祭神は大山咋神で、その荒魂は八王子山頂の牛尾神社(旧称・八王子)に祀られている。この八王子山に祀られている神が、本来の山王であったようだ。

もし、大山咋神がスサノオの子であれば、脚咋族はスサノオ親子を祀っていたことになる。恐らくスサノオ親子は海人族も祀る神であったのだろう。スサノオは北九州と新羅を行き来した海峡を渡る神でもあったようだ。

当社の直前に訪れた八坂神社で、宍喰という地名にふれた。

『 宍喰(ししくい)は、脚咋(あしくい)の転訛とされる。脚咋の「脚」は元々「葦」のことで、葦(イネ化の植物)をつくって主食とした住民を脚咋と呼んだのだとされる。

履中天皇の時代に大和朝廷から鷲住王(わしずみおう)がこの地に遣わされ、宍喰川下流の平野部を利用した農耕が近隣地域に先立って発達したという。

時代とともに狩猟にまつわる宍(カン、しし、にく)が使われるようになり、鎌倉時代以降は宍喰と呼ばれるようになった。 』

スサノオが高天原を追放されて降った葦原中国(あしはらのなかつくに)とは、豊葦原中国(とよあしはらのなかつくに)とも云われ、葦が豊かに実った国だったのだろう。

葦(イネ化の植物)とは、「稗」をも指したのではないだろうか。

八坂神社の境内社に大歳神社があった。大歳神はスサノオの子で穀霊神でもある。

日吉大社の「日吉」はかつては「ひえ」と読んだが、戦後は「ひよし」を正式の読みとしている。

最澄が延暦寺を開くまでは、比叡山も日枝山だったとも言われる。

日吉大社から古くに勧請された神社は日枝神社(ひえじんじゃ)という社名が多い。私が結婚式を挙げた東京都千代田区永田町にある江戸三大祭の一つ山王祭で有名な日枝神社の主祭神も大山咋神である。

私はこの「ひえ」は、稗からきているのではないかと考えている。五穀といえば、『古事記』では、稲・麦・粟・大豆・小豆であり、『日本書紀』では、稲・麦・粟・稗・豆である。また、『日葡辞書』では、米・麦・粟・黍・稗である。

吉備国は、「黍」が語源であるとされる。そして阿波国は「粟」が語源とされる。阿波国は「粟」や「稗」が豊かに実る国であったのだろう。だから、上一宮大粟神社に大宜都比売命(別名・大粟比売命)が祀られているのであろう。

四国で八十八霊場を創始したのは空海である。

空海は讃岐国多度郡屏風浦(現:香川県善通寺市)で生まれ、父は郡司・佐伯直田公(さえきのあたいたぎみ)、母は阿刀大足の娘(あるいは妹)とされる。

最澄は比叡山の麓の近江国滋賀郡古市郷(現:滋賀県大津市坂本)一帯を統治する豪族の三津首百枝(みつのおびとももえ)を父として生まれた。

空海も最澄も渡来系氏族の出身で、共に遣唐使船で留学僧として唐に渡っている。真言宗を開いた空海も、天台宗を開いた最澄も、密教により大きく日本の神まつりに関わっている。神仏習合以来、スサノオもアマテラスも彼らの八王子も仏教の影響なしには存在できなかったことは確かなことである。

本居宣長は、『日本書紀』が正格の漢文体で書かれ漢文として必須の故事、出典を踏まえていることを"漢意(からごころ)"による潤色とみなし退け、『古事記』が同じく漢字(万葉仮名)で書かれているにもかかわらず古意を伝えているとして『古事記伝』を著した。

しかし、その宣長が信じた『古事記』(712年成立)の神話に登場する神々も既に官権の手で潤色捏造されていた可能性が高い。

倭国の神まつりは、日本が律令制中央集権国家を指向したころ成立した『古事記』よりも、何百年も前から行われていたことを忘れてはならない。そこで祀られた八百万の神々はもっと自由で、もっと素朴で荒々しく、もっと清く、もっと淫らで、時には鬼神ともなる尊崇され畏怖される神であったのだろう。そしてそれらの神々は常に身近にいた。

現在でもイスラム教は一日に5回お祈りするが、縄文時代や弥生時代の人々は一日の多くの時間を神への祈りに費やしていたのではないかという説もある。

現在の神社の神まつりから、古代の神まつりを探ることは難しいことではある。増して神離れが進み、祭も簡略化を余儀なくされ、少子高齢化で祭の古例や習俗・伝統を継承するのが難しくなっている現状では、益々本来の神まつりの復元は難しくなる。

氏子集団の弱体が神の弱体につながり、人の滅びが神の滅びに繋がる。この先、日本の神々はどうなっていくのだろうか。

絶滅危惧種を保護するように、滅びゆくものの欠片を集めて、せめてもの記録として残す必要があり、急務でもあるように感じる。それともそんなことは無意味なことなのだろうか。

因みに八坂神社(徳島県海部郡海陽町久保)の祇園祭は文化庁により「記録作成等の措置を講ずるべき無形の民俗文化財」に選択されている。

0 件のコメント:

コメントを投稿