【ブラタモリ特番 東海道五十七次の全ロケ地】帰ってきたタモリさん、京街道を歩く#263

とらべるじゃーな!

ブラタモリのレギュラー終了後の特番、東海道五十七次(京街道)編で、タモリさんが、久々にブラタモリに帰ってきます。このページでは、ブラタモリ東海道五十七次編の予定ロケ地(放送後には実際のロケ地)をご紹介します。

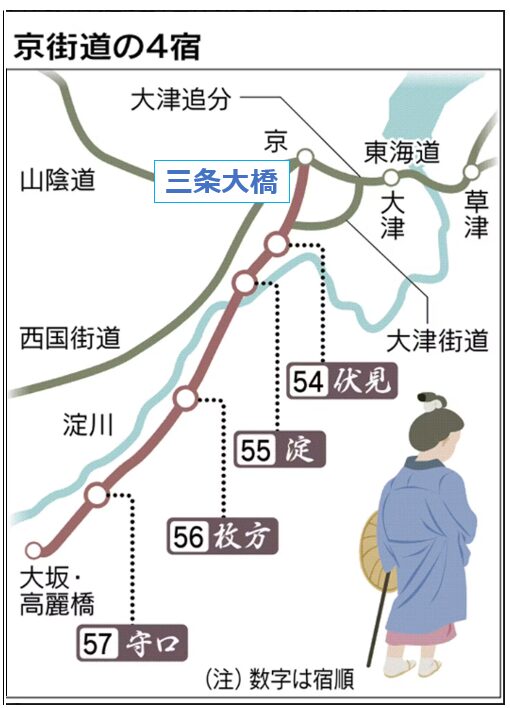

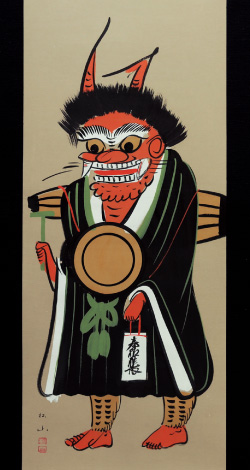

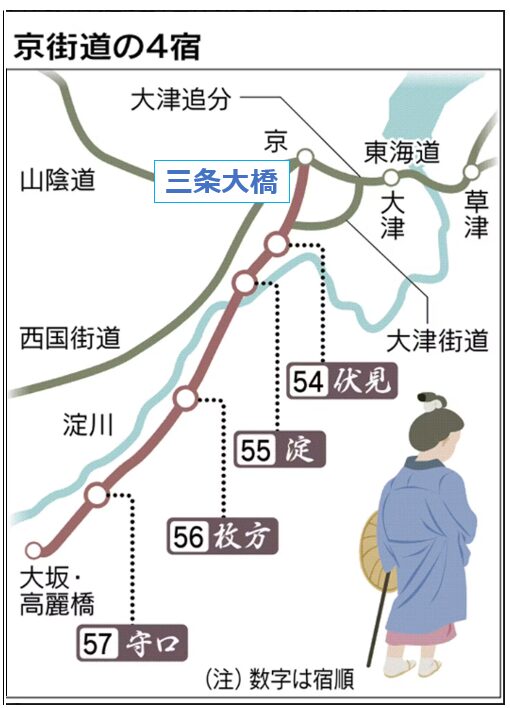

予想ルート(公式情報に基づく予想です)

・第1夜 三条大橋→(東海道を江戸方面へ戻る)→大津追分(髭茶屋追分)→(江戸からの短絡路とも言える大津街道回り)→伏見

・第2夜 淀宿→京都競馬場→淀城の痕跡→石清水八幡宮

・第3夜 枚方宿(枚方宿鍵屋資料館)→守口宿→大阪市内のある橋

東海道五十七次(京街道)とは?

ブラタモリ特番の行き先について、初回発表時には「京都から大阪へ街道を歩く」と伝えられました。

京都から大阪(大坂)への街道と言えば、複数あった京街道。

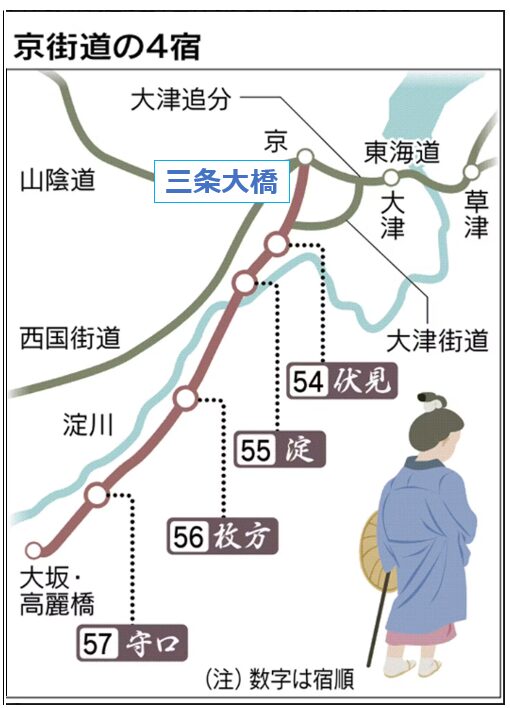

特に東海道五十三次(江戸・日本橋~京都・三条大橋)の延長として伏見、淀(よど)、枚方(ひらかた)、守口の四つの宿場が設けられた京街道(大坂街道とも)はよく知られています。

現在では、江戸から大坂までを総称し、「東海道五十七次」と呼ぶこともあります(江戸時代にもその認識はあったという説もあり)。京を通らない短絡路に大津街道(伏見街道)があります。

第一夜 京都・三条大橋から伏見へ

実際のルート 上の図で「京」と書かれた三条大橋→(東海道を江戸方面へ戻る)→大津追分(髭茶屋追分)→(江戸からの短絡路とも言える大津街道回り)→伏見

ブラタモリは、京都・三条大橋からスタート。東海道五三次の終点です。

欄干の緑の部分は、豊臣時代のもの。写真左は、秀吉時代の石の柱を保存したものです(スターバックスの目の前です)。

歌川広重の東海道五十三次の絵図には、三条大橋に「大尾」の文字を添えています。この橋は、東海道五十三次の終点だったのです。

しかし、今回のテーマは「東海道五十七次」。江戸を出て大坂をゴールとする考え方です。

旅のお題(三夜通しのテーマ)は、「東海道"五十七次"の旅~行けばわかるさ 徳川の思惑~」です。幕府が東海道の大坂延伸に取り組んだのは、大坂夏の陣の翌年の1616年とされています。短絡路の大津街道(伏見街道)も近い時期に敷かれたと思われます。

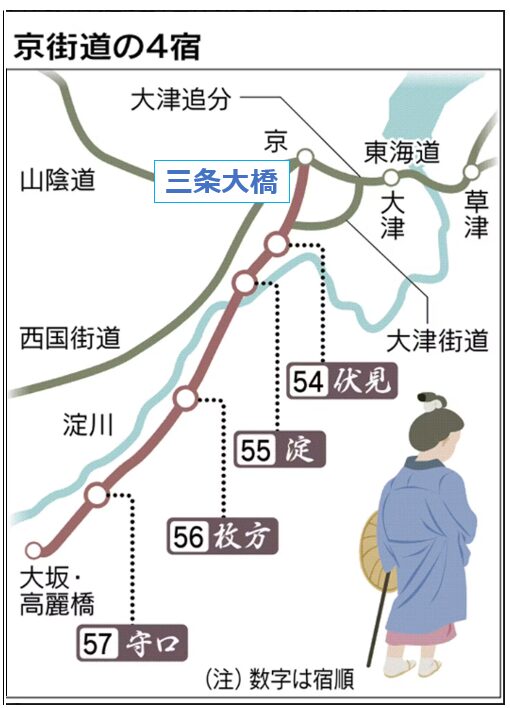

もうひとつの東海道との分岐点で江戸時代に大ヒットした街道土産とは?タモリ絵師に挑戦!カワイすぎる鬼の絵が完成!?

ブラタモリは、東海道を江戸方面に戻り、五十七次(京街道)への分かれ道、大津追分(髭茶屋追分)を訪ねます。タモリさん「いいな、この三差路」。

大津追分>>地図、京阪追分駅下車すぐ

「みぎハ(は)京みち」(東海道五十三次、京都方面)とあります。

左側面には「ひだりハふしミミち」とあり、伏見(五十七次、大坂方面)に至ることが記されています。

この分岐点で江戸時代に大ヒットした街道土産とは何だったのでしょうか? 江戸初期に、仏師(仏像を専門に作る者)や仏画師が移住してきた場所です。何か関連があるのでしょうか?

この場所は大津絵発祥の地。

現在でも、大津絵の職人さんが活躍しています(高橋松山さんが登場)。大津絵は、安価でしたが、版画ではなく肉筆。入門したての職人でも書けるように、複数の型があり、型を筆でなぞると、徐々に鬼の絵が完成してゆきます。

タモリさんは、型を筆でなぞる工程の一部と、手書きで行う、目入れを体験。職人さんが髪の毛を描くと完成です。大津絵の特徴は、鬼に猫のようなひげを生やすこと。これもタモリさんが担当しました。

東海道五十七次の京街道部分(大津追分~伏見~大坂)の特徴は、大坂から江戸へ向かうときに、京を通らないこと。西国の武士と天皇の結託を恐れた江戸幕府の意図がありました。

伏見は、伏見稲荷大社や、名水、酒造、伏見城で知られます。

ブラタモリは、伏見の京橋を訪ね、宿場の中心に移動します。絵図を見ると、五十四番目の宿場町である伏見宿は、超巨大であることが分かります。なぜこのように巨大な宿場町に発展したのでしょうか?

その秘密は、伏見を流れる宇治川にあります。

タモリさんは、十石船に乗船。

宇治川を船で運ぶと、豊臣秀吉の町づくりの痕跡を発見。伏見城(指月伏見城)の堀です。伏見城は、秀吉が築いた城でしたが、徳川家康が引き継いでいます。研究者によると、徳川家康はかなり長い間伏見に滞在していました。

ブラタモリ伏見編では、秀吉が伏見城(伏見桃山城)のふもとに作った直線的な道が紹介されています。

【ブラタモリ京都伏見・全ロケ地】タモリさんが伏見城と秀吉の痕跡を探る #37

ブラタモリは、御香宮神社を訪ねます。徳川家康のハンパない伏見愛がわかるとは、どういうことでしょうか?

御香宮神社>>地図

徳川頼房、徳川頼信が寄進した建造物があり、徳川家康の子息との深いつながりが分かります。これも、伏見の宿場町が栄えた理由です。

さて、誰もが知っているあの「和スイーツ」は京街道のおかげで広まったとは、どういうことでしょうか?

タモリさんは、8年前のブラタモリ伏見編でも訪ねた「総本家駿河屋 伏見本舗」(写真)の分家(油掛駿河屋)にあたる「伏見駿河屋 本店」を訪ねます。

伏見駿河屋 本店>>地図

ようかんの元の形が、蒸しようかん。一般に小麦粉などを使っており柔らかく、日持ちはしません。

こちらは、熱を加えて練る製法になり、さらに寒天を加えた練りようかん。日持ちするようになり、この分家を発端に、京街道(東海道五十七次)を通じて広まりました。

※当初の練りようかんは「紅」を使っており、現在は別の材料ですが、当時の色に近いものです。

ブラタモリ伏見編では、ようかんや伏見の町を詳しく紹介しています。

【ブラタモリ京都伏見・全ロケ地】タモリさんが伏見城と秀吉の痕跡を探る #37

第二夜 京都競馬場と石清水八幡宮へ

実際のルート 淀宿(淀駅周辺)→京都競馬場→淀城の痕跡→石清水八幡宮

ブラタモリは、京阪の淀駅を訪ねます。55番目の宿場町が淀宿です。伏見宿からは、わずか4キロの距離になります。なぜこんな近くに宿場を整備したのでしょうか?

ブラタモリは、淀駅前ローソン前に移動します。

向かいには京都競馬場が見えます。天皇賞春や菊花賞など、最高峰のレースが開催されます。

タモリさんは、競走馬のシャワーや芝コースを見学し、地下馬道を通り馬場のまん中に行くと、池がありました。実はコースの内側に池があることは、競馬ファンにはよく知られています。

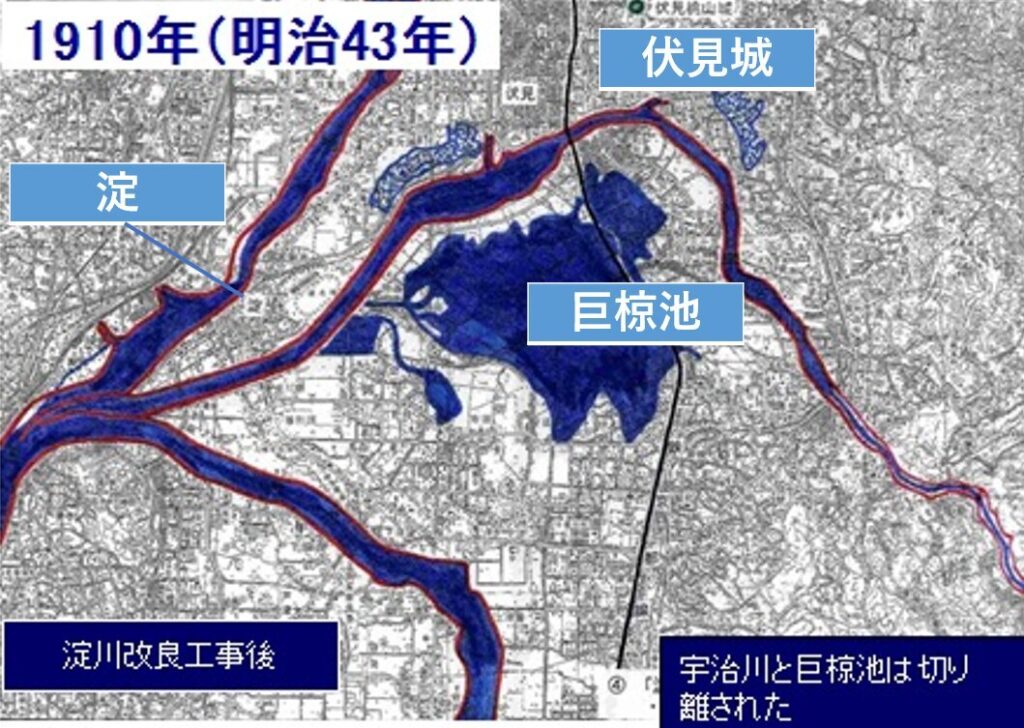

地形的に見ると、京都盆地のなかでは低い場所(水が「よど」む場所)にあたり、すぐそばを宇治川、北を桂川、南を木津川が西へ流れています。すぐ東には今は幻の巨椋(おぐら)池が広がっていました。

上は明治期の地図。巨椋池は昭和初期まで残存していました(引用 国土交通省)。

タモリさんは、3コーナーの淀の坂を見学します。なぜ、ほかの競馬場と異なり、3コーナーが微高地になっているのでしょうか?

地図を見ると、微高地の場所には、堤防があったようです。

川の堤防に乗るような形で、3コーナーが作られました。この堤防を作ったのは豊臣秀吉。しかし、淀宿は、なぜか堤防の外に作られています。なぜなのでしょうか?

ブラタモリは、淀駅近くの城跡を訪ねます。

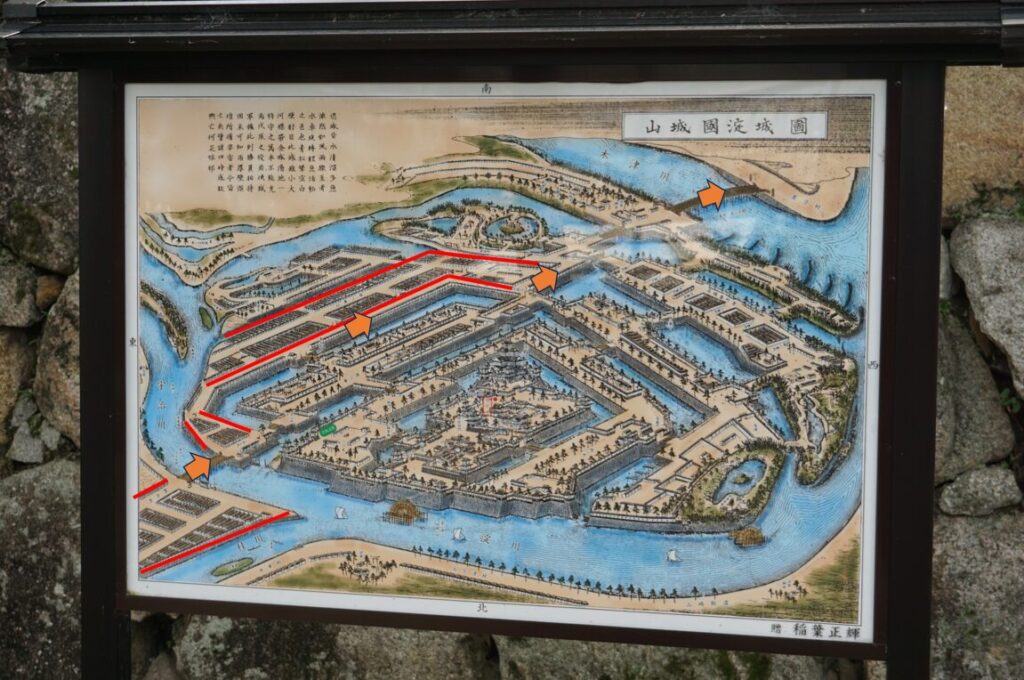

水に浮かぶ名城・淀城です。東海道は城のなかを通り(矢印)、宿場町は城内ともいえる場所(おおむね赤で囲った場所)にありました。

東海道を歩くと、おのずと水を制し、水に浮かぶ淀城が見え、徳川の治水技術や土木技術を知ることになるのです。

ケーブルカーで向かった石清水八幡宮では国宝も。徳川だけでなく織田信長・豊臣秀吉も重要視した理由は"地形"にあった!?

ブラタモリは、淀城からも見える、石清水八幡宮を目指します。

ケーブルカーに乗車。

タモリさんは、ケーブルカーのすれ違いを見学。

2016年に石清水八幡宮本社10棟が、国宝に指定されました(本殿、摂社武内社本殿、瑞籬弊殿及び舞殿、楼門、東門、西門、回廊(3棟)/附 棟札三枚)。

現在の本社は、徳川家光が建造。徳川の家紋も隠されています。

タモリさんは、奉納された釣灯籠を見学。豊臣秀吉の名があり、秀吉から奉納されたものだと分かります。このほか、高価な金の雨どいは、織田信長からの奉納。

男山展望台を訪ねます。

向かい側にも尾根が迫り、狭い場所を3つの川が流れます。ここは、京都への重要な関門だったのです。この関門のすぐ東に、淀城やそれと一体となった淀宿が設定されました。

西国の勢力が攻め入ってきた時の防波堤が、淀城だったのです。

第三夜 ついにゴールの大阪へ!

予想ルート 枚方宿(枚方宿鍵屋資料館)→守口宿→大阪市内のある橋(高麗橋or京橋?)

ブラタモリは枚方(ひらかた)宿を訪ねます。枚方橋の跡にまず立ち寄ります。

枚方駅近くの、東海道が折れる場所に立ち寄ります。

タモリさんは、枚方宿鍵屋資料館を訪ねます。江戸時代は宿屋を開いていました。

シャッターのように、上下に開く扉が特徴です。滑車と重りの効果で、指一本で開閉できます。

玄関の様子です。

ブラタモリは、2階の大広間を訪ねます。

川が目の前。江戸時代は、建物のすぐそばを川が流れていました。すぐそばに、鍵屋裏という船着き場がありました。

枚方宿は淀川の水運が便利すぎたために、旅人(特に大坂方面へ向かう客)にスルーされる傾向がありました。「並行する淀川舟運もよく使われたためか、4宿の認知度は低く、当時も五十三次の方が通りがよかった」(日本経済新聞)。

宿場の利用者が減った枚方宿はどのように、この窮地を脱したのでしょうか?

タモリさんは、川沿いで宴会を開いている絵図を確認します。景色もよさそうです。

船上で料理をしている様子。船旅をする人に、料理を売り込んでいたのです。これはくらわんか舟と呼ばれます。

振る舞われていたのはごぼう煮。ごんぼ汁。油揚げ、鶏肉、そしておからが特徴です。

ブラタモリは、守口宿に移動します。街道を歩いてみると少し小高くなっており、堤防の痕跡が感じられます。

豊臣秀吉が整備した堤防を、徳川はうまく利用したのです。

江戸の「日本橋」から続く東海道五十七次のゴールにもやはり「橋」があった?

ブラタモリは、いよいよ東海道五十七次の終点、大阪中心部へ。東海道は日本橋に始まり、五十三次は三条大橋で終わりますので、五十七次の終点にも橋があるのではないかと予想します。

ブラタモリは、高麗橋を訪ねます。大阪市街と大阪城を結ぶ重要な橋です(寝屋川にかかる京橋という説もあります)。

下には、大阪・京都でのブラタモリのロケ地を掲載しています。

おすすめ 【ブラタモリ大阪城と真田丸・全ロケ地】豊臣・徳川の最後の戦いを探る#54

京都は😎マークのコースがおすすめです。

0 件のコメント:

コメントを投稿