倭国の玄関となる「末盧国」

中国史書の記述に合致する鐘崎の地勢と海人文化

邪馬台国への旅路の中で最も重要な拠点となる倭国への玄関が、九州北部の末盧国です。その比定地の位置付けにより、邪馬台国への道のりの想定が大きく左右されます。魏志倭人伝によると末盧国に至るには、壱岐より「一海を渡る。千余里で末盧国に達する」とあります。そこは「山が海にせまり」、山裾の海浜沿いには民家が並び、その数はおよそ「四千余戸」とも記載されています。また、「草木が茂り、行くに前の人が見えない」ほど、周辺の地は未開でした。そして文化と生活様式については、人々が「好んで魚フクを捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る」とも明記されています。

この末盧国の場所については諸説があるものの、これまで一般的には佐賀県松浦郡周辺の松浦や唐津、名護屋がその候補地の筆頭として提唱されてきました。しかしながら、末盧国が松浦郡であるという前提で魏志倭人伝を読み通すと、史書の記述と合致しない矛盾点が散見され、さらにその後の邪馬台国への道のりの解釈においても、多くの課題が残されることになります。つまるところ、壱岐からの距離や旅の方角、周辺の地形が史書の記述に合致しないのです。さらに松浦郡は長崎県や佐賀県の山々に閉ざされていることから、陸路には不便なエリアです。それ故、そこから東南方向に向けて旅を継続する前提でルートを考えると、わざわざ不便な地域にある港に遠回りして停泊することになり、理に適っていません。今一度振り出しに戻り、日本の地図をじっくりと参照しながら、魏志倭人伝の記述を頼りに、末盧国の比定地を再考する必要があります。

3D画像が映し出す倭国の姿

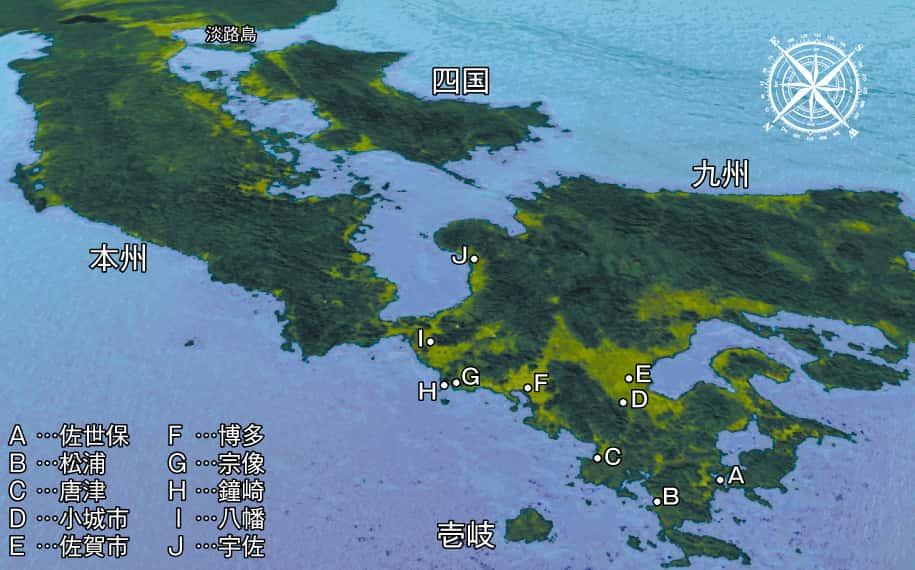

昨今のIT技術の進化により、今やGoogle Earthと呼ばれる3Dマップを用いて、地球上のあらゆる場所をピンポイントで見ることができるようになりました。この3Dマップを活用して、邪馬台国への旅路の対象となる倭国の全体像を把握するため、朝鮮半島の最南端となる巨済島の岬からおよそ、東南方向に眺めた列島の島々を映し出したのが下記の画像です。

手前の壱岐から、九州、四国、中国地方、そして淡路島の先の方までが鮮明に映し出されています。島々の位置付けだけでなく、平野部の広がる地域や山岳地帯等、列島の地形が手に取るように分かります。それらの地理的要因を踏まえたうえで、古代の旅人が果たしてどのようなルートでさまざまな地域を往来していたのか、その道筋を検証するために、所々ズームアップして実際の地勢を確かめてみました。

東南方向に見る日本列島の姿(3D画像)

東南方向に見る日本列島の姿(3D画像) 壱岐から末盧国まで船で渡る航路を想定する際、当然ながら末盧国へ到達した後の行程も視野に入れなければなりません。そこで末盧国の比定地として候補に挙がっている地域から邪馬台国へ至る陸路を、3D画像を辿りながら古代の陸路を想定して探索してみました。するとすぐに問題点が見えてきます。佐賀県や長崎県北部の沿岸周辺には平野部が少なく、内陸側には山地が密集しているため、壱岐からの渡航距離は短いものの、上陸してからの陸路に難があるように見えます。つまり九州北部に着岸する港を松浦や唐津、名護屋に想定しても、その後の陸路との繋がりが見えてこないのです。

末廬国が鐘崎・宗像である8の理由

史書の記述を元に末盧国の比定地を九州北部の沿岸に探し求めた結果、その記載内容にほぼマッチングし、さらにはその後の「陸行」「水行」を含む旅程に関しても無理なく理解できる岬村の存在が浮かび上がってきました。玄界灘でも一番危険な海域に近い宗像部の最北端に在り、海人の発祥地としても名高く、そのすぐ傍らには北九州界隈の宗教文化に多大な影響を及ぼしてきた宗像(むなかた)大社が存在する鐘崎こそ、末盧国の比定地となる最有力候補です。鐘崎が末盧国である理由は、以下の8項目にまとめられます。

1.壱岐から1000余里の港は鐘崎

「魏志倭人伝」には壱岐から末盧国までの距離が「千余里」と記載されています。壱岐から1000余里の地点を探すため、短里を1里およそ70~80kmとし、壱岐を基点としてコンパスで円を書きます。そして古代、九州で港が存在した場所を見出すため、海岸と交差する地点を検証します。すると南方では佐世保湾の周辺、東側では福岡の鐘崎・宗像周辺と交差していることがわかります。前者は、旅の向きが東南ではなく南方を指し、その後の末盧国以降の旅程を史書の記述どおりに追うことが難しいため、選択肢から外さざるをえません。

残された選択肢となる鐘崎については、壱岐の郷ノ浦からはおよそ80km、古代に港が栄えたと考えられる東側の石田町からは約71kmの距離となり、どちらも短里の計算で1000余里の範疇に入ります。また、その後の旅の経路も史書の記述に従って、無理なく理解することができることがわかってきました。

ところが唯一の選択肢となるはずの鐘崎が定説となることはなく、むしろ松浦や唐津が末盧国の比定地であるという説が主流となっています。確かに、古代社会における船旅の危険性を考慮すると、まずは近距離にある港に着岸することを優先したはずです。また、末盧という発音が松浦に類似していることからも、松浦郡周辺の港町が末盧国の比定地と考えられている理由の一つです。しかし壱岐の郷ノ浦から松浦や唐津までの距離は40数kmほどしかなく、壱岐から最も近距離にある名護屋港まで郷ノ浦からは約30km、すなわち500里もありません。よって、「1000余里」の解釈は困難になり、古代の計測値は数字が曖昧である、もしくは誤植として理解するしか術がなくなります。

今一度、中国史書の記述に立ち返り、壱岐から1000余里という記述に合致する鐘崎と宗像について、徹底した検証をしてはどうでしょうか。思いの他、倭国の入り口となる末盧国の場所が浮かび上がってくるはずです。

2.壱岐から倭国へ旅する方角

帯方郡から倭国の邪馬台国へ向けての旅路を振り返るにあたり、中国史書に記されている「水行」や「陸行」を視野に入れながら、旅人が進む方角を検証することも重要です。「魏志倭人伝」には、「倭人は帯方郡の東南の大海の中にある」と記載されています。これは朝鮮半島の北西部から見て、そこから東南の方角に倭人の国が存在し、そこに邪馬台国があることを意味します。それ故、邪馬台国への旅路とは、全体像として東南の方角へと向かうことになります。しかし必ずしも、すべての旅路が東南方向に向いているということではありません。

つまり壱岐の東方面にある鐘崎に旅すること自体、何ら問題はなく、むしろその後の旅程がどうなるか、ということが重要なポイントになります。壱岐から海を渡り、その港からさらに陸行の旅を続けて、その遥か先にある邪馬台国へと向かう長旅です。その旅路は東南方向へ続く邪馬台国への陸路と海路を有することから、特にその陸路においては安全に旅することができる地勢に恵まれていることが重要です。よって、末盧国の比定地を特定する際には、前後の旅路を検証したうえで、倭国の玄関として理にかなった場所を見極める必要があります。

それらの条件を満たす末盧国の地域、そして玄関となる港の場所は、九州北部、宗像に近い鐘崎だったと推測されます。史書の記述のとおり、鐘崎から宗像を通って東南に向けて陸行を続けることにより、その後の「陸行」と「水行」のルート全容が見えてくるのです。

3.湯川山の裾に広がる鐘崎の岬村

鐘崎の地勢は、「山が海にせまり、沿岸にそって居している」という史書の記述に合致することにも注目です。鐘崎は湾曲の頂点に在る鐘ノ岬の南側に広がる岬村です。その背後には標高471mの湯川山が聳え立ち、山頂からは三里松原の浜を眺めることができます。鐘ノ岬と湯川山は、天候に恵まれれば壱岐からも見ることができるため、玄界灘を航海する際の指標として重要な役割を果たしたことでしょう。そして奈良、平安時代に至って鐘崎港は玄界灘の寄港地として発展し、その山裾の広がる岬の浜は、「古代京泊の港」とまで呼ばれるようになったのです。

博多湾から東方へかけて、北九州の沿岸で他に山と呼べるような高い山は、標高243mの対馬見山しか存在せず、しかも海岸線まで山裾を広げているのは湯川山だけです。また、山の中腹には有名な牧場が存在し、昔は韓国や中国から優秀な馬を輸入して飼育していたという伝承が残っています。それ故、鐘崎貝塚には馬渡、番場という地名が残されています。三方を海岸に囲まれている湯川山は、その西側がなだらかに海岸周辺まで傾斜して山裾を作り、そこに鐘崎の集落が広がっていたのです。まさに鐘崎は、史書の記述どおりの岬村だったことがわかります。

4.鐘崎岬村の規模と戸数

「魏志倭人伝」には末盧国の戸数が「四千余戸」であったとの記載があり、壱岐の「三千余戸」よりも、若干ながら多い程度です。古代、対馬と九州の間に浮かぶ離島の壱岐では、島周辺に存在した複数の小さな港を中心に、小規模な集落が形成されたと考えられます。壱岐の地形はなだらかであったことから、集落は島内全体に広がりを見せ、その数は総計3000余戸にもなりました。その壱岐の戸数よりも多くの家が、末盧国には存在したのです。

末盧国は鐘崎周辺に存在したという前提で検討すると、その4000戸という村の規模も無理なく理解することができます。現在の鐘崎岬村の様相と古代とでは集落の造成方法が異なることもあり、さまざまな相違点が想定されます。それでも村造りの基礎に関連する周辺地域の地勢を参考にすれば、古代集落の規模と戸数についても、およその目安を推測することができます。

壱岐から海峡を越えた九州北部の鐘崎は、港周辺の山裾のみを見れば、今日600戸数ほどしか見られない狭いエリアです。しかし古代の末盧国は、鐘崎の南に隣接する宗像にかけて集落が広がり、1つの国を形成していたと考えられます。よって、海の玄関となる鐘崎と宗像周辺一帯を含む末盧国全体が4000余戸を有するという前提で推定するならば、中国史書の記録は妥当な数値と言えます。

5.鐘崎の海人文化

鐘崎が倭国の末盧国であるという根拠の1つが、古代より鐘崎にて伝承され続けてきた海人文化です。北九州地域や壱岐、対馬、そして済州島の離島など、対馬海峡界隈では古くから漁業が生活の手段となり、人々はアワビなどの海産物を潜って捕りながら暮らしていました。その潜水漁法と日本の海女(海人)の発祥の地が鐘崎でした。そして鐘崎の名は、北九州沿岸にてアワビ獲りをする海人らの本拠地として知られるようになったのです。

鐘崎の海人文化は近隣の港や藍島、志賀島の地域を越えて、東は山口県から日本海沿いに能登方面(石川県)まで、西は小呂島から長崎方面、そして壱岐や対馬などの離島にまで広まりました。山口県の角島近郊にある大浦(油谷)や瀬戸島、石川県の輪島、そして壱岐の小崎浦(郷ノ浦)、対馬の曲浦などの村落では、鐘崎の枝村としての出自が今日まで語り継がれています。

海人文化の背景には、古代の玄界灘にて海を生活の舞台とする海人族の存在があり、胸肩(宗像)の海人、志賀の海人、那珂の海人の3つの存在が有名です。中でも胸肩の海人族は、元来、潜水による漁労を営む一族であったことから、鐘崎海人の起源とされています。それ故、筑前海域でも、特に玄海町沿岸の漁民は「宗像海人」と呼ばれていました。宗像海人は、その優れた航海技術を駆使し、北九州の海上一帯を船で行き来したことでも知られています。

また、鐘崎から発掘された釣針などの釣用具や魚骨、滑石性有孔円盤等は、沖ノ島の出土物と酷似することから、沖ノ島を統括する宗像一族と海人族は同祖であると考えられています。宗像大社の神宝館には宗像一族について、「古代より玄界灘沿岸にて勢力を持っていたが、航海術に長け、玄界灘を海の道として朝鮮半島や中国大陸との交渉を持ち続けたことにこそ、海人族と呼ぶにふさわしい特異性があった」と記されています。

海人族の背景には綿津見三神を祖とする安曇族の存在があることも注目に値します。安曇族は優れた航海術を携えていたという海人族であったという史実から、そのルーツは大陸の西アジアに由来するのではという説があります。古代社会では、渡来人の優れた天文学や地勢の知識と経験なくしては、航海技術を培う術はなかったことでしょう。それ故、船を自由自在に乗りこなす宗像海人としても知られる安曇族の本拠地が鐘崎・宗像だったことは、鐘崎の港がいかに重要であるかを示しています。

佐賀の東松浦郡は、リアス式海岸という自然環境に恵まれていることから、潜水漁撈の盛んな地域としても知られています。しかし、漁師や海人族が海峡を隔てた外国まで渡航し、影響力を及ぼしたという点においては、鐘崎の比ではないでしょう。そのような大陸方面にまで及ぼすことのできる影響力を持つ海人族の一大拠点が鐘崎でした。古代社会において、「好んで魚フクを捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る」という中国史書の記述が匹敵する最も相応しい町は、鐘崎をおいて他にはないのです。

6.アイヌ語で読む末盧国の意味

アイヌ語は北海道や樺太周辺など、日本列島の北部で主に使われてきた言語です。しかしながらアイヌ語を起源とする地名は東北地方でも多数確認されていることから、北海道より以南でもアイヌ語が古代より使われていたのではないでしょうか。日本列島に居住していた縄文人が日本各地においてアイヌ語を用い、それらが伝承されてきた地域が多々存在するようです。

例えば、末盧をアイヌ語で解釈すると、アイヌ語のMa・Tu(マートゥ)とRa(ラー)という、2つの言葉を造成した言葉になります。「マートゥ」は波打ち際の屈曲した所のような「浦曲(うらわ)」を意味し、「ラー」は「低い所」を意味します。前者のMa・Tuという言葉を「半島」を意味するmaと、「2つ」を意味するtuに分ける見解もありますが、「2つの半島」を意味するアイヌ語はTu・Maとなり文字列が逆になることから、末盧の解釈としては、前述の「浦曲」が最も適切であると考えられます。するとMa・TuとRa、2つの言葉を合わせたMa・Tu・Ra(マートゥラー)という言葉の意味は。「波打ち際の浦曲の低い所」となります。

Ma・Tu・Ra(マートゥラー)がアイヌ語であるとするならば、鐘崎のような玄界灘の波打つ湾が屈曲する最先端の箇所にある港で、山の裾に繋がる低い場所にある港を指していると考えられます。鐘崎港のすぐ南側、上八(こうじょう)のそばには、鐘崎貝塚と呼ばれる縄文時代の遺跡が昭和7年に発見されています。そして発掘調査の結果、古代ではこの貝塚の周辺は自然の入江となっていたこともわかってきました。湾曲する海岸沿いに入江が存在するということは、まさにその地形がMa・Tu・Ra(マートゥラー)、すなわち「波打ち際の浦曲の低い所」という描写と一致しています。

また、鐘崎は古代、船の避難港として波止場がなくとも逃げ込むことができるような船着き場であったと推測され、そこに港が発展した理由も見えてきます(筑前鐘崎漁業誌)。これらの情報だけで「末盧」の由来がアイヌ語であると断定できるものではありませんが、今後も検証を要する参考データとして留意しておく必要がありそうです。

7.万葉集が証する綿津見三神との繋がり

万葉集巻七(1230)には、「ちはやぶる金の岬を過ぎぬとも、吾は忘れじ志賀の皇神(すめかみ)」という鐘崎に関する記述があります。対馬や壱岐から鐘崎に向けて渡航するにあたり、特に鐘崎周辺の海域では海灘事故が多発していることが知られていました。この海域では、凪の日でも満潮時は急流のように潮が流れ、一旦しけると、風向き次第では怒涛のごとく海が荒れ、玄界灘第一の難所となります。それ故、玄界灘を渡航する際は、鐘崎の手前に浮かぶ志賀島の志賀海(シカウミノ)神社に祀られる綿津見神に祈りつつ、その荒波と急潮を通り抜けることを願ったのです。そして鐘崎を無事通過した後も、神の恩寵を忘れずに感謝の意を表して詠んだのが、この歌です。

志賀海神社は博多湾北に浮かぶ小さな志賀島にあり、全国綿津見神社の総本宮として綿津見三神が祀られています。綿津見三神とは、イザナギが黄泉から戻り禊をした際に生まれた底津綿津見神、中津綿津見神、上津綿津見神の3神です。これら3神は海人安曇族の祖神でもあることから、志賀海神社では代々、安曇氏が祭祀を司ってきました。それが住吉大社神代記では「阿曇社」と記されている所以です。

また、安曇磯良は志賀島大明神と呼ばれ、磯良の墓は対馬の和多都美神社にあることからしても、志賀海神社と和多都美神社は、その創設者が同族であることがわかります。また、その社名が志賀海と呼ばれるようになったのは、志賀の地名に結び付く海(ワタツミ)の神社と考えられたことに由来します。志賀島では、古来より北部勝馬の表津宮・中津宮・沖津宮の3社にて綿津見三神が祀られています。その後、2世紀には表津宮が勝山に遷座されたと伝えられていることからしても、その歴史は景行天皇の時代以前まで遡り、志賀島における綿津見信仰の歴史は大変古いことがわかります。

対馬には合計4社の和多都美神社が存在しているだけでなく、綿津見神を祀る古社は、対馬から壱岐、志賀島にかけて、それらの島々や九州の沿岸に集中して鎮座されています。壱岐でも、古代に港が栄えていた東海岸の石田郡には、式内社に認定された海(あまの)神社があります。島の人々はカイ神社とも呼んでいますが、本来は海(わたづみの)神社と呼ばれていました。つまり、朝鮮半島の狗邪韓国から玄界灘と呼ばれる危険な海域を通って北九州の末盧国へと航海する際に停泊する要所周辺には、どこにおいても「わたづみ」神社が存在したのです。大陸から倭国への航路は、「わたづみ」というキーワードで繋がっていました。

「わたづみ」神社とは、海を自由自在に行き来する航海術を携えた海人安曇族が、大陸から倭国への海上航路を管轄するうえで、航海者を目的地へと安全に導くため、その航路の要所に救護所の役割をも果たす神社を建立した結果と言えます。大陸から対馬の西岸にある海人神社を経由すると、その南方に位置する和多都美神社に着きます。そこには朝鮮半島の出発港に向けて建てられた5重の鳥居が存在します。こうして和多都美神社の鳥居を介して続く船旅は、その後、壱岐の海神社を経由し、綿津見三神が祀られる志賀海神社を右手に通り過ぎ、鐘崎に到達することにより終焉するのです。そこが海人安曇族の拠点的要地、倭国の主要玄関だったのです。これら一連の旅の流れがわかりやすく繋がることから、鐘崎港が末盧国の玄関となる主要港であったと推測できます。

8.式内社が示唆する古代の航海路

アジア大陸から海を渡り、倭国を目指した渡来人にとって、新天地に無事到達した際にはまず、その場所で神を祀ることが大切であったと考えられます。ましてや玄界灘という最大の難所を渡る際には、神仏の加護と、それを願うための斎場を必要としたことでしょう。それ故、長い船旅を終えて到達する九州の玄関、末盧国には、渡来人による宗教文化の痕跡が残されているはずです。

その1つの指標となるのが式内社です。玄界灘に面する海岸の近くには合計7社が存在しますが、肥前(佐賀県東松浦郡)では、加部嶋の田嶋坐神社の1社のみです。残りの6社は博多湾周辺から宗像、鐘崎までの北九州沿岸を網羅する筑前の式内社です。しかも筑前6社の由緒は大変古く、対馬・壱岐方面から玄界灘を越えて、船舶が鐘崎方面に向けて渡航してきた史実を物語っています。

特に宗像大社は北九州地域で最も大きな影響力を誇る信仰のメッカです。そこでは天照大神の御子神である宗像三女神が祀られています。「日本書紀」によれば、天照大神よりこれら宗像三女神に対し、「永遠に皇室をお助けし、皇室からも厚いお祭りを受けなさい」との神勅がありました。建国当初の極めて重要な時期に、重大な国家鎮護の使命を授けられたのです。これは大陸より船で渡来する皇族を出迎えてもてなしをするため、天照大神が自らの娘たちをその任務に就かせ、宗像大社の3つの拠点に常駐させることを目的としたと考えられます。それ故、宗像三女神は「道主貴」(みちぬしのむち)として、沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、そして現在の宗像大社辺津宮の3拠点で世話役を務め、皇族を導く尊い神として、伊勢神宮に対して宗像大社は「裏伊勢」とも呼ばれるようになりました。

こうしていつしか宗像は、北九州地域周辺の多くの農村、漁村において、大きな支配力を持つようになります。これらの歴史的背景を踏まえる限り、邪馬台国へと繋がる北九州の玄関は、九州の鐘崎・宗像である可能性が極めて高いことがわかります。

0 件のコメント:

コメントを投稿