古代天皇の宮は奈良盆地の海抜65㍍線に

『奈良文化論叢』堀井先生定年退官記念会の発行である。昭和42年(1967年)の発行で、厚さが7センチもある本である。横書きで1200ページ。3年ほど前、「餅飯殿」のフジケイ堂で購入した。「二階に上る」古本屋さんである。

80人くらいの奈良の識者が、奈良を書き連ねるという本で、「堀井甚一郎」退官記念にふさわしい本である。ちなみ堀井先生は桜井の箸中の生まれで、お家もあったと聞く。

「大和古代宮址伝説の一研究」(p818)という論文が、今の僕が探しているテーマだった。樋口清之国学院大学教授が書かれている。

「『古事記』、『日本書紀』を代表とする、わが古典の伝える伝承が5~7世紀にわたる古代天皇家を中心とする、日本の支配体制の構造に規制され、またはそれに投影して形成される。」

「古代天皇統治の必然性と、その古い合理性を修飾するためと、各氏族の権威を飾ろうとするために、説話が改編編集されている、というのも常識化しつつある。」

「古代の伝承は、そのままの姿で史実とは認めがたいものの多いのは否定できない。しかし、ここに注意しなければならないのは、客観的に証明できない事実は単に不明の事実に過ぎないのに、それを存在しなかった、と一方的に決めてしまうことの危険である。」

「そこでその説話が、なぜそんな形をとらなければならなかったか、あるいは、なにを原体として投影したのか。またななにからヒントを得たか、という説話成立の必然性を分析することは、その研究を進める上の最も重要な参考となる。」

以上の上に立って「古代史のおける宮」の検討が始まる。

初代の神武天皇から29代の欽明天皇の宮まで、宮名が列挙されている。

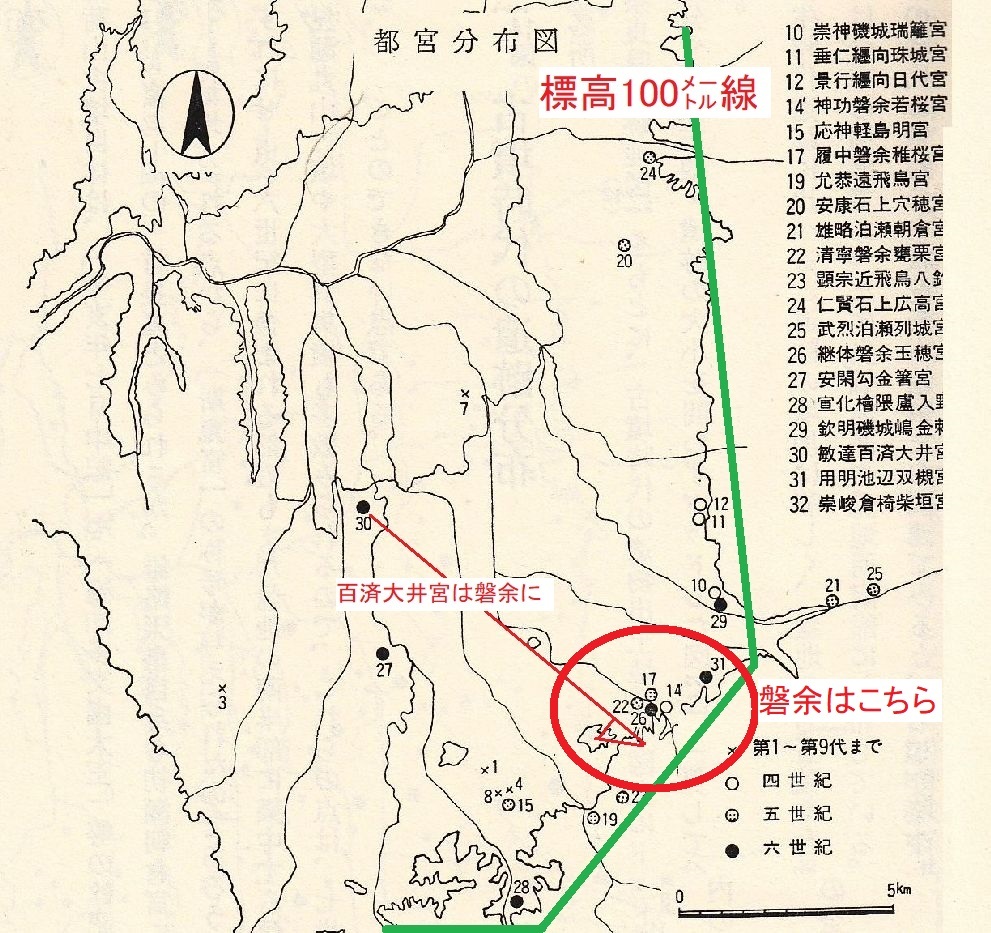

まずは宮跡の伝説地の分布の検討である。

宮址の伝説地は

「第1は、これらが、いずれも標高65㍍以上(安閑天皇の曲金橋宮だけは60㍍)にあるということである。

第2に、これらが、いずれも大和弥生文化の前期遺跡の分布地と一致し、かつ、中期以前の前方後円墳の分布とも一致しているということである。

第3は、これらがほとんど扇状地上にあり、中には第二群(御所・新庄群)、第四群(初瀬・三輪・天理群)の如く谷口扇状地に乗っている例も多い。」

「標高65㍍線といえば、大和の弥生文化の前期における分布の限界である。・・・同時に晩期縄文時代文化集落の分布の下限でもある。換言すると、縄文終末から弥生文化の前期における分布の限界である。」

こういう奈良盆地の文明のせめぎあいの集中点に都の跡を『記紀』は記した。

都址を単に想像して推測したとばかりは言えない地理的な条件があると樋口先生は指摘するのである。

僕が一番、問題にしている「磐余」(いわれ)を最後に紹介しておこう。

「磐余の宮。若桜、甕栗宮、玉穂」など、磐余を冠する宮名は多く、また、神武天皇のイワレ彦の名の由縁の地でもある。ここが古代史の中で最も宮址が集まっているところであり、かつ、大和平野の地名として古代説話中でもっとも多く出てくる地名の一つである。桜井市桜井の西、字池ノ内に会って、標高80㍍前後、縄文晩期の遺物から弥生式土器を出し、その東には茶臼山古墳のような古い前方後円墳も存在する。初瀬谷から大和平野に出る出口に当たって北の三輪と相対し、大和では古くから開けた古代の文化の一中心である。したがって宮址伝説地に比定せられるのは当然であろうと思われる。」

「相当史実の投影ある伝承が、土地や氏族に伝えらえていて、それがヒントを与えたのではないか、と推定したいと思ったのである。」

。

0 件のコメント:

コメントを投稿