秦氏とキリスト教の関係を解くカギは聖書外典「トマスによる福音書」にある⁉

京都、太秦に通称「蚕の社」と呼ばれる木嶋坐天照御魂神社があります。

ここ一帯は、古墳時代に朝鮮半島から渡来し、製陶、養蚕、機織りなどにすぐれた技術をもっていた秦氏の勢力範囲で、この神社本殿の東側には織物の祖神を祀る蚕養神社(東本殿)があり「蚕の社」もそれにちなんでつけられた社名です。

社殿を取り囲むように巨樹が繁茂している

そして、本殿の西側には、四季湧水をたたえていた「元糺の池」という神池があり、とても珍しい三柱鳥居が建っています。

現在湧水が出ておらず、穢れを清めることができず

穢れが溜まる世界になっているのではと不安に感じてしまう。

この三柱鳥居はキリスト教景教(ネストリウス派)の遺物であり、三位一体を表し、日本に渡来した秦氏一族はユダヤの血をひく古代東方キリスト教徒であったという説(日ユ同祖論)があります。その説によると「太秦」という地名も、アラム語でイエス・キリストを意味する「イシュ・マシャ」がウズマサとなったもので、古代中国人が西方ローマ帝国のことを呼んでいた「大秦」の漢字があてられたといいます。ちなみに、唐代の中国では、ローマ帝国方面からやってきた景教によって建てられたキリスト教会は「大秦寺」と呼ばれていたそうです。

さらに、秦氏が創建した稲荷神社のイナリもイエスが処刑された際、十字架に掲げられた罪状版に刻まれた文字「ユダヤの王、ナザレのイエス」のラテン語 Iesus Nazarenus Rex Iudaearumの頭文字である「INRI」からきているという説もあります。古代日本には「ン」を表す文字がなかったので、「ン」ではなくナザレの「ナ」を使い「インリ」ではなく「イナリ」になったのだと。

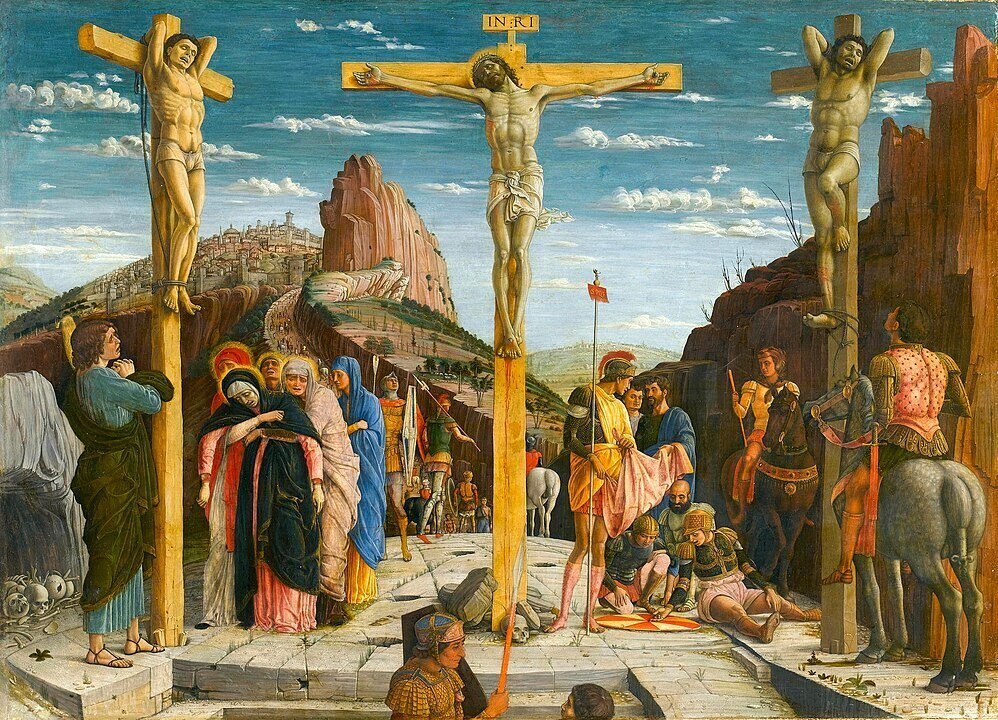

The Yorck Project (2002年) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM)、distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154503による

ただ、この説は、ロマン的ではありますが、納得がいかない点がたくさんあります。例えば、キリスト教といえば現在カトリックの総本山であるローマを思い浮かべ、古代中国語でローマ帝国を表す「大秦」がキリスト教につながるように思われますが、ローマ帝国は、属国だったユダヤ王国を、ユダヤ戦争(66年~73年)で破壊し、ユダヤ人が世界各地に離散する2000年のディアスポラの始まりをつくりました。そして、313年コンスタンティヌス帝が公認するまではキリスト教を迫害し、たくさんの信者を処刑しました。布教の相手がローマ帝国民であったため、新約聖書では、ローマ帝国があまり悪く描かれていませんが、ユダヤ人の指導者に告発されたイエスに十字架刑の判決を下したのもローマ帝国のユダヤ属州総督ピラトでした。日本書紀には秦氏の祖である弓月君が帰化したのが283年と記されていますが、その後の303年には、ローマ帝国ではディオクレティアヌス帝によるキリスト教への大迫害が行われています。それでも、秦氏の本拠地の「太秦」という文字は、ローマ帝国の「大秦」から由来しており、秦氏はユダヤ系キリスト教徒だと言う説の裏づけになるのでしょうか。

さらに、キリスト教ネストリウス派が異端としてヨーロッパを追放されたのは431年で、中国へ伝来したのが635年と、秦氏が日本に渡来するよりもずっと後の時代にあたります。ネストリウス派は、中国では景教と呼ばれ、寺院が建立されますが当初は「波斯寺(ペルシアという意味)」とよばれ、後にキリスト教の起源はローマ帝国だとわかり「大秦寺」と呼ばれるようになりました。それは、キリスト教をもたらした当人によってつけられた名前というより、中国側によってつけられた名前のように感じられます。

また「INRI」という頭文字が稲荷になったという説にも大きな疑問を持っています。キリストが処刑された際、その罪状が掲げられたことは4つの福音書に記されていますが、表現はそれぞれ少しずつ異なり、共通するのは「ユダヤの王」という部分で、「ユダヤの王、ナザレのイエス」と詳しく説明しているのはヨハネの福音書のみで、実際どのように書かれたかは確かではありません。

ヘロデ大王が紀元前4年に亡くなった後のイエスの時代、自らを「王」と名乗ってユダヤ人の反乱を率いた者たちは、反乱罪に問われ、ローマ皇帝に対する反逆罪として多数が処刑されました。イエスもその内の一人であり、「ユダヤ人の王」として処刑されたのは、ローマ側の視点を反映した歴史的事実であると考えられます。

ただ、共観福音書(マタイ、ルカ、マルコによる福音書)では、罪状が何語で書かれたかは言及されていません。言語について言及しているのは、ヨハネの福音書(19章19-20節)のみで、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれたとしています。イエスの時代のユダヤ地方では、ユダヤ人の言語はヘブライ語(またはアラム語)で、共通語がギリシア語でしたが、首都ローマではラテン語が話されていました。ユダヤ地方でも、ローマの権威を示す象徴的言語としてラテン語も存在していましたが、3言語で表記されるのは、皇帝の宣誓のような荘厳なイベントの時のみで、単純な罪状に3言語で表記されるとは考えられないことでした。これは、イエスの神性などを伝えるためにヨハネによって付け加えられたもので、他の3人の福音記者が書いていないことからもわかるように、実際に起こった出来事を正確に記録したものではないと考えられています。

さらに、処刑の際、罪状版を掲げることはローマ法で定められていましたが、ローマ時代の文献に出てくる例は、罪状版は罪人の首にぶらさげたり、前に掲げられたりしており、イエスの場合のように十字架の上に架けられた例が描かれているのは、新約聖書のみです。

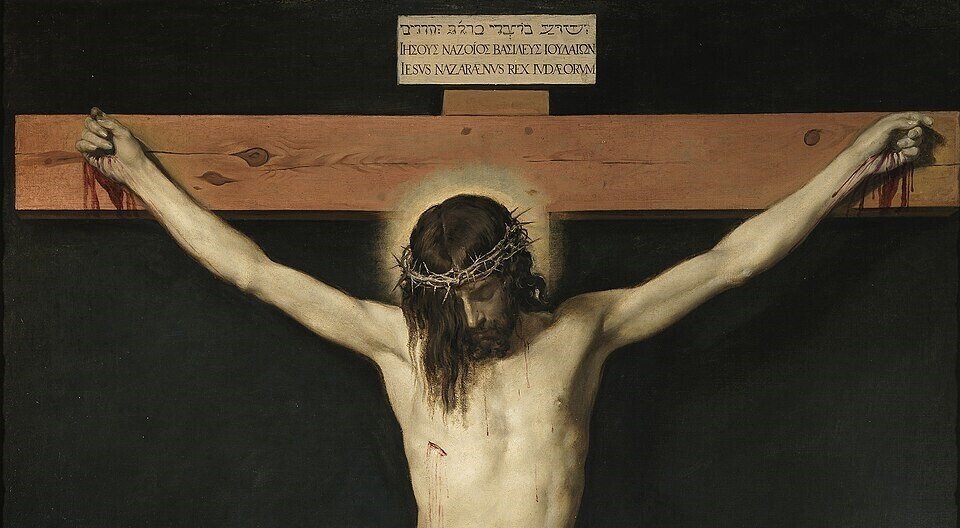

そしてもし、ヨハネの福音書に記されている通りであるならば、民衆にわかるように掲げられた罪状であるだけにINRIという頭文字だけではなく、ベラスケスの「十字架上のキリスト」に描かれているように「ユダヤの王、ナザレのイエス」と省略されず3言語で書かれていたはずです。

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cristo-crucificado/72cbb57e-f622-4531-9b25-27ff0a9559d7 (Museo del Prado), Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4214227

キリスト教徒にとって「ユダヤ人の王」という称号は、旧約聖書において、ダビデ王の子孫として現れるとされるメシア(救い主)を暗示しており、イエスがその預言の成就であることを意味するため、とても重要です。

そのため、キリスト教美術においても描かれるのですが、「INRI」という略語が定着するのは中世以降で、初期のカタコンベ壁画などではみつかっていません。初期キリスト教では、キリストを象徴するためにはXPという略語や「イエス・キリスト、神の子、救い主」の頭文字でありギリシャ語で魚という意味にあたるΙΧΘΥΣという言葉が魚の絵とともに広く使われていました。

つまり、秦氏が(キリスト教に改宗した)ユダヤ人であったとしても、自分達の言語のヘブライ語や当時のユダヤで話されていたギリシャ語ではなく、キリストの処刑を命じた権威ローマ帝国の言語であったラテン語の実際書かれたかどうかわからない「ユダヤの王、ナザレのイエス」の頭文字「INRI」を神社の名称として選ぶとは考えにくいと思います。

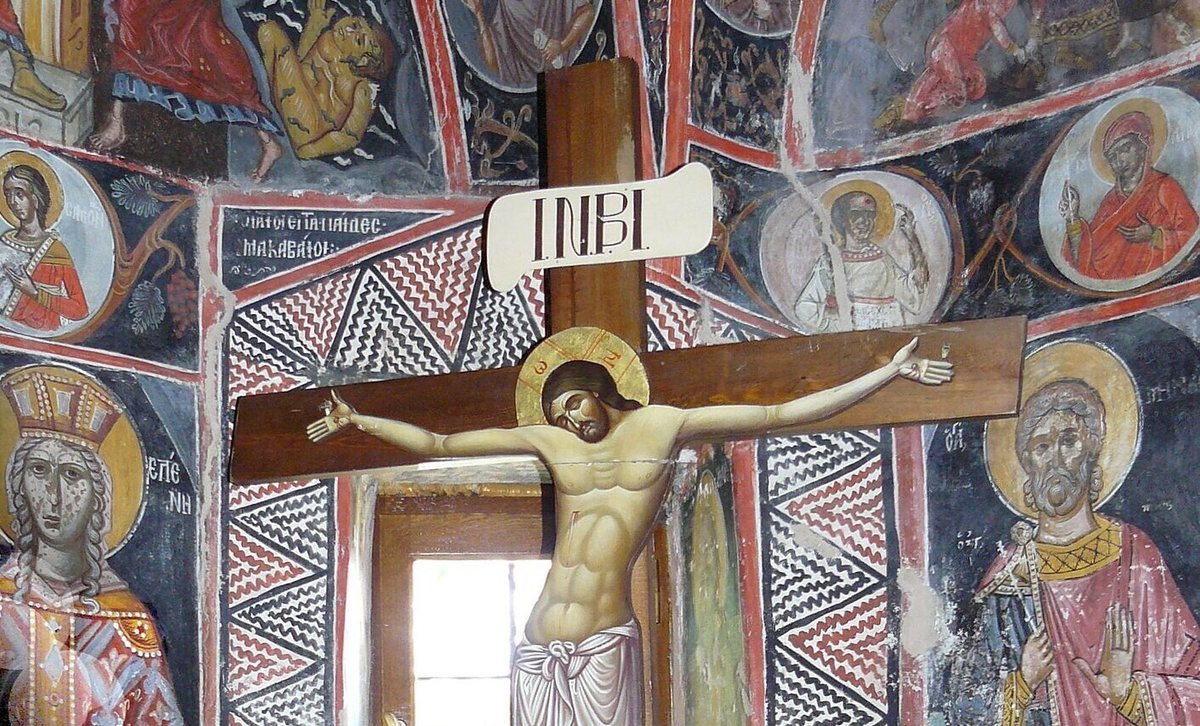

Janmad - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4875827による

そして、何よりも、一神教であるキリスト教やユダヤ教の教えと日本の神道や仏教の教えを結び付けることができません。

ただ、気になる人物がいました。その人物とは、イエスから直接教えを受けた十二使徒の一人であったトマス。トマスは、イエスの復活後、東方宣教の使命を受けて、ペルシャ(現イラン)を経てインド南部へ渡ったと伝えられており、南インドには、「聖トマス・クリスチャン(マラバル・ナシーラン人)」と呼ばれる古代キリスト教徒のコミュニティが現存しています。

トマスは、キリスト教が宗教として確立し新約聖書がまとめられる前に、自らが受けたイエスの教えをインドへ布教しに行ったのです。トマスは、イエスと同時代の人物なので1世紀のことです。当時、キリストの弟子たちは、自分達のことを現在私たちが思うようなユダヤ教とは区別された「キリスト教信者」とは考えておらず、キリストの教えはユダヤ教の一部であるととらえていました。ユダヤから東方に向かっていた秦氏の祖先がその道中で同郷のトマスが広めた救世主イエスの教えに出会い、影響を受けたということは十分に考えられることだとは思います。

それでは、そのトマスが伝えたイエスから直接受けた教えとは、どのようなものだったのでしょうか。

実は、トマスによる福音書が存在することは初期キリスト教時代の文献に登場していることにより昔より知られていました。

しかしながら、皆さんがご存知のように、現在の新約聖書は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人の福音書が含まれるだけで、トマスによる福音書は含まれていません。

その闇につつまれた「トマスの福音書」が、1945年、エジプトでアラブ人農夫が偶然土中から掘り出した壺の中から、他のグノーシス主義的な文書とともに発見されました。このセンセーショナルな発見により何世紀もの間、知られなかったその内容が明らかになったのです。

私は、もし、秦氏一族がユダヤの血をひく古代東方キリスト教徒であるならば、この新約聖書に含まれることはなかったトマスがイエスから直接受けた教えに、日本に渡来する前にふれ、その教えを日本の古代宗教と争わすことなく上手に溶け込ましていったのではないかと思いました。

その「トマスによる福音書」はどのような内容だったのか。なぜ、「トマスによる福音書」は新約聖書には含まれていないのか?それは、どのようにして新約聖書が編纂されていったかを知る必要があると思います。

それは、また次の機会に。

参考文献:

古代ユダヤで読み解く天皇家と嘘部の民の謎、なべおさみ、久保有政、文芸社

Il Vangelo Segreto di Tommaso, Elaine Pagels, Mondadori 2005

0 件のコメント:

コメントを投稿