アルトゥーロ・ラノシータは、1949年2月8日のコリエーレ・デッラ・セラ紙に、「アレッサンドリーニの『放浪するユダヤ人』は奇妙な映画だ。不思議なことに、寓話とドキュメンタリーの間を行き来し、美的観点から評価された映画はかなり強調されています」。

記号学者ヴァレンティーナ・ピサンティは、「1945年から1957年の間にアウシュビッツについて語る唯一のイタリア映画、ゴッフレード・アレッサンドリーニの『放浪するユダヤ人』(1948年)で、主人公は[...]彼は伝説の放浪ユダヤ人であり、つまり、反ユダヤ主義のウルガタによれば、ゴルゴタでイエスを嘲笑し、イエス自身によって何世紀にもわたって平和を見つけることなく放浪することを非難された人物です。[...]手短に言えば、ユダヤ人はアウシュビッツに移送され、そこで初めて彼は哀れみを知り、贖われるのです。この映画で最も衝撃的なのは、反ユダヤ主義のステレオタイプに従って、ショアーを洗礼、ほとんど神聖な罰として提示する(あるいは正当化する)ための偽りで矮小化の鍵です。[2]★

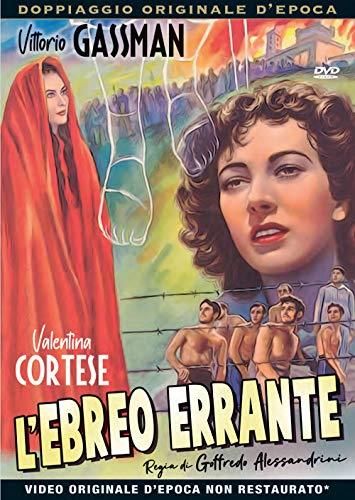

https://ameblo.jp/justaminutekamisama/entry-12887819142.html映画の小部屋『さまよえるユダヤ人 L'ebreo errante』1948年☆☆☆☆☆

![]()

![]() 『さまよえるユダヤ人 L'ebreo errante』1948年

『さまよえるユダヤ人 L'ebreo errante』1948年![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

非常に感動した。イタリア映画。

非情なナチスと悲運のユダヤ人。

人は生まれ変わりながら、自身の使命が見つかった生で生き、死ぬのだろうと思った。

転生の話でもあり、成仏の話でもあると思った。愛を信じないと、生きられず、死ぬこともできないのだ。

★さまよえるユダヤ人(英語:Wandering Jew)、または永遠のユダヤ人(独語:Ewiger Jude)は、13世紀にヨーロッパで伝説が広まり始めた神話上の不死の男である[1]。元々の伝説は、磔刑に向かう途中のイエスを罵倒し、その後、再臨まで地上を歩き続けるように呪われたユダヤ人である。放浪者の詳細な素性は、彼の性格の側面がそうであるように、物語のさまざまなバージョンで異なるが、永遠に死ねない男が地上をさまよい叶わぬ休息を求めていることは共通する[2]。ある時は靴職人または他の商人であると言われ、時にはポンテオ・ピラトの下役でサンヘドリンの門番である[3]。★

(ギュスターヴ・ドレ「さまよえるユダヤ人」)

ユダヤ人のマッテオ・ブルメンタールが、空間と時間の両方で世界の通りをさまようことを余儀なくされる物語。

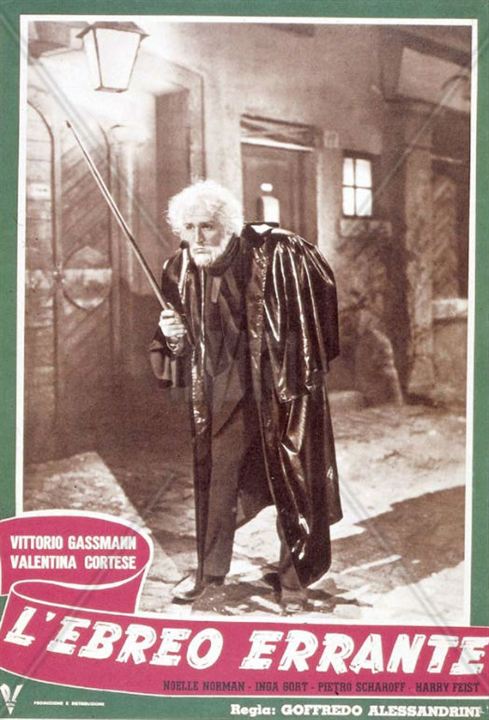

映画冒頭、第二次世界大戦直前、マッテオはこの↑老人の姿で、(アインシュタインをモデルにしたかのような)エプスタイン教授のもとを訪れる。そして「あなたならこの話を信じてくれると思って」と自分の過去を話し始める、自分はイエスと同じ時代に生きたユダヤ人↓で、

しかしイエスの奇跡を信じず、馬鹿にし、自分の息子がマムシに噛まれて死ぬという時も、イエスにお願いに行きたいという妻を、そんなものを信じるなと行かせなかった。息子は死んだ。その後磔刑に向かうイエスに自分の妻が水をあげようとするとその甕を壊し、イエスを侮辱した、ために死ねずにこうしてさまよっているのだ、ということを告白する。エプスタイン教授は信じない。その家に、エステルという、教授の姪がいて、二人は目が合うと、何か感じ合うものがある。

翌朝、若者が死んでいる、という通報を受けてエプスタイン教授が階段を下りてゆくと、昨夜老人だったはずの男が30歳くらいになっている。でも教授は、昨夜の老人とこの若者が同一人物だと理解する。実は死んでいなかったこの男性マッテオは、このエプスタイン教授の姪エステルに恋をして、相思相愛になり、ゆえにこの人生を生き、死ぬことになる。

5年後、第二次世界大戦中、マッテオは実業家として成功していて、私利私欲の塊となり、ドイツ人の愛人エレナがいる。二人で、他人のことを馬鹿にしまくり虚栄心に浸っている。

しかしナチスのユダヤ人に対する残虐過ぎる理不尽な迫害を見るに見かね、ドイツ人の愛人エレナ(ナチスの高官に話が通じる)が同じドイツ人であるようにマッテオを偽装しようとする(別名を用意)のを払いのけ、ユダヤ人であることを公言、エステルに再会し、そして強制収容所に送られることになる。

(左がエステル、右がマッテオ)

収容所で奴隷のように扱われる自由のない地獄のような生活の中、マッテオは仲間と共に機を窺っていた。その間に、エプスタイン教授は自身の発明を、収容所の囚人で試してみないか(人体実験)とナチス高官に言われ(神経兵器のような、脳に直接作用するもの。有効ならば、敵を大量殺戮する兵器にする)、教授が「我が同胞をモルモットにできるわけがない」と断ると、見せしめに、衆人環視の中首吊り死刑となる(教授はエステルに、密かに人差し指を立てて(私の姪だと言うな)と告げる(親族は同様に死刑にされてしまうだろうという懸念から、教授はエステルのことを「この間知り合った子だ」とナチスに告げていた))。教授の死刑を見ていた教授の妹は、失神して倒れる。

ある日、決行の時が来た。採掘場の橋の下にナチスの目を盗んで爆薬を運び、仕掛け、導火線に火をつけると、やってきたナチスの車ごと爆破される。マッテオはエステルと逃げ、民家の納屋に隠れる。するとそこに、家主が来る。家主が、「きみはマッテオだな」「何で知ってるんだ」「指名手配されていて、懸賞金がかかっている。きみが正午までにつかまらないと、捕虜100人が殺される」「エステルは今納屋で眠っている。疲れているんだ。起きたら全部告げてほしい。彼女なら分かる」とマッテオは家主からもらったパンを眠るエステルの横に置いて、自首しようとする。すると家主は、「100人の捕虜が今解放されたところで、また近いうちに殺されるんだ。きみの犠牲が無になる」「でも、これで自業自得なんだ。罪が償われるんだ。あなたにも金が入る」と言い、マッテオが収容所へ行き、捕虜100人が解放され(解放された老人はマッテオの肩に触れ、「神の御加護がありますように」と言ってその場を去る)、マッテオが射殺されて、ジエンド。

の同名小説を原作としたこの作品は、ユダヤ人のマッテオ・ブルメンタールが、空間と時間の両方で世界の通りをさまようことを余儀なくされる物語です。 第二次世界大戦中、彼はエレナと一緒にパリに住んでいました。ドイツ軍の到着により、マッテオはシナゴーグに避難し、そこでエステルを含むコミュニティの他のメンバーと出会う。 ドイツ軍に逮捕されたグループは強制収容所に移送され、エステルと恋に落ちたマッテオは、少女を連れて脱出を組織します。 100人の国外追放者を射殺すると脅迫するドイツ人の報復を避けるために、放浪中のユダヤ人は自首して撃たれ、彼の死によって彼はなんとか彼の罪を償うことができました。★

★シナゴーグ(ヘブライ語: בית כנסת[1]、イディッシュ語: שול[2]、英: synagogue、独: Synagoge、蘭: synagoge、ハンガリー語: zsinagóga)は、ユダヤ教の会堂のことである。ギリシャ語のシュナゴゲー(集会所)に由来する。

聖書には「会堂」の名で登場し、ユダヤ教会と俗称されることもある。

★Wikipediaより★

『放浪するユダヤ人』は、

による1948年のイタリアのドラマ映画です。

プロット

ウジェーヌ・スー[1]の同名小説を原作としたこの作品は、ユダヤ人のマッテオ・ブルメンタールが、空間と時間の両方で世界の通りをさまようことを余儀なくされる物語です。 第二次世界大戦中、彼はエレナと一緒にパリに住んでいました。ドイツ軍の到着により、マッテオはシナゴーグに避難し、そこでエステルを含むコミュニティの他のメンバーと出会う。 ドイツ軍に逮捕されたグループは強制収容所に移送され、エステルと恋に落ちたマッテオは、少女を連れて脱出を組織します。 100人の国外追放者を射殺すると脅迫するドイツ人の報復を避けるために、放浪中のユダヤ人は自首して撃たれ、彼の死によって彼はなんとか彼の罪を償うことができました。

批判

アルトゥーロ・ラノシータは、1949年2月8日のコリエーレ・デッラ・セラ紙に、「アレッサンドリーニの『放浪するユダヤ人』は奇妙な映画だ。不思議なことに、寓話とドキュメンタリーの間を行き来し、美的観点から評価された映画はかなり強調されています」。

記号学者ヴァレンティーナ・ピサンティは、「1945年から1957年の間にアウシュビッツについて語る唯一のイタリア映画、ゴッフレード・アレッサンドリーニの『放浪するユダヤ人』(1948年)で、主人公は[...]彼は伝説の放浪ユダヤ人であり、つまり、反ユダヤ主義のウルガタによれば、ゴルゴタでイエスを嘲笑し、イエス自身によって何世紀にもわたって平和を見つけることなく放浪することを非難された人物です。[...]手短に言えば、ユダヤ人はアウシュビッツに移送され、そこで初めて彼は哀れみを知り、贖われるのです。この映画で最も衝撃的なのは、反ユダヤ主義のステレオタイプに従って、ショアーを洗礼、ほとんど神聖な罰として提示する(あるいは正当化する)ための偽りで矮小化の鍵です。[2]★

0 件のコメント:

コメントを投稿