https://www.japanblue.info/2022/10/18/%E6%9C%A8%E7%B6%BF%E3%82%85%E3%81%85-%E2%85%B0/

木綿ゅぅ Ⅰ

棉 の栽培は室町時代から始まったといわれ、文明11年(1479)頃から木綿が織られるようになりました。室町時代以前の文献に「木綿」の語が散見しますが、こちらは「ゆう」と呼ばれる織物です。諸説はありますが楮あるいは穀(かじ)から作られた糸で織られたもので、細く紡いだものは木綿(もめん)のような風合いになります。なぜ「ゆう」と呼ばれるものに「木綿」という文字が使われたかというと、『三国志』東夷伝の書かれた時代(220-280年)の話になります。当時中国では東南アジアで織られた「木綿」の存在を知っていたことから、日本の「ゆう」を「木綿」だと判断して「男子皆露紒 以木緜招頭」「種禾稲紵麻 蚕桑 緝績出細紵縑緜」と記述しました。それを日本では「木緜」の字形の記述を「ゆう」の字形だと解釈し使われたことからです。縑は絹で緜は木綿織物といわれていますが、緜を真綿であると解釈する説もあります。

日本列島に遥かむかしから住んでいた人々は生活地域で採取された、麻•苧•楮•穀•藤•葛•桑•科などの植物性の繊維と蚕糸を衣類に利用してきました。江戸時代に木綿が普及するまで、日本人の衣料はほとんど変わることなく、周辺の山野に自生する草や木の皮から糸を紡ぎ、布を織りだしてきました。縄文遺跡でみられる大麻、苧麻、赤麻などの繊維も、その発祥年代は定かではなく、渡来してきた歴史的過程も詳らかではないようです。阿波国には古くから楮•穀(かじ)の樹皮の靭皮を裂いて糸をつくり織られた、「太布」と呼ばれる織物が残っています。本居宣長の随筆『玉勝間』のなかで、「いにしへ木綿といひし物は、穀の木の皮にて、そを布に織したりし事、‥‥‥今の世にも、阿波ノ国に、太布といひて、穀の木の皮を糸にして織れる布有り」と書かれている織物です。

平安時代以前の文献に「太布」の語は見当たりません。忌部氏関係文献に「木綿」があり、本居宣長が記している内容もこれらの文献を元に書かれているようです。古代、製織の技術の普及に最もかかわりが深かったとされるのは、忌部と呼ばれる氏族です。阿波の地にはその忌部の伝承が多く、吉野川の支流穴吹川の源、剣山地の北麓木屋平村に今も住む人々が、その末裔といわれています。現在太布織は、木屋平より山並みを越えて南麓の村、木頭村の人々によってわずかに織りつがれています。

書籍『阿波藍のはなし』

ー藍を通して見る日本史ー

2018年10月8日に『阿波藍のはなし』-藍を通して見る日本史- を自費出版することができました。蓼藍の原産地は温暖な東南アジアや中国南部といわれていますが、温帯地域の日本で染法が根付く筋道など、調べたいことが尽きることはありませんでした。阿波において600年という永い間、藍を独占することができた理由が知りたい、と考え藍の周辺の歴史や染織技術・文化を調べはじめた資料の纏め集です。

文:森くみ子 写真:伊藤洋一郎 森くみ子

発行所:自由工房

サイズ B5 132頁 左綴じ

価格 3,300円(税込)

表紙 あさぎ版 or しろ版(内容は同じです)

https://www.japanblue.info/about-us/

http://www.kenichikomatsu.com/2013/04/no568.html

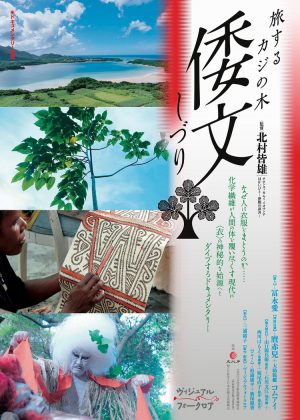

倭文(しづり) 旅するカジの木

なぜ人は衣服をまとうのか・・・。化学繊維が人間の体を覆い尽くす現代に〈衣〉の神秘的な始源へとダイブするドキュメンタリー

幻の織物〈倭文〉とはなにか?それは織物の神の名でもあるという・・・。衣服の始源を担った「カジの木」のルーツを遡り第二の皮膚と呼ばれた〈衣〉の力を呼び起こす。古代の日本人が衣服に込めた力とは何だったのか?中国南部を原産とする「カジの木」を追って台湾、インドネシア、スラウェシ島、南太平洋のパプアニューギニア、そして日本を巡る旅。映像民俗学を標榜する北村皆雄監督が5年の歳月をかけて完成させた日本の神話に秘められた大きな謎を解き明かすドキュメンタリー。

語り:冨永愛/神話出演:麿赤兒+大駱駝艦、コムアイ

倭文制作:山口源兵衛、石川文江、西川はるえ、妹尾直子

デザイン:杉浦康平、新保韻香

制作:三浦庸子/製作・配給:ヴィジュアルフォークロア

2024年/119分/日本/カラー/16:9/ステレオ/DCP

〈撮影〉明石太郎+戸谷健吾+北村皆雄+門馬一平+Andi Arfan Sabran+小谷野貴樹+藤田岳夫 〈照明〉小西俊雄 〈音響・整音〉斎藤恒夫 〈音楽〉渥美幸裕 〈音楽デザイン〉神 央 〈編集〉田中藍子+戸谷健吾 〈EED〉和田修平 〈監督助手〉髙橋由佳 〈CG〉山田みどり 〈デスク〉渡邉有子+山上亜紀 〈劇場公開進行〉遠藤協 〈宣伝協力〉プレイタイム 〈学術協力〉河野徳𠮷+小林良生+小野林太郎+鈴木三男+福本繁樹+坂本勇 〈DNA鑑定〉静岡大学農学部応用生命科学科 グリーン科学技術研究所 本橋令子 山梨大学総合分析実験センター 瀬川高弘

〈撮影協力〉台湾中央研究院+台湾史前文化博物館+The National Museum and Art Gallery of Papua New Guinea+Central Sulawesi State Museum in Palu

〈監督〉北村皆雄 〈制作〉三浦庸子 〈製作・配給〉ヴィジュアルフォークロア

▶︎2024年5月25日(土)より公開予定

▶︎上映時間はこちら

▶︎オンラインチケットのご購入はこちら

《当日料金》一般:1,800円/大学・専門学生:1,300円(学生証の提示が必要)/シニア:(60歳以上)1,300円/会員:1,200円(会員証の提示が必要・同伴1名まで同額割引)/障がい者割引:1,200円(手帳の提示が必要・付添いの方1名まで同額割引)

毎月1日映画サービスデー:一律1,200円/毎週月曜日サービスデー:一律1,200円

●下記の日時で舞台挨拶やトークショーを行います。

▶︎6/21(金)10:30の回上映後 北村皆雄監督による舞台挨拶あり

▶︎6/28(金)10:30の回上映後 北村皆雄監督による舞台挨拶あり

※ゲストの都合などにより、変更・中止となる場合もあります。予めご了承下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿