邪馬台国はどこにあったか(その18.3)まとめの見直しR4年度ついでに魏志倭人伝と古事記日本書紀の関係

2020年12月19日に「邪馬台国はどこにあったか(その18)」として、自説である「邪馬台国宮崎説」をまとめてみたが、

邪馬台国はどこにあったか(その18)まとめ | 日本を征服だ! - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

その後の研究により、

いくつかの誤認と新事実が明らかになったので、今回見直しをしてみた。

その誤認と新事実の話をする前に、

何故本居宣長以来何世紀もたつのに邪馬台国と卑弥呼について何も明らかになっていないのは、

何故なのかを考えてみる。

それが今回の誤認と新事実につながるから。

邪馬台国畿内説は魏志倭人伝は「東と南を間違えて書いた」として自説を主張し、

(そうしなければ近畿方面にはいけない)

邪馬台国北部九州説は魏志倭人伝は「距離を間違えて書いた」として自説を主張するが、

(そうしなければ九州から飛び出してしまう)

どちらも自分に都合の良い部分を信じて都合の悪い部分を「間違えて書いた」と主張する、

かなり子供っぽい論理展開である。

逆に言えば、それが魏志倭人伝が「間違えて書いた」と主張するのであれば、

「方角も距離も間違えて書いた」場合や「方角も距離も正しい」と言うパターンは無いのか?

僕の「邪馬台国宮崎説」は「方角も距離も正しい」ことを前提にしたものである。

但し、里程は1里を70~80m(短里と呼ばれる)と考えているし、

方角は(地図が有ったとは思えないので)国の方角を記述しているのではなく、

歩き出す方角や舟をこぎ出す方角を書いていると考えている。

僕が何故そう考えるか?それは三国志の編者である陳寿の書き方を見れば分かる。

例えば帯方郡から狗邪韓国への水行は

「從郡至倭 循海岸水行 歴韓国 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里」

つまり郡(帯方郡)から倭に至るには海岸に沿って水行し、韓国を経由して、

乍南乍東(南へ行ったり東へ行ったりして)倭国の北岸である狗邪韓國へ至る。7千里である。

この一文だけで、僕の主張する里程と方角に対する理論の正しさが分かる。

帯方郡(今のソウル付近)から狗邪韓国(今の金海市付近)までは約560kmであり、

これを7000里で割ると、1里は80mである。

よく1里=300~400m(長里)と主張する人がいるが、それは別の時代や別の地方の話で、

少なくとも陳寿はこの本の中では1里=70~80m(短里)で書いている。

これは三国志の中の他の地域でも同じである。

例えば、曹操と張飛が対峙した時に、張飛が大声を出した時に曹操軍は30里しりぞいている。

長里ならば12kmである。

張飛の軍(と言うか一党?)はたかだか20人である。曹操の大軍が大声くらいで12kmも退避?

僕はこれは短里であり、つまり2.4km程度だと思う。その方が現実的である。

と言うか実距離ではなく「相手が見えなくなる距離」を30里と言ったのだと思う。

赤兎馬が1日に千里走るのと同じであり、千里は実距離ではなく「すごい」と言う意味である。

では「相手が見えなくなる距離」を30里と言ったのは何故か?

地球は丸いので、おおよそ600m離れれば高さ1mの物は地平線に隠れる。

なので30里=2400m離れれば4mの物が地平線下に隠れる。

つまり馬に乗った張飛の高さを2.5mとすると、目の高さ1.5mの歩兵から張飛が見えなくなる。

それで30里=「相手が見えなくなる距離」としたのであろう。

なので三国志を編集した陳寿は短里つまり1里=70~80mを使っているのだと思う。

方角も同じである。目的地の方角を示すのであれば「乍南乍東」は必要の無い表現である。

歩き出した(この場合はこぎ出した)方角が目的地とは違うので、

わざわざその理由(乍南乍東=南に行ったり東に行ったり)を書いている。

つまり陳寿は目的地の方角を書いているのではなく、

歩き出し(又はこぎ出し)た方角を書いている。

ちょっと横道にそれたが、本題の今まで僕が誤認していたことと新事実。

新しく手に入った「魏志倭人伝以外の中国の史書からの反映」とは後漢書のことである。

范曄『後漢書』(五世紀前半中頃に成立)巻八十五・東夷列伝第七十五・倭の条に、

「建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬」

と書いている。

その中で重要なのは光武帝が金印を与える理由につながる「倭國之極南界也」である。

僕はこれは陳寿が魏志倭人伝の中で、

魏の皇帝が卑弥呼に「親魏倭王」を与えた理由を書くに至った原因と同じだと考えている。

「後漢書」と言いながら成立は三国志の方が100年ほど早い。

明帝の頃に既に事業は始まっており、それは「東観漢記」として一旦はまとまるが、

同時代の編纂であるため記述に制約がある(大人の事情がある)点、

多数の人の編纂を経たため一貫性に欠ける点に問題を抱えていた。

それを東晋の時代に范曄がまとめたのである。

なので陳寿が後漢書を見て「親魏倭王」の印を与えた経緯を書いた訳ではないが、

同じ立場として重要なこと(何故金印を与えたか)を記したのである。

「倭國之極南界也」については「倭國の極南界なり」と理解する学者が多かった。

奴国は福岡付近に比定されているので、奴国が倭国の極南界ならば倭国は福岡から出ず、

この文章の読み方が不適切なので、漢時代の奴国と魏志倭人伝時代の邪馬台国の関係が分からず、

それが邪馬台国の位置と関係が有るのだとは読めなかった。

中国語は英語と同様に理論的な言語である。

情感重視の日本語とは違い文法が厳密。例えば主語や述語が無い文章は少ない。

例えば学者先生の主張する読み方(倭國之極南界也)=倭国の極南界なりの場合の主語は何だろう?

主語を「奴国」と考えられる可能性はあるが、

「倭奴國奉貢朝賀」と「倭國之極南界也」の間に「使人自稱大夫」が挟まっており、

主語「奴国」と述語「極南界也」の間に別の主語「使人」と述語「稱」が挟まっているので、

文法にうるさくない日本語ならばあり得るが、

文法に厳しい英語や中国語ではありえない。

もし「奴国」を主語とするならば、

ちゃんと「倭國之極南界也」の前に「奴国」を書くだろう。

また別の主語として「使人(の住む場所)」とし、

「使人(の住む場所)」は倭国の極南界なりと読む可能性はあるが、

もし無理やり「使人(の住む場所)」を主語とするならば、

述語として「住(極南界に住む)」か「居(極南界に居る)」と言う動詞が有るはずだが無い。

英語や中国語は話し言葉では主語をよく省くが、書き言葉では省かない。

ましてや「後漢書」は史書である。正しい文法で書かれたはず。

ではどう読むのが正しいのであろうか?

そもそも「倭國之極南界也」を「倭国の極南界也」と読むのがおかしいのである。

どういうことか。

漢和辞典で「之」と言う字を調べるとすぐに分かる。

「之」音読み=シ、訓読み=これ、こ(の)、の、ゆ(く)

意味=①ゆく。いたる。 ②これ。この。指示・強意の助字。 ③の。

主格や修飾の関係を表す助字。

と書いてある。つまり「之」を「の」と読むのは日本人だけで、中国人は「の」とは読まず、

(「の」は訓読みなので中国人は「倭国の極南界也」とは読まない。)

意味的にも多くの場合は「の」と言う助詞としての使い方よりも「これ」と言う場合が多い。

現に後漢書でも、この部分の少し前には次のように使われている。

以為持衰不謹便共殺之建武中元二年倭奴国奉貢朝賀使人自稱大夫 倭國之極南界也

後ろの方を「倭国の極南界也」と読むのならば、

前の方も共殺之建武中元二年を、「共殺の建武中元二年」と読むのだろうか?

歴史学者は漢文を読めないのだと思う。

後ろの方は「持衰が謹まずと為すを以ってさらに共にこれを殺す。建武中元二年~」である。

つまり「之」を「これ」と言う意味で使っているのである。

ならば、「倭國之極南界也」も「倭国これ南界を極める」だろう。

使人は自らを大夫と称し、(自分の国である)倭国は南の端まで征服したと主張したのである。

これは「自分を倭国の王だと認めてくれ」と言う主張とその理由の主張であり、

光武帝はそれを認めて金印を与えたのである。

まぁその辺は范曄が文章が下手だったと片付けるにしても、

何でこれ=奴国は倭国の極南界也=が金印授与の理由になる?

歴史学者はものごとを理論的に考えないし、政治にうとい(あるいは無視する)人が多い。

金印を与えた背景や時代を考えるべきだと思う。

そうすると読み方が変わってくる。

「極」が動詞で「極める」と読むのである。

つまり「倭國之極南界也」を倭国の南界を極めるなりと読むのである。

つまり倭の地を南の端まで平定した=実質的に倭国の王となった=よってそれを光武帝が認めた、

だから「漢委奴国王」の金印を与えたのである。

金印の文字を「漢の伊都国王」と読むのはこの事から無理が有る。

他にも国があるのに何で何の為に金印を与えた?となるのでこう読めない。

金印は記念品として与えたのではない。政治的意図が有って与えたのである。

だから思いつくままに漢字を読むだけではいけないと思う。

漢の光武帝の「極地政策(誰にその付近をまかせるか)」を考えるべきだと思う。

その理由から、後年倭の五王が朝貢した際には「安東大将軍」の称号を資格なしと断られている。

(438年に倭の五王の一人である珍は

「使持節 都督 倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事 安東大将軍 倭国王」

の承認を要求したが、「安東将軍倭国王」以外は却下された。

なお、武は「安東大将軍倭国王」を許されたらしい。これは倭王武の上表文で、

東は毛人(蝦夷)を征すること55ヶ国。西は、衆夷(熊襲)を服すること66国。

渡って海北(朝鮮)を平らげること95国と主張したのが評価されたのだと思う。

つまり南界を極めたと主張するのと同じ論法である。)

話は戻って、「倭國之極南界也」の「極」を極めると読むと、僕の邪馬台国宮崎説が事実になる。

倭国の南の果てつまり宮崎や鹿児島まで倭国は平定していたのである。

それを陳寿は知っており、また倭国大乱後に卑弥呼が倭国の女王になったのを知っていたので、

邪馬台国とその北側の国々を無理にでも(たとえ倭人に聞いた話でも)調べて書いたのである。

<後日追記>

上の論理を考えていたら、ものすごく大事なことに気がついた。

魏志倭人伝は、不彌國と女王国の間の国々についておかしな書き方をしている。

「自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳」

(意訳)

女王国より以北は、その戸数や距離のだいたいのところを記載出来る国(伊都国等)もあるが、

女王国のかたわらの国いくつかの国々は遠くて情報もなく、詳しく知ることは出来ない

と断ってから、

「次有斯馬國(途中略) 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里」

(意訳)

(女王国の北側には斯馬國(途中略) そして烏奴國があり、そして有奴國がある

この奴国までが女王に従う国々である。

奴国の南には狗奴国がある。王は男で狗古智卑狗と言い女王国には属さない。

(魏志倭人伝は魏志韓伝とは違い「倭人伝」つまり国ではなく倭人の住む地域の説明なので、

女王国に属さない狗奴国も女王国の北側の国の一つとして説明している。

なので「其南有狗奴國」の「其」は直前まで説明している「奴国」を指している。)

帯方郡より女王国までは(直線距離で)12000里である。

(下でも説明しているが女王国と投馬國には使者は行っておらず、聞いた話なので、

伊都国や不彌國への行程は含まず、帯方郡から女王国への直線距離である。)

こう書いている。

単純に考えれば、

不彌國までの行程に続けて、不彌國の南には(女王国までの間に)次の国が有ると書くのが普通。

何故「自女王國以北」と書くのかがずーっと疑問だった。

でも今回分かった。

今までは女王国や投馬國への行程を伊都国か不彌國で倭人に聞いたのを書いてと思っていたが、

実は後漢書に書かれている「倭國之極南界也」の説明を「使人」が光武帝に説明した際に、

その証拠として南界を極めるまでに征服した国々の名前を説明していた、

その記録が残っていて、陳寿はそれを読み魏志倭人伝の「女王国の北側の国々」を書いたのだ。

なので、こんな書き方になったのだと思う。

今まで疑問に思っていたことが一つ解決した。

<さらに後日追記>

後から読み返して、ふと気がついた。

そう言えば魏志倭人伝は帯方郡から不彌國までは「北側から順に不彌國まで書いている」のに、

何故「不彌国から女王国へ至る間には斯馬國(途中略) 次有奴國がある。」書かなかったのか?

もしかすると陳寿が持っていた「帥升の時代の記録」では狗奴国は奴国の支配下だったのでは?

なので「奴国の部分で女王国に属する国の境」は陳寿が後から付け加えた?

そう考えれば、全ての疑問に答えが出る。

帯方郡から不彌國までは北側から順に書いているのは中国の使者がたどった道だから。

それ以降は「女王国の北側の国」としたのは

「帥升が南界を極めた証拠として挙げた国々」だから南界の女王国の北側だから。

帥升の時代までは狗奴国も奴国の支配下だったので帥升の記録では女王国の北側の国。

ただ、女王国と狗奴国が戦争をしていると言う新しい情報が入ったので陳寿が付け加えた。

だから狗奴国は女王国には属さないが、北側の国として書かれている。

これってやはり、卑弥呼は天照大御神で狗奴国の王はスサノオノミコトなんではないだろうか?

(古事記ではスサノオノミコトは高天原から追われて海を渡り新羅(だと思う)に行き、

そこがイヤだったので日本に戻って出雲をつくったことになっています。)

元は(姉弟なので)同じ邪馬台国の一員だったが、弟は離れて戦いになった?

神話そのものでは?

さらに後日追記終わり。

<さらにさらに後日追記>

僕の邪馬台国宮崎説でみんなが疑問に思いそうなことを解説してみました。

以下のリンクを御覧願います。

邪馬台国はどこにあったか(その40)邪馬台国宮崎説の疑問に対する検討

その中で、特に狗奴国が女王国の南に在るはずだと言う従来の考え方が誤りである証明をして、

狗奴国の男王が卑弥呼の弟であればどうなるかも検討してみました。

以下のリンクを御覧願います。

邪馬台国はどこにあったか(その42)女王国の北側の国とは?

邪馬台国はどこにあったか(その44)卑弥呼の「以て死す」とはどういう意味か?

魏の使者は投馬國と邪馬台国には行っていない。

それは不彌國までの行程の書き方と投馬國及び邪馬台国への行程の記述方法の違いから分かる。

不彌國までは「東南陸行 五百里 到伊都國」のように、

「方角」+「動詞」+「距離」+「到達地」と言う書式で書かれている。

これは実際に行動したことを記述する書式であり、

記載の「方角」に「動詞」したら「距離」行った所に「到達地」があると言う場合に用いられる。

対して投馬國と邪馬台国は「南至投馬國 水行二十日」のように。

「方角」+「目的地」+「動詞」+「距離」と言う書式で書かれている。

これは人に聞いたりした場合等実際には行ったことはないけれど、

こうすれば行けるらしいと言う場合に用いられる書式である。

記載の「方角」に「目的地」は有り「動詞」すれば「距離」で行けると言う場合に用いられる。

魏の使者が投馬國と邪馬台国に行っていれば不彌國までと同じ書式で書かれるはずであり、

書式を変える必要は無い。

実際に行った訳ではなく、漢の時代に奴国の使人が説明した記録が残っており、

それを書いた物だから書式が違うのである。

とすると陳寿が「自郡至女王國 萬二千餘里」=帯方郡から邪馬台国までは12000里と

書いたのは伊都国や不彌國を経由した距離ではなく、

本当に帯方郡から邪馬台国への直線距離なんだと思う。

こう考えれば邪馬台国北部九州説(近畿説も同じだが)の弱点である、

「距離を間違えて書いた」と言うのも間違えたのではなく素直に読めば宮崎に着く。

googleEarthで調べた帯方郡(ソウル)~邪馬台国(宮崎県小林市)は約900kmである。

短里(1里=80m)ならば12000里は960kmなのでほぼ正しい。

この時代に3Dの地球上の距離が測れたのかと言うのは誰しもが持つ疑問だが、

紀元前2世紀ごろに書かれた「周碑算経」には、

太陽高度や季節と星の位置から距離を測る方法が書かれている。

卑弥呼に緯度経度や太陽高度や星空の知識が有ったかどうかは不明だが、

なんせ「鬼道をよくあやつる」人なので、

教えれば必要な情報(秋分の日の太陽高度や星座の位置:これから緯度経度が分かる)を得たり、

それを魏の使者に伝えることは容易だっただろう。

以上が2020年12月19日以降に分かった新事実と魏志倭人伝以外の中国の史書からの知識である。

これを元に模索していたら、

2020年12月19日時点ではどうしても分からなかった邪馬台国の北側の国が判明した。

好古都(かこつ)國はどうしても分からなかったが、鹿児島なのだと分かった。

昔は桜島のことを鹿児島と呼んでいて、水夫(かこ)が多く住んでいたからそう呼ばれた。

つまり水夫(かこ)の津(つ=港)である。同様に「かこ」の島が桜島つまり鹿児島である。

投馬(とぅま)國は「薩摩(さつま)」の音から鹿児島だと思っていたが、

実は西都市(妻=つま)だと分かった。

この辺は明治時代まで「美々津(みみつ)」と呼ばれており、

これは魏志倭人伝の投馬國の記載「官日彌彌(みみ)」の官名に一致する。

彌彌(みみ)の津(港)である。

呼邑(こゆう)國は熊本県人吉市だと思っていたが西都市「児湯(こゆ)」だと分かった。

2020年12月19日時点では邪馬台国は宮崎市だと考えていた。

宮崎市の生目(いきめ)古墳群の名称が、

魏志倭人伝の邪馬台国の記載「官有伊支馬(いきめ)」の官名と同じであるためだが、

実は垂仁天皇の日本書紀に書かれた和名「活目天皇(いくめのすめらみこと)」とも一致して、

古事記に書かれた天孫降臨の場所(高千穂峰)と神武天皇の故事から小林市の方が適当と思い修正。

つまり卑弥呼は女王だが独身で、仕えた男が伊支馬であり垂仁天皇はその子孫だと考えたのだ。

しかも上記はそのまま古事記や日本書紀につながる。

これが邪馬台国=宮崎県小林市説の決定打になった。

もし卑弥呼と邪馬台国の話が事実で古事記と日本書紀につながるのならば、

それは古代の天皇やその業績の中に何か関連する記述が残っているはずである。

例えば上に書いた垂仁天皇のお名前がそれである。

とすると古代の天皇の業績の中にも何かあるのではないか?

垂仁天皇の子である景行天皇は、熊襲が貢物をしなくなり逆らったので九州巡幸をするが、

巡幸と言う言葉で分かるが、自ら戦争はしていない。

崇神天皇時代の四道将軍や景行天皇時代のヤマトタケルから分かるように普通は部下を派遣する。

景行天皇の記事を見ても多くは地元の豪族が三種の神器を掲げて服従を誓って出る。

逆にその地元の豪族の敵を退治するくらいである。

Wiki景行天皇より引用

周防国の娑麼(さば、山口県防府市)に着くと神夏磯媛という女酋が投降してきた。

神夏磯媛は鼻垂,耳垂,麻剥,土折猪折という賊に抵抗の意思があるので征伐するよう上奏した。

そこでまず麻剥に赤い服や褌、様々な珍しいものを与え、

他の三人も呼びよせたところをまとめて誅殺した。

同月、筑紫(九州)に入り豊前国の長峡県に行宮(かりみや)を設けた。

そこでここを京都郡(福岡県行橋市)と呼ぶ。

福岡県には今でも「みやこ郡」が残っている。

それにしても九州にはあちこちに「女王様」が居たのですね。卑弥呼と間違えそう。

なので僕は九州の南側地域及び東側地域は景行天皇(つまり垂仁天皇)の祖先の地であり、

地元の(自身の出身族)を助け、それに敵対する九州西側の「熊襲」を退治しに行ったのだと思う。

それならば部下に任せるのではなく自身が巡幸した説明がつく。

部下を寄越すとおじさんやおばさん親戚一同からさんざんにいわれそうだから。

それが何故魏志倭人伝が古事記や日本書紀につながることになるか?

垂仁天皇や景行天皇の祖先が宮崎に居たならば、熊襲は狗奴国と考えることができる。

邪馬台国と狗奴国の子孫は景行天皇の時代まで戦っており、

景行天皇は九州までその決着をつけに行ったと読めるからである。

いや狗奴国は邪馬台国の南にあるはずと言う人もいるが魏志倭人伝を良く読めば分かる。

原文は、

「自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國~途中略

~次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里」

と書いている。

狗奴国は邪馬台国の南にあるはずと言う人は、

この書が何故「魏志倭人伝」なのか理解していない。

陳寿は魏志倭人伝の最初の部分で、

「倭人在帶方東南大海之中 依山㠀為國邑 舊百餘國 漢時有朝見者 今使譯所通三十國」

と書いている。またすぐそのあとで、

「從郡至倭 循海岸水行 歴韓国 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里」

と書いている。

つまり倭は邪馬台国の仲間だけではなく、魏と付き合いのない70国も含めて倭と考えている。

だから魏志「倭人」伝なのである。「魏志韓伝」は魏志「韓人」伝とはしていない。

であれば「自女王國以北(女王国より北の国)」は、

「此女王境界所盡(女王国に属する国の境界)」までではなく、

女王国に属さない狗奴国も含まれるはずであり、

「其南有狗奴國(その南に狗奴国が有る)」の「其(その)」は奴国のことである。

とすると狗奴国は奴国の南で女王国の北側、つまり熊本付近になる。

これは魏志倭人伝の狗奴国の記述にも合う。

「其官有狗古智卑狗 不屬女王(その官狗古智卑狗と言う者あり 女王国には属さない)」である。

つまり狗奴国は熊本の菊池付近が中心だったのである。

上記の<さらにさらに後日追記>のリンク先願います。

こう考えると魏志倭人伝の邪馬台国と狗奴国の争いが、

古事記や日本書紀の景行天皇巡幸につながるのである。

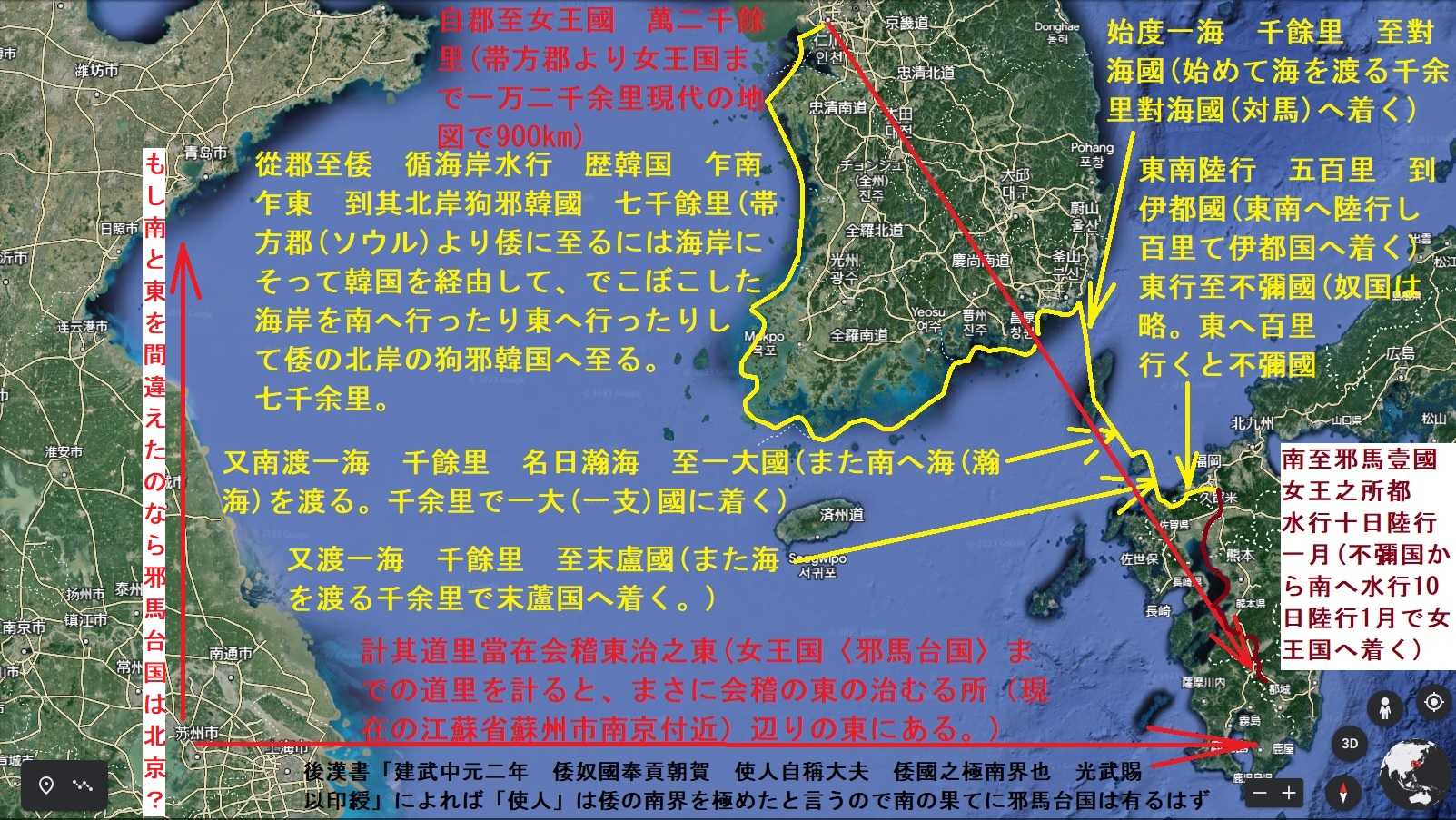

ここまでの魏志倭人伝に書かれたに邪馬台国に関する記述を一つの地図にまとめてみた。

(上図は右クリックして出るメニューから「新しいタブで画像を開く」を選ぶと、

別タブで大きな画像として見られます。)

邪馬台国畿内説や邪馬台国九州北部説は魏志倭人伝の記述のうち一部だけを取り出して

自分に都合よく解釈しているのにすぎない。

魏志倭人伝に書かれたに邪馬台国に関する記述を全て網羅した人はいないのではなかろうか?

特に倭国の様子を書いた後に陳寿がしみじみと書いた以下の部分は大事である。

(原文と意訳)

諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差 計其道里 當在會稽東治之東

(女王国までの)道のりを計算すると、まさに(中国の)会稽の東の魏の治所から東にある。

会稽の東の魏の治所とは、会稽の東側にある魏の治める所つまり

(俗説で言われる会稽郡東治県は後世になってからの地名であり、

魏の時代にはまだ呉の領域である。

ただ、魏の末期には魏に組み入れられ魏の領域になった。)

邪馬台国近畿説の主張するように南と東を間違えているのならば、

(南→東つまり90度左回りならば、東→北なので)

邪馬台国は北京の辺りに有ったことになってしまう。

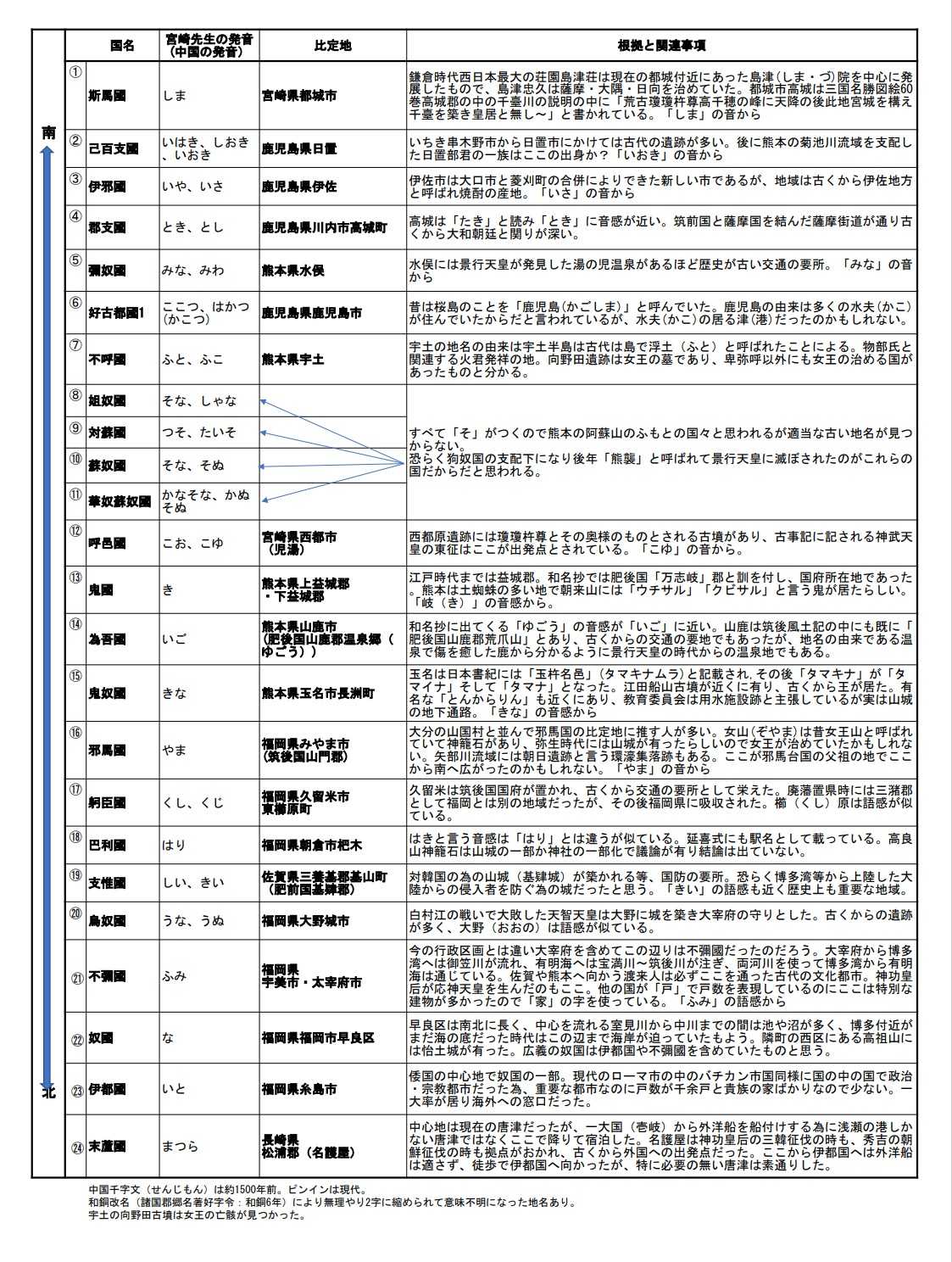

見直し後の帯方郡から邪馬台国までの地図を(北側の国も含めて)書いてみた。

北側の国は奴国の帥升が南界を極める過程で征服した国々なので、

厳密に言うと奴国と邪馬台国の間に有る国々だが、概ね北側にある。

またそれぞれの国の古代の状況等もまとめてみた。

見づらい場合は画像の上で右クリックして出るメニューで「新しいタブで画像を開く」を選ぶと、

見づらい場合は画像の上で右クリックして出るメニューで「新しいタブで画像を開く」を選ぶと、別タブで開けるので、自由に拡大できるので参考まで。

0 件のコメント:

コメントを投稿