2022年 6月『ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで』

ヌビアの遺跡救済キャンペーンに現地で参加した、ただ一人の日本人

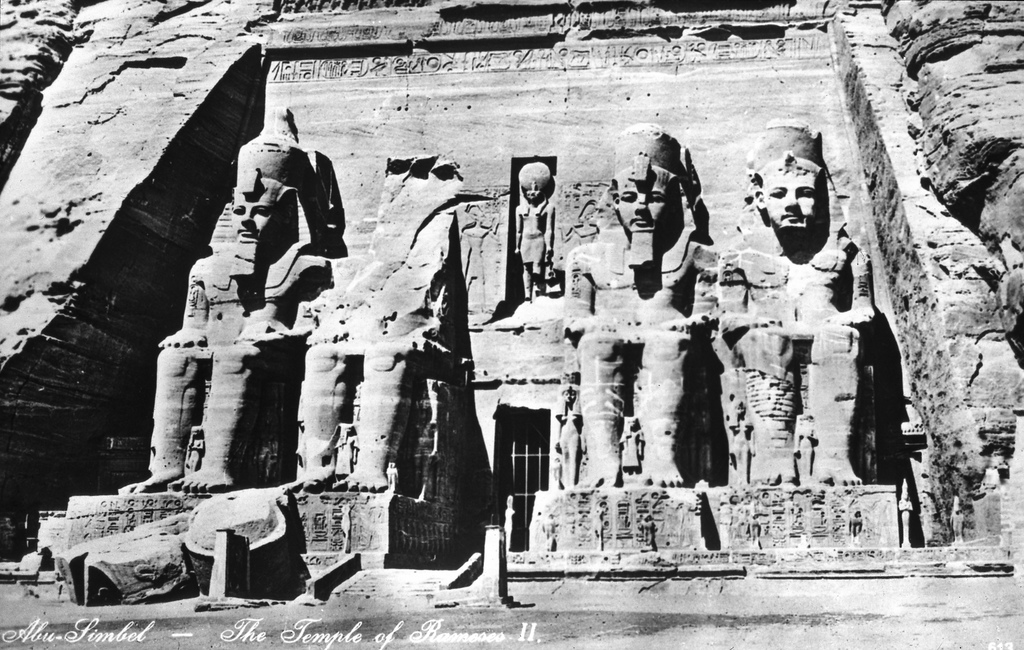

今回取り上げる世界遺産は、今年度の世界遺産検定のポスターでもメインビジュアルの1つになっている『ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで』です。今年は世界遺産条約が1972年のユネスコ総会で締結されてから50年目という節目の年。そのため、世界遺産条約の理念が生まれるきっかけとなった「ヌビアの遺跡群」を取り上げています。

「ヌビアの遺跡群」が世界遺産条約誕生のきっかけになったという話は、おそらく多くの方がご存じだと思いますが、簡単におさらいしておきます。1952年にエジプト政府は「国家の近代化」と「国民生活の向上」のために、ナイル川にアスワン・ハイ・ダムの建設を計画します。しかし、ダム建設計画が実行されると、「アブ・シンベル神殿」や「フィラエのイシス神殿」などのヌビア地方の遺跡がダム湖に沈没してしまうことがわかり問題となりました。

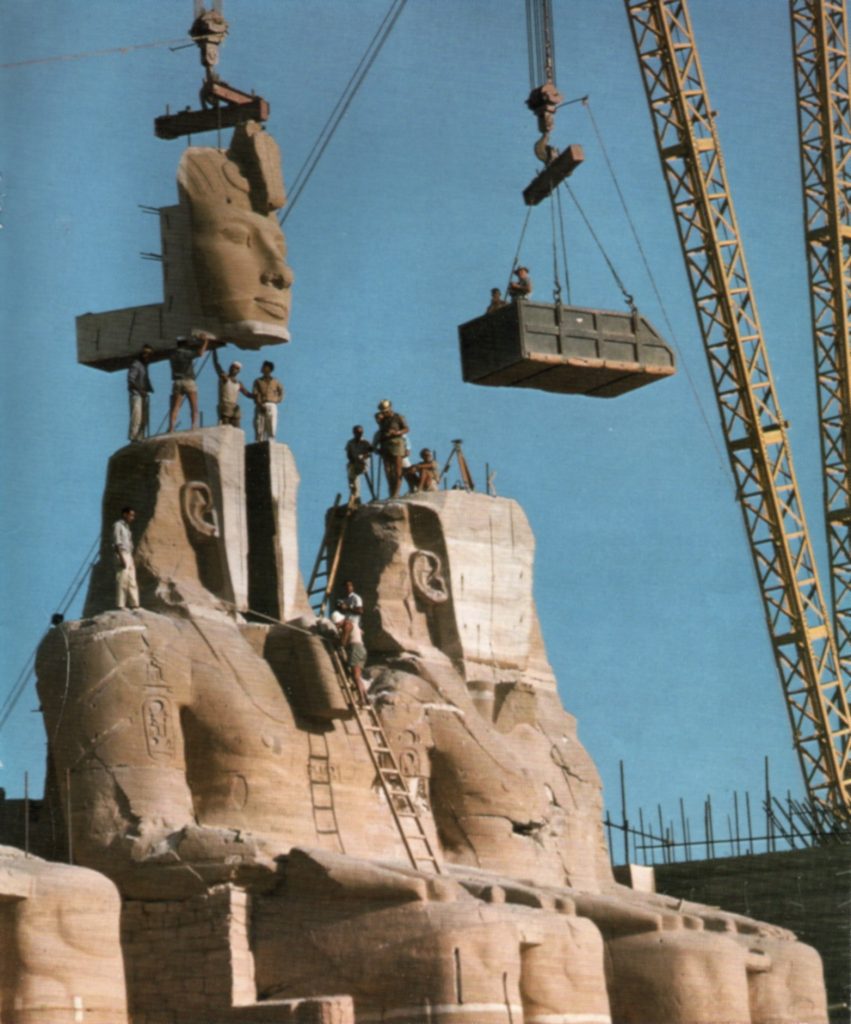

エジプト政府とスーダン政府から要請を受けたユネスコは、1960年からヌビアの遺跡群救済キャンペーンを開始します。このキャンペーンには日本を含む世界50ヵ国や民間団体、個人が協力し、見事ヌビアの遺跡群をダムに沈まない高台へ移転することに成功しました。世界中の国々が協力し、遺産を救済したことは「人類共通の遺産(Common heritage of mankind)」という世界遺産の理念へとつながっていきました。

ここまでは皆さんよく知っているお話だと思います。では、ここでクイズです。50ヵ国が参加したヌビアの遺跡救済キャンペーンですが、日本はどのように協力したでしょうか?

正解は、民間からの寄付金を中心とした支援金を送った、です。日本ユネスコ団体連盟傘下のユネスコ協力会、学生ユネスコクラブなどの募金キャンペーンにより約5,000ドル、さらに朝日新聞社が1963年に行った「エジプト美術五千年展」および1965年の「ツタンカーメン展」の収益金112万ドルをヌビアの遺跡救済キャンペーンのために寄付しています。こうした民間からの義援金を中心とした資金により、救済キャンペーンへの日本の財政支援は115万ドルにおよび、ユネスコ主要加盟国の中でも上位に入ったといいます。一方で、政府からの公的資金による支援金は少なく、欧米の先進国のように現地に調査団を送ることもしませんでした。

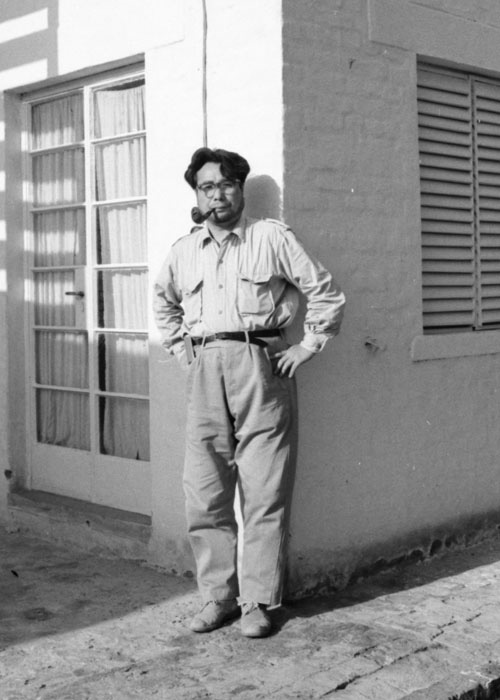

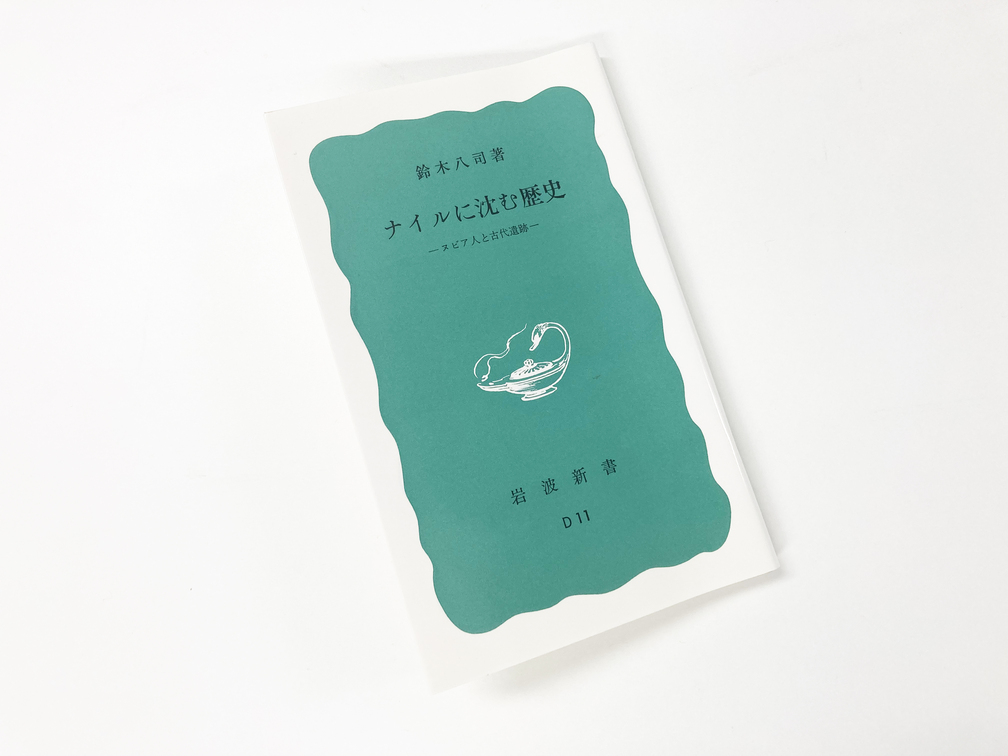

では、ヌビアの遺跡救済キャンペーンに参加した日本人はいなかったのでしょうか?じつはただ一人、現地で遺跡救済キャンペーンに関わった日本人がいました。それが後に東海大学で教鞭を執った鈴木八司(1926-2010)です。

鈴木八司がヌビア遺跡救済キャンペーンで果たした役割とは?

今回、鈴木八司がヌビア遺跡救済キャンペーンで果たした役割を知るために、京都大学の坂本翼さんにお話を聞きました。坂本さんは古代エジプトやスーダンの歴史を研究しており、鈴木八司についての論文を執筆されています。

「鈴木八司先生はエジプト学のパイオニアの一人です。まだほとんど先人がいなかった時代に、古代エジプトの研究を志して、カイロへ10年間留学されていました。そういう中で、ヌビアの遺跡救済キャンペーンの調査に関わっていきました」

1960年にヌビアの遺跡救済キャンペーンを始めたユネスコは、当時の事務総長ビットリオ・ヴェロネーゼが、救済キャンペーンへ日本も参加するよう呼びかけます。日本政府内には、文化大国として国際社会で存在感を示すために参加すべきであるという賛成派と、海外の文化遺産保護に協力している余裕はないという反対派の二つの立場が対立していました。そうした中で、とにかくまずは現状の把握に努めるべきだという考えのもと、カイロに留学していた鈴木に対して、現地の様子を調査してくるようにとの依頼が日本政府から舞い込みます。

依頼に応えて、鈴木八司はヌビアを2度調査しています。1度目は1960年9~10月です。この調査はヌビアの遺跡救済キャンペーンへの各国の参加状況や支援方法の実態を探るために行われました。2度目は1961年1~2月です。2度の調査の結果、ヌビアの遺跡救済キャンペーンに参加することは、日本における古代オリエント研究の重要な契機になるので、ぜひキャンペーンに参加すべきであると鈴木は日本政府に進言しています。また、日本の新聞や雑誌に広く寄稿し、ヌビアに残る古代遺跡の重要性やこの地に住む人々の故郷が今まさにダム湖に沈もうとしている危機的状況を盛んに訴えています。

結局、遺跡救済キャンペーンに日本政府が正式に調査団を派遣することはありませんでしたが、こうした鈴木の尽力が後の日本政府のユネスコ活動の支援をもたらしたと坂本さんは指摘します。「鈴木先生の進言が受け入れられることはなかったかもしれないが、遺跡救済を目指し先生がヌビアで始めた奮闘の数々は、やがて形を変えてボロブドゥールやスコータイ、モヘンジョ・ダーロ遺跡への日本政府の支援につながっていったように思います」

「人類共通の遺産(Common heritage of mankind)」という世界遺産の理念誕生につながったヌビアの遺跡救済キャンペーン。公的には認められていないかもしれませんが、そこに熱い思いをもって関わった日本人がいたことは、ぜひ覚えておきたいですね!

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで

登録基準:(i)(iii)(vi)

登録年:1979

登録区分:文化遺産

次回の更新は2022年8月を予定しています。

例題

2022年は世界遺産センターが創設されてから30年!

今年2022年は、世界遺産活動にとって重要な出来事と関連した年です。6月の「今月の世界遺産」で紹介した世界遺産条約批准の1972年から50年目、3月の「今月の世界遺産」で紹介した『イエローストーン国立公園』が世界で最初の国立公園に認定されてから150年。そして今回ご紹介するのが、1992年に世界遺産委員会事務局を担う「世界遺産センター」が発足して30年の節目です。「世界遺産センター」が置かれるユネスコ本部があるフランスの首都パリには、世界遺産の『パリのセーヌ河岸』があり、今年の世界遺産検定のポスターにその写真が載っています。

『パリのセーヌ河岸』というと、多くの人は2019年4月に起きたノートル・ダム大聖堂の火災を思い出すのではないでしょうか? 1163年に着工し、1345年に完成した「我らの貴婦人(Notre-Dame)」の名をもつゴシック様式の聖堂が大きな炎に包まれ、悲しみにくれた様子で祈りの言葉を唱えるパリの人々の姿は痛ましいものでした。火災から3年がたち、現在は復元作業が続けられています。

また、2019年には日本でも衝撃的な文化遺産の火災が発生しました。10月に沖縄県で起きた首里城の火災です。約11時間にわたり燃え続け、正殿をはじめとする9施設が焼失しました。首里城の建物は1945年のアメリカ軍の侵攻によりすべて焼失しており、火災で焼失した建物は戦後に復元したものでしたが、首里城の遺構は『琉球王国のグスク及び関連遺産群』として世界遺産に登録されています。焼失した首里城の建物は現在、復元中です。

ノートル・ダム大聖堂と首里城の復元を考えるウェブ展覧会

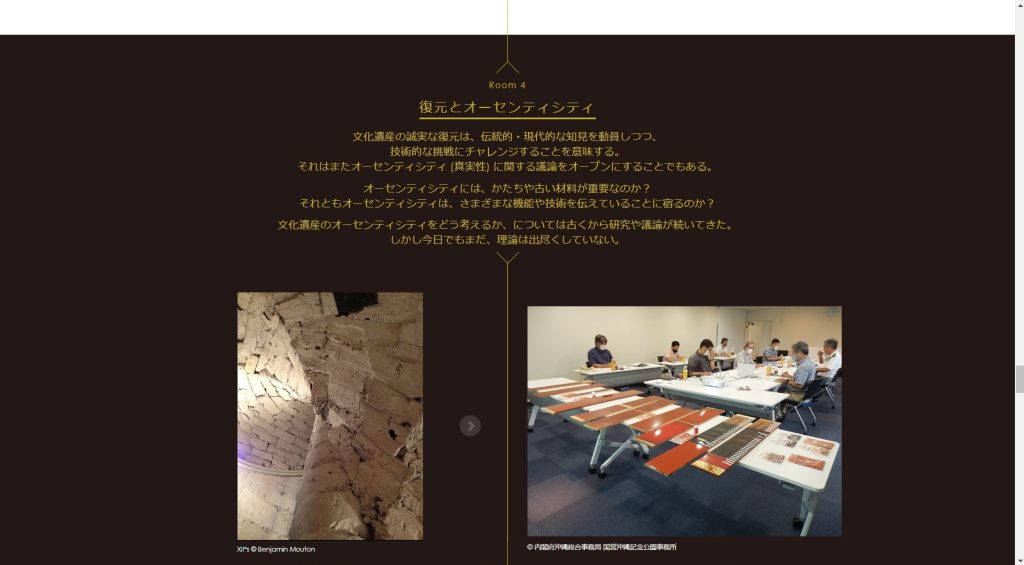

ともに2019年に火災で大きな痛手を受け、現在は復元を行うこの2つの文化遺産を取り上げたウェブ展覧会がスタートして注目を集めています。「パリ・ノートルダム大聖堂と首里城 2019年の火災を超えて復元と文化遺産の価値を考える」です。プロローグには「文化遺産のオーセンティシティ (真実性) は、文化遺産をかたち作る部材や形態がオリジナルであることによって証明される、と伝統的には理解されてきた。古い部材が失われてしまった文化遺産を「復元」することと、こうした伝統的なオーセンティシティ理解は、相入れないように思われる。(中略)復元は、建物の文化遺産としての価値、さらにその社会的な価値に関して、どのような意味をもつのだろうか」とあります。

世界遺産について学ぶ際に重要な概念であるオーセンティシティ(世界遺産検定では「真正性」と訳しています)ですが、火災などによって失われてしまった文化遺産を復元した場合、オーセンティシティは失われてしまうのか、という視点から2つの文化遺産について紹介する非常に興味深い内容の展覧会です。

このウェブ展覧会を企画したのが、2019年の火災発生当時のICOMOS(イコモス)の会長だった河野俊行さん(九州大学副学長、主幹教授)です。河野さんはノートル・ダム大聖堂の火災を受けて、「この問題には建築にとどまらないより多角的なアプローチが必要」と考えて、文化的な背景も価値も異なる首里城を同時に扱うこの展覧会を企画しました。日本とフランスの専門家がこの展覧会を実現するために集まり、2年の準備期間を経て4月にサイトがオープン。日本語、英語、フランス語の3ヵ国語でウェブ展覧会を見ることができます。「日仏の歴史的建造物の様々な違いを超えて、被災文化遺産の復元という共通課題について、フランスの専門家達と2年間数十回にわたって議論してきた成果が結実しました」と河野俊行さんは言います。

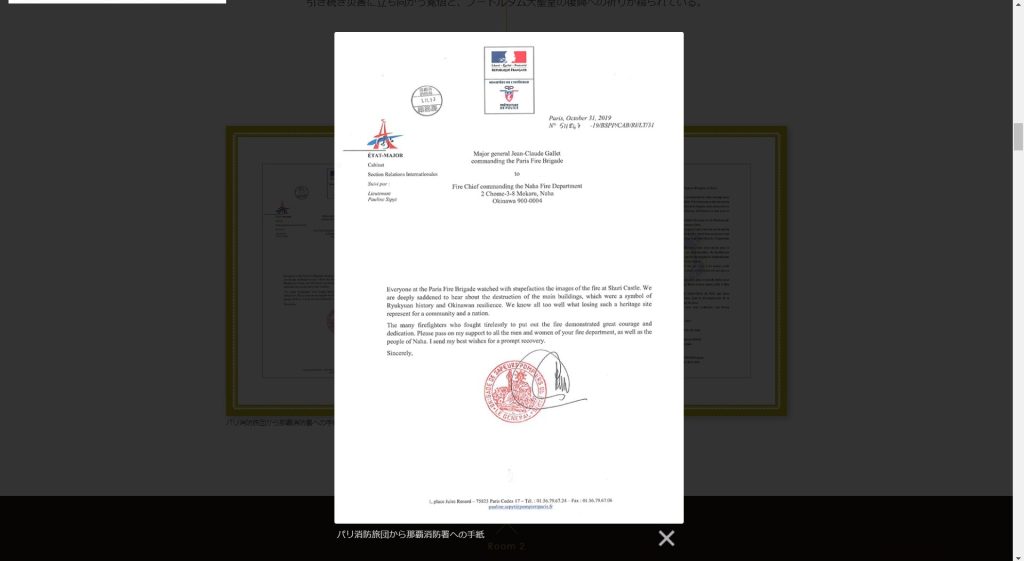

今回のウェブ展覧会の見どころが、豊富なビジュアル資料の「展示」です。2つの遺産に関わる写真や古文書など約350枚を見ることができます。首里城火災の日にパリ消防旅団ジャン・クロード・ガレット少将から那覇市消防局へ送られた手紙といった現代の資料から、ジャン・ブーケが15世紀に描いたノートル・ダム大聖堂の絵のような古いものまで、多くのビジュアル資料をもとに、2つの遺産を紹介していきます。

ウェブ展覧会ならではの見せ方にも注目です。プロローグの後には、「Room 1 灰燼」、「Room 2 不変性と変容」、「Room 3 想いと記憶」、「Room 4 復元」とテーマごとの展示が続きますが、2つの遺産をテーマごとに画面の左右でわけて平行して紹介しています。鑑賞者は画面を下にスクロールしながら、それぞれのテーマごとに2つの遺産について見ていく流れです。ウェブ展覧会ならではの手法といえるでしょう。これによって鑑賞者は2つの遺産をバラバラのものでなく、比較しつながりを感じながら見ていくことができます。

エピローグ「未来へ」ではオーセンティシティという理念の進化について語られています。 「失われた部分を誠実に復元することは、これまでしばしば揶揄されてきたような、文化遺産の改竄ではない。それは、オーセンティシティの核心に関わる部分を正確に回復させる作業・プロセスである。(中略)ノートルダム大聖堂と首里城正殿の復元は、この理念上の進化に大いに貢献するだろう」。

このウェブ展覧会は2つの遺産の復元完了が公式に宣言されるまで続けられます。「文化遺産の復元には市民のサポートが大事。この展覧会が市民の理解を深めるプラットフォームになればいい」と河野俊行さんは言います。ぜひ皆さんもこのウェブ展覧会をじっくり見て2つの遺産について理解を深め、「文化遺産の復元とは何だろう?」「どういう意味を持つものなんだろう?」ということを考えてみてください。そして、この2つの建物の復元が完了するまで応援していきましょう!

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ウェブ展覧会「パリ・ノートルダム大聖堂と首里城 2019年の火災を超えて復元と文化遺産の価値を考える」※こちらのウェブサイトでは2022年3⽉14⽇(⽉)・15⽇(⽕)に開催され、日仏の復元担当者も出席した国際シンポジウム「災害後の復興-パリ・ノートルダム⼤聖堂と⾸⾥城の復元ー」の動画を9月中に公開予定です。

パリのセーヌ河岸

登録基準:(i)(ii)(iv)

登録年:1991

登録区分:文化遺産

琉球王国のグスク及び関連遺産群

登録基準:(ii)(iii)(vi)

登録年:2000

登録区分:文化遺産

次回の更新は2022年12月を予定しています。

例題

屋久島は2023年で世界遺産登録から30周年!

今回は日本の自然遺産『屋久島』を取り上げます。屋久島は1993年に日本で最初の世界遺産の1つとして登録されたので、2023年で登録から30周年を迎えます。記念すべき節目の年に向けて、屋久島では様々な取り組みが予定されているそうです。

その1つとしてすでにはじまっているのが、屋久島の豊かな自然や環境を通じてSDGsについて学ぼうというボードゲーム「屋久島版Get The Point」の制作と活用です。「循環型社会の構築」や「限りある資源の有効活用」、「自然との共存」が、自分たち自身の暮らしを豊かにし、その豊かさを持続させていくために不可欠であるということを実感することを目的としています。

例えば、屋久島の99%の電力を賄っている「水力発電」や地元の植林した杉を使った「屋久島地杉の家」、屋久島特産の「たんかんのジュース」などがポイントアップとなるプラスのカードに使われています。一方、観光地ならではの課題である「オーバーツーリズム」や「水質汚染」などがマイナスのカードとなっています。これらのカードの要素は、屋久島町内の小中高生を中心にワークショップを実施し、延べ700人以上へのアンケートから特産物や地域貢献、課題感を抽出して決めたということです。

子どもたちのアクションが大人を変えつつある

ゲームの制作に携わったNPO法人HUB&LABO Yakushima代表理事の福元豪士さんはこう話します。「元々、屋久島では町が『屋久島型ESD(Education for Sustainable Development)』と言って、SDGsも絡めた持続可能な開発のための教育というのをずっと進めていました。その一貫として世界遺産登録30周年で何かこの教育をもっと広げるためにできないかということで屋久島版ボードゲームの開発がはじまりました。身近な題材を使うことで、SDGsが掲げる目標やメッセージが、子どもたちや地域住民、観光で訪れる人々により伝わりやすくなります。」

「屋久島版Get The Point」はすでに屋久島町の多くの小学校、中学校、高校の授業で導入されています。「子どもたちの反応も良いのですが、教員の皆さんがすごく良い教材だと評価してくれています」と福元さんは話します。「屋久島というこの島は世界遺産に登録されている『世界の宝』なんだということを子どもたちに伝える意義はとても大きいと思います。子どもたちの中には世界の宝である屋久島の自然を守らなければということで、ごみ拾いをする子どもたちなどがいます。そうした子どもたちのアクションが大人も変えていっています。」

屋久島の世界遺産登録エリアは島の一部分ですが、30周年を機にこれを拡大しようという動きもあるそうです。「今登録されているエリア以外にも学術的にすごく貴重な自然が残るエリアがあるので、そこも世界遺産に拡大登録するために会をつくって動き出しています。SDGsというのは2030年までの目標ですが、そこで終わるわけではありません。屋久島はその先を見据えてすでに動き出しています。世界中の人の注目が集まる島なので、世界の見本となる活動を行って、発信していければ良いと思っています」。

SDGs後の2030年以降の世界を見据えて、すでに動き出している屋久島。今後もますます注目していきたいですね。

(取材協力:すなばコーポレーション、日テレアックスオン)

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

屋久島

登録基準:(vii)(ix)

登録年:1993

登録区分:自然遺産

次回の更新は2023年3月を予定しています。

例題

ヴァティカン美術館に作品がある日本人画家・岡山聖虚とは?

今回取り上げるのは、第52回世界遺産検定のメインビジュアルにもなっている『ヴァティカン市国』です。ヴァティカン市国はローマ市内にある世界最小の独立国です。その面積は0.44㎢で東京ディズニーランドよりも小さいというから驚きです。そして、国がそのまま全て世界遺産に登録されています。国全体が世界遺産となっている例は他にはありません。

ヴァティカン市国はローマ教皇を国家元首とする国でもあります。国の面積は最小ですが、世界のカトリック教会の頂点に立ち、キリスト教徒にとって最も神聖な場所のひとつです。ヴァティカン市国のなかでローマ教皇が要人との謁見などに使うのが、ヴァティカン宮殿です。有名なサン・ピエトロ大聖堂のすぐ横にあります。

このヴァティカン宮殿の大部分を占めるのが、ヴァティカン美術館です。16世紀末に教皇ユリウス2世により創設されたこの美術館は500年以上の歴史をもち、歴代のローマ教皇が蒐集(しゅうしゅう)した美術品を展示しています。ラファエロの「アテネの学堂」やレオナルド・ダ・ヴィンチの「聖ヒエロニムス」など数々の名作がここに収められています。

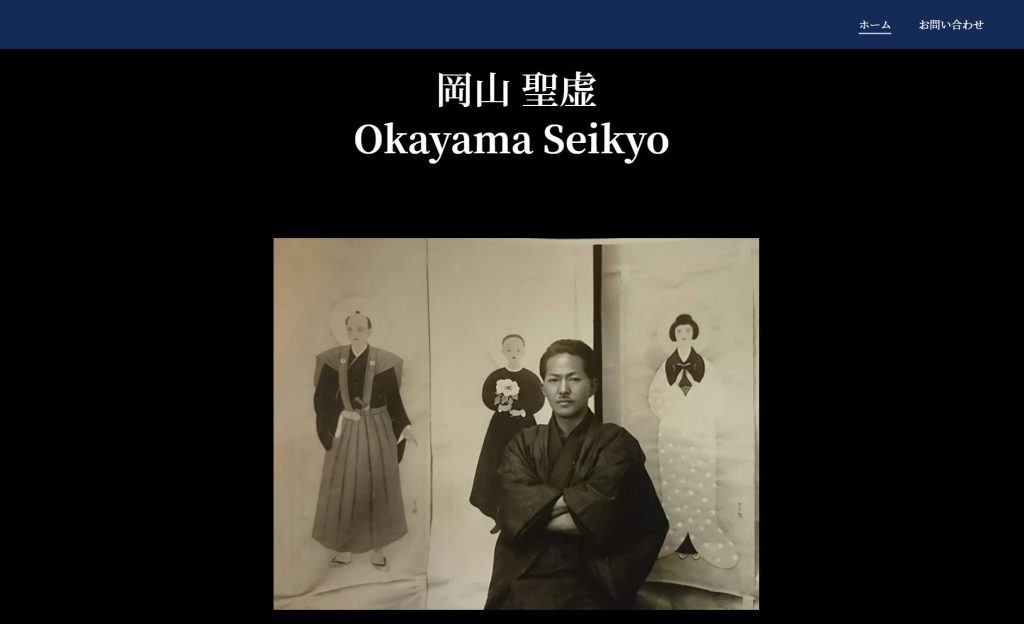

ヴァティカン美術館には日本人画家たちの作品が納められていることをご存知でしょうか? 今回はその1つ、岡山聖虚(1895~1977年)という画家が描いた「日本二十六聖人画」を紹介します。これは1597年に豊臣秀吉の命によって長崎で磔の刑に処された26人のカトリック信者を、縦2m幅75cmの掛け軸にひとりずつ描いた26枚の掛け軸からなる大作です。

岡山聖虚は15年かけてこの絵を制作し、1931年に当時の教皇ピオ11世に献上しました。日本画的な表現の中に西洋的なものが混じり合っていて、非常に心を打たれる作品です。2019年に現在のローマ教皇フランシスコが長崎を訪れた時に、日本二十六聖人記念館で「日本二十六聖人画」のレプリカ(浦上キリシタン資料館所蔵)をご覧になられました。

修復が望まれる「日本二十六聖人画」

岡山聖虚は「忘れられた天才画家」とも呼ばれており、その作品が近年国内外で新たに発見されており、注目を集めています。聖虚のひ孫にあたる木下さんは昨秋にホームページを立ち上げました。「聖虚は100点以上の作品を残していますが、名声、名誉といったものとは無縁でした。作品の記録もあまり残っていませんので、聖虚のことをもっと広く知っていただきたいとホームページを立ち上げました」と木下さんは言います。

木下さんはヴァティカン美術館に収められている聖虚の代表作「日本二十六聖人画」は100年の間に劣化が進んでおり、一刻も早く修復が必要な状況だといいます。「約20年前に現地で日本人の修復家の方々が修復を行ってくださったのですが、26枚の絵のうち修復できたのは3分の1程度でした。早く修復の続きをしないと、劣化がどんどん進んでしまうので心配しています。ヴァティカン美術館所蔵の絵を持ち出すことは非常に難しいことなのですが、なんとか絵を日本で修復することができないか、聖虚の絵を守る方法を必死に探し続けています」。日本人の「忘れられた天才画家」の代表作、修復され良い状態で世界中の人々に見てもらう日が早く来ることを期待したいですね。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

ヴァティカン市国

登録基準:(i)(ii)(iv)(vi)

登録年:1984

登録区分:文化遺産

次回の更新は2023年6月を予定しています。

例題

ブルーモスクを彩るトルコの伝統的タイル「イズニックタイル」

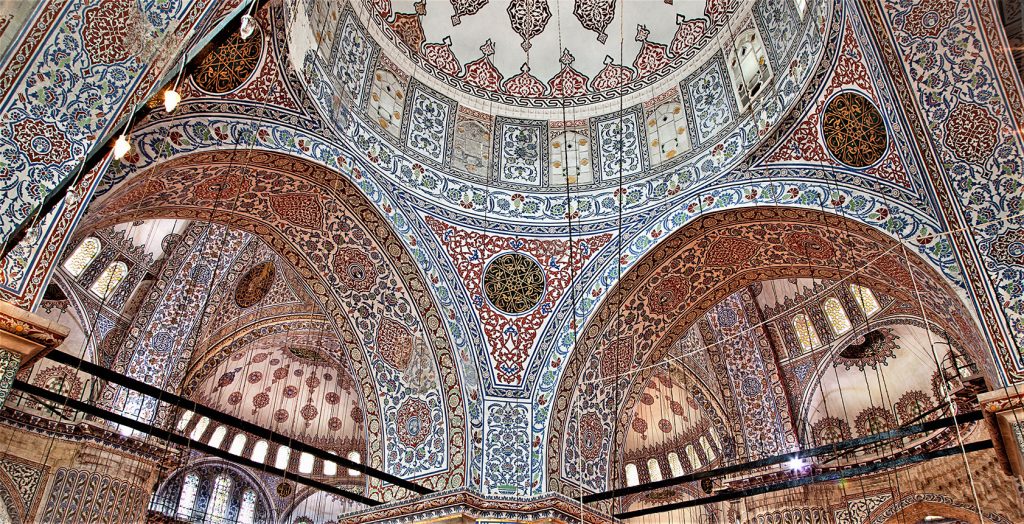

第53回世界遺産検定の申込受付がはじまりました。今回のメインビジュアル(写真上)は細やかで美しい装飾のされたモスクですが、どこの何というモスクかわかりますか? 答えはトルコ共和国の『イスタンブルの歴史地区』に含まれる「スルタンアフメト・モスク」、通称「ブルーモスク」です。こちらは17世紀にアフメト1世によって建造され、世界で最も美しいモスクとも称されます。天井や壁の装飾のブルーがとても鮮やかで綺麗ですね。

では、「ブルーモスク」の装飾はどのようにつくられているのでしょうか? 近づいて見てみると、タイルを貼り合わせてつくられていることがわかります。トルコの伝統的な工法でつくられたこのタイルを「イズニックタイル」といいます。ブルーモスクの装飾には、2万枚以上のイズニックタイルが使われているといいます。

ブルーモスクのイズニックタイルには、いろいろな異なるチューリップの模様が描かれているのが特徴です。チューリップはトルコ原産の花で、トルコ語では「ラーレ」と言います。そのアラビア語を組みかえると、イスラム教で万物を支配する唯一神「アッラー」となることから、神と関係の深い花だと考えられてきました。そのため宗教的なシンボルとしてトルコで崇められています。ぜひ現地に行った際はイズニックタイルのさまざまなチューリップ模様を探してみて下さい。

イズニックタイルはトルコ北西部に位置するブルサ県のイズニックで生産されたことから、その名がついています。イズニックはかつて「ニカイア(ニケ―ア)」と呼ばれた都市です。ローマ帝国皇帝のコンスタンティヌス1世がキリスト教の教義を審議するために開催した「ニケ―ア公会議」が開かれた場所としてよく知られています。イズニックは14世紀頃から陶器やタイルの生産で繁栄しました。そうした歴史的、文化的に重要な街であることから、トルコの世界遺産の暫定リストにも載っています。

世界遺産『イスタンブルの歴史地区』はタイルに注目してめぐる!?

イズニックの陶器やタイルは、原材料となる土にさらに白い土を塗り、下絵を描いた上に透明の釉薬を塗ってつくられます。イズニックタイルの第一期と位置づけられる15世紀~16世紀半ばには、紺や青、緑、薄紫を基調にしたシンプルな彩色のタイルがつくられました。さらに第二期と位置づけられる16世紀半ば~17世紀半ばには赤も加わり、色彩が豊かになっていきました。イズニックで生産される陶器やタイルは、オスマン帝国の宮廷で重用され、宮殿やモスクにも多用されました。

世界遺産『イスタンブルの歴史地区』では「ブルーモスク」以外にも様々な建物でイズニックタイルの装飾を見ることができます。メフメト2世によって15世紀半ばに建造された「トプカプ宮殿」は、歴代のスルタンが改築を加えながら居住したため、部屋ごとに異なったイズニックタイルの装飾を見ることができます。また、スレイマン1世が建設を命じた「スレイマニエ・モスク」では、華美な「ブルーモスク」や「トプカプ宮殿」とは違い、きりっと抑制のきいたイズニックタイルでの装飾が見どころです。

その他にもイスタンブルを歩いていると、さまざまな場所でイズニックタイルと出会うことがあるはずです。タイルに注目しながら街を見て回るのも面白いかもしれません。ぜひイスタンブルを訪ねた際はタイルにご注目下さい。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

イスタンブルの歴史地区

登録基準:(i)(ii)(iii)(iv)

登録年:1985/2017範囲変更

登録区分:文化遺産

次回の更新は2023年8月を予定しています。

例題

南イタリアの「おとぎの国」で開かれたファッションショー

第54回世界遺産検定の申込みが始まりました。今回の検定のメインビジュアルはイタリアの世界遺産『アルベロベッロのトゥルッリ』(1996年登録、文化遺産)です。この遺産のことはよく知っている人も多いと思います。白い漆喰の壁と、円錐形の石屋根をもつ、特徴的な住宅(トゥルッリ)が立ち並ぶ世界遺産です。アルベロベッロの旧市街には今でも1,000軒以上のトゥルッリがあり、現役の住居やホテルとして使われています。

アルベロベッロのあるイタリア南部のプーリア州では石灰岩の土壌が広がっていて、古くから石灰岩を用いた独自の建築が発達してきました。トゥルッリは16~17世紀に、開拓農民用の住居としてつくられました。壁は石灰岩の切り石を積み重ね、漆喰で白く塗り固められています。円錐状の屋根に部屋は一つだけで、この一部屋分をトゥルッロ(複数形がトゥルッリ)といいます。その部屋が集まって一軒の家になっています。

アルベロベッロを含む南イタリアのプーリア州で先日(2023年7月)、イタリアを代表する世界的なラグジュアリーファッションブランドのドルチェ&ガッバーナが新作コレクションの発表会を行いました。アルベロベッロの街も、もちろん会場の一つとして使用されました。最新のファッションに身を包んだモデルの人たちが、おとぎ話に出てくるようなとんがり屋根の家々の間を歩き抜ける様子はとても美しく、興味深いイベントとして成功していたと思います。何百年も前につくられた街並みを、現代においてこういう形で活用することもできるという良い事例です。

ドルチェ&ガッバーナHPへ

富岡製糸場で日本初の世界遺産ファッションショー

日本でも世界遺産をファッションイベントに活用しようという動きが進んでいます。『富岡製糸場と絹産業遺産群』に含まれる富岡製糸場では、今年の10月中旬に国内初の世界遺産での本格的なファッションショーが開催される予定です。これは観光庁の「観光再始動事業」の一つとして行うもので、国宝に指定されている西置繭所(にしおきまゆじょ)の多目的ホールなどを使うことを検討しています。

ご存じのように、富岡製糸場は明治政府が1872年に設立した官営の器械製糸場です。フランスの技術者ポール・ブリュナによって伝えられた器械製糸技術が、富岡の地で日本の伝統技術との融合し、独自の改良も加えられていきました。その結果、富岡製糸場の製糸技術は1873年のウィーン万国博覧会で入選するなど国際的な評価を受けるに至り、フランスやイタリアなどのシルク先進国で富岡の生糸が使われるようになりました。そうした歴史もあるので、ファッションショーを行うのにぴったりな場所だと思います。

世界遺産条約では「世界遺産に社会生活の中で機能・役割を与えるべき」という記述があります。ただ守るだけでなく、現代の生活の中でどう生かしていくのか、ということが非常に重要です。世界遺産の生かし方の一つとして、こうしたイベントなどでの活用というのは今後も増えていきそうです。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

アルベロベッロのトゥルッリ

登録基準:(iii)(iv)(v)

登録年:1996

登録区分:文化遺産

次回の更新は2023年12月を予定しています。

例題

雄大な自然に調和してたたずむ瀟洒なホテル

今回取り上げるのは55回検定のメインビジュアルになっている『カナディアン・ロッキー山脈国立公園群』です。皆さんは「カナディアン・ロッキー」と聞くと、どういった風景を思い起こされるでしょうか? 「カナディアン・ロッキーの宝石」とも謳われるルイーズ湖やペイトー湖などの氷河湖や、険しい山々が青い空に向かって連なるテンピークス、北半球最大の約325km²にわたって広がるコロンビア大氷原やそこから流れ出すアサバスカ氷河、グリズリーやヘラジカなど貴重な野生動物が生きる針葉樹林の森、カンブリア紀の化石が数多く発見されるパージェス頁岩など、さまざまな風景が浮かび上がってくるのではないでしょうか?

『カナディアン・ロッキー山脈国立公園群』を構成するのが、バンフ、ジャスパー、ヨーホー、クートネーの4つの国立公園と、ハンバー、マウント・アシニボイン、マウント・ロブソンの3つの州立公園です。バンフ国立公園はカナダでもっとも歴史のある国立公園で、1887年に指定されています。19世紀末に山脈西部に大陸横断鉄道が敷設されたことや、温泉が発見されたことが契機となりました。このバンフ国立公園の世界遺産の登録エリアに歴史的なホテルがあります。フェアモント・バンフ・スプリングスです。古城のような外観は、周囲の美しい自然とも、見事に調和しています。ホテルの名前は、近隣の山のさまざまな場所から湧き出る天然温泉にちなんで名付けられました。

このホテルはバンフ国立公園が誕生して間もない1888 年に開業しました。現在のホテルの敷地はいくつかの建物で構成されており、本館は11階建てセンタータワー(ウォルター・ペインター設計、1914年)と、北棟と南棟(ジョン・オーロック設計、北棟1927年、南棟1928年)で構成されています。ホテルのお城のような外観はフランスのロワール渓谷の城(『ロワール渓谷:シュリー・シュル・ロワールからシャロンヌまで』として世界遺産に登録)のデザイン要素が取り入れられています。ホテルの建物は1988年にカナダ国定史跡に指定されました。

「シャトー様式」の古城風ホテルはカナダ中に点在

ホテルの内装には石や木材が使われており、天井には漆喰細工があります。シャンデリアやテーブル、椅子、ソファーなどの調度品もひとつひとつが落ち着いた風合いがあり、「カナディアン・ロッキー」の自然の中を散策した後、疲れを心地よく癒してくれそうな優美な内部空間です。もちろんホテルでは天然温泉も楽しめます。

このフェアモント・バンフ・スプリングスですが、じつはカナダ・パシフィック鉄道という鉄道会社によってつくられたものです。鉄道を使って多くの観光客にバンフ国立公園に足を運んでもらおうと建設しました。

カナダへ行ったことがある人はご存じかもしれませんが、こうした鉄道会社が建設したホテルがカナダの各地にあり、それが地域のランドマークとなっています。有名なところだと、世界遺産にも登録されている『ケベック旧市街の歴史地区』にあるシャトー・フロントナックです。

ケベックのシャトー・フロントナックもカナダ・パシフィック鉄道によって建設され、1893年に開業しました。こちらもバンフ・スプリングス・ホテルと同じように城のようなデザインです。急勾配の屋根や巨大な円形および多角形の塔と塔、華やかな切妻とドーマーが特徴的な美しいホテルです。1981 年にカナダの国定史跡に指定されています。

カナダの鉄道会社がつくったホテルの多くはお城のような形で建てられています。その結果、お城のような建物はカナダに独特な建築様式「シャトー様式」として知られるようになりました。1929に開業したトロントのロイヤル・ヨークはシャトー様式の鉄道ホテルの最大のものです。カナダを訪ねる機会があったら、街ごとの鉄道ホテルに注目してみるのも面白いかもしれません。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

カナディアン・ロッキー山脈国立公園群

登録基準:(vii)(viii)

登録年:1984年登録、1990年範囲拡大

登録区分:自然遺産

次回の更新は2024年3月を予定しています。

例題

パリのオリンピック開会式パレードの舞台は「世界遺産」!?

2024年7月の世界遺産検定と年間を通じてのメインビジュアルは『パリのセーヌ河岸』に決定しました。フランスのパリでは今年7月~9月までオリンピック・パラリンピックが開催されます。注目したいのが、今回は開会式がいつものようにスタジアムで行われるのではなくて、スタジアムを飛び出して「セーヌ川」で選手たちのパレードが行われるという点です。パリ中心部を流れるセーヌ川は世界遺産に登録されています。つまり、「世界遺産」を舞台にオリンピックのパレードが行われるのです。

具体的にセーヌ川で行われるパリオリンピック開会式の水上パレードの中身を見ていきましょう。開会式の7月26日、選手たちは船に乗り、川の流れに沿って東から西へ6kmにわたってパレードします。出発点となるのはオステリッツ橋です。オステリッツ橋付近は世界遺産の登録エリアに含まれていませんが、そこから川を下り、世界遺産エリアに突入します。まず見えてくるのは16~17世紀に造られた美しい館が並ぶサン・ルイ島です。ここにはかつて哲学者のヴォルテールや詩人のボードレールなどが住んでいました。

続いて、水上パレードの選手たちの目に入ってくるのがシテ島です。ここにはあの「ノートル・ダム大聖堂」があります。2019年4月15日の夕方に発生した大規模火災は世界中にショックを与えました。火災によって崩落した尖塔屋根などは、現在修復作業が進められていて、オリンピックの開会式までには修復が完了する予定です。

さらに進むと「サント・シャペル」が見えてきます。ルイ9世が収集した聖遺物を納めるために建設を命じ、13世紀中頃に完成したゴシック建築の傑作の1つです。赤と青を基調としたパリ最古のステンドグラスが有名で、光が織りなす美しさから「聖なる宝石箱」と呼ばれています。2024年度の世界遺産検定の年間ポスターにはステンドグラスの写真が1枚入っています。

シテ島を抜けると右手に見えてくるのが「ルーヴル美術館」ですが、その前に注目して欲しいのが、シテ島の先端にかかる橋「ポンヌフ」です。石造りの12の半円状アーチからなる橋で、「ポンヌフ」とはフランス語で「新しい橋」という意味ですが、じつは1606年にアンリ4世によって造られたパリに現存する最も古い橋です。一説には、パリで最初の石造の橋だったため、「新しい橋」という名がつけられたと言われます。彫刻が特徴的で、マスカロンと呼ばれる怪物の顔面像が設置されているので、ぜひ注目して見てみて下さい。

オリンピック開会式パレードで選手たちは、「ルーヴル美術館」を通り「テュイルリー庭園」や「オルセー美術館」抜け、「コンコルド広場」や「アンヴァリッド」、「グラン・パレ」といった競技会場の横を通過していく予定です。これらは全て世界遺産に登録されています。 そして、「エッフェル塔」の足元の「イエナ橋」まで水上を進み、「トロカデロ広場」でのセレモニーでパレードはフィナーレを迎えます。93,930 m²の広大な緑地と、エッフェル塔を見晴らす見事なパノラマ風景が素晴らしい広場で、ここにある1937年のパリ万国博覧会のために建てられた「シャイヨー宮」も見事な建物です。

『パリのセーヌ河岸』として世界遺産に登録されている西の端が「トロカデロ広場」と「エッフェル塔」です。つまり今度のパリオリンピックの開会式パレードでは、東橋から西橋まで『パリのセーヌ河岸』の建物と景観をあますことなく楽しむことができるのです。演出や選手たちの颯爽とした姿とともに、パリの世界遺産の素晴らしさも、オリンピックの開会式パレードでは注目したいですね。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

パリのセーヌ河岸

登録基準:(i)(ii)(iv)

登録年:1991年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2024年6月を予定しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿