【熊本城の「いま」】名物ガイドとめぐる 最新の熊本城2時間コース ~前編~

2021/09/17

震災以前に負けず人気の熊本城

復旧が進む大天守・小天守の姿は、見る者に勇気を与えてくれる

第1回目は、熊本城はどういうお城なのかという基本知識と、今こそ見学しておきたいコースをご紹介します。震災の影響で見学できる範囲は限られていますが、数多くの観光客でにぎわい、統計によれば熊本地震前の倍以上になっているそうです(後述くまもとよかとこ案内人の会)。

熊本城への愛と知識あふれる名物ガイドさん

笑顔が素敵な「くまもとよかとこ案内人の会」吉村徹夫会長

熊本城を歩くのにぜひおすすめしたいのが「くまもとよかとこ案内人の会」によるガイドです。熊本地震発生2ヵ月後から、二の丸広場から加藤神社を結ぶコースを整備し、無料ガイドを開始。現在の熊本城の様子を、地震前と比較して詳しく案内してくれます。ガイドさんは、月に1回の勉強会で研鑽を積み、それぞれが個性を生かした面白い案内を行っています。現在、熊本城では至るところでガイドさんの熱の入った案内と、聞き入る観光客の姿が見られます。

取材当日のガイドは吉村徹夫会長。「第1に熊本地震における熊本城の被害、熊本城の復旧状況を正しく伝えます。第2に熊本市民が元気に頑張っている姿をお伝えします。第3に熊本城にまつわる物語をお伝えします」と、お会いして早々から熊本城に対する愛に満ちたご紹介から始まりました。ガイドは、二の丸広場からスタートし、60分、90分、120分と3つのコースがあります。

スタート地点の二の丸広場

<基本情報>

くまもとよかとこ案内人の会

住所:熊本県熊本市中央区二の丸1-1-1(桜の馬場 城彩苑 総合観光事務所)

電話番号:096-356-2333 ※対応時間9~17時(土・日曜、祝日は~16時)

受付時間:9~15時

※詳細については、ホームページをご参照ください

大小天守と宇土櫓の「スクラム」姿は必見

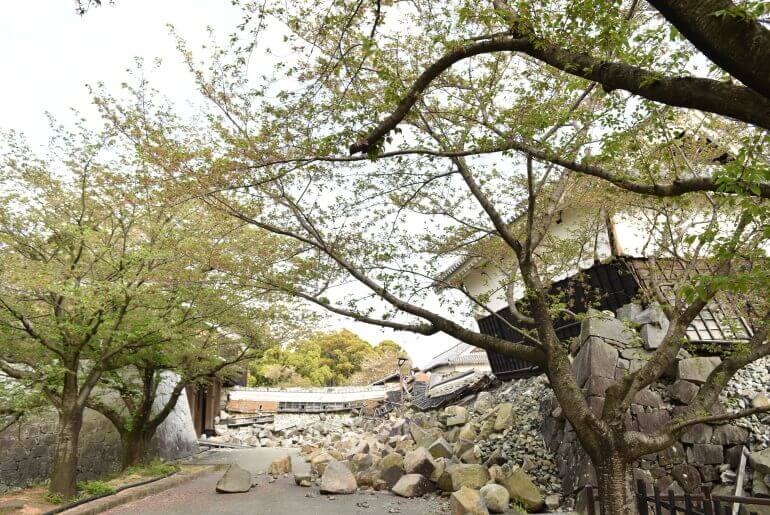

集合場所の二の丸広場からまずは西大手櫓門へ。2017年10月より見学できるようになりましたが、その被害の大きさには息を飲みます。不思議なのは、同じような場所にあるにも関わらず、西大手櫓門の左右で石垣の崩れ方が全く異なっていることです。

そしてまさに工事が進んでいる熊本城天守。大きさから大天守と小天守の2つに分けられます。工事が進んでいる大天守は2018年4月3日に仮設屋根が取り払われ、6日には鯱(しゃちほこ)が1体載りました(もう1体は4月28日に載る予定)。ダメージの大きい小天守は宙に浮いたような姿。手前に見える堂々とした建物が宇土(うと)櫓。被害を受けているものの一見すると、熊本地震の影響をほぼ受けていないように見えます。「よくぞ耐えてくれた宇土櫓。宇土櫓を中心にして、傷んだ大天守と小天守を背景にスクラムを組んだように見える力強い場所です」と吉村さんのガイドが一段と熱を帯びます。

実は、この二の丸広場はほかの城ではお目にかかれない場所です。どういうことかというと、なんと熊本城の中に参勤交代の道が通っていたのです。普通は城の内部を秘密にしたがるはず。物流への意識が高い、加藤清正の性格がうかがえるエピソードのひとつです。

西大手櫓門では多くの観光客が足を止める

西大手櫓門には熊本地震の被害が色濃く残る

宇土櫓を中心にして左に小天守、右に大天守。3つの櫓が並ぶ姿が見られるのは全国的に珍しい

加藤神社から望む天守閣は迫力満点

中央部から石垣が崩れている戌亥櫓

天守閣と宇土櫓を右手に見ながら二の丸広場を歩くと、崩れている石垣の多さに思わずハッと息を飲み込みます。そして目に飛び込んでくるのが、一本の石垣によって支えられている戌亥(いぬい)櫓。

堀に沿ってさらに歩くと加藤神社に到着。神社の名は、熊本城を築城した武将・加藤清正(かとうきよまさ)に由来します。熊本城は加藤清正によって築かれました。その自慢の雄姿を目近で見られるのが加藤神社なのです。

「加藤清正」ののぼりがはためく加藤神社

勇猛な人物を思わせる加藤清正公像。熊本城南側、坪井川を挟んで飯田丸五階櫓の向かい側に立つ

熊本城は「武者返し」と呼ばれる、反り返るような石垣で有名ですが、天守が2、宇土櫓や飯田丸五階櫓など、築き上げられた城郭はあまりにも広大です。これは、防御に人一倍神経を配った、清正の性格が出ていると考えられています。

熊本城は明治時代に大きな戦いの舞台になっています。そう、大河ドラマ『西郷どん』の主人公である西郷隆盛が薩摩軍を率いて攻めたのです。しかし、官軍(明治政府側)が立てこもった熊本城は堅固で落とすことは叶いませんでした。「わしは官軍に負けたのではなく、清正公に負けたのだ」と隆盛は言ったと伝えられています。

また俗説ではありますが、「食べられる城」という話もあります。朝鮮出兵の際に城に籠る戦い(籠城戦)で苦しい想いをした清正は、食用できる、ずいき(芋茎)を城内の畳に用いて有事に備えたというエピソードです。清正の慎重な性格を表しているのかも知れませんね。

「この神社から熊本城の天守を見ると、な~に負けんぞ!という気持ちが沸き起こってきます」と吉村さんは感慨深げに語ります。

震災前の写真と見比べながらガイドする吉村さん

宇土櫓は見た目以上に恐ろしい造り

大きな被害から免れた宇土櫓

大規模な工事が進む大小天守の手前に堂々と立つのが、「第3の天守」とも呼ばれる宇土櫓。今回の地震で大きな被害を受けず、熊本市民は安心しました。石垣の高さが約21m、櫓の高さが約19mもあり、熊本城を除けば天守閣級の規模。江戸時代に起こった大きな地震を経て、西南戦争でも燃えず、太平洋戦争でも空襲されていない櫓です。

一見、攻めやすそうに見えますが、堀に降りて見上げてみると、スケールの大きさを体感します。石垣3つ分で、160㎝くらいのスケール。攻めやすそうで攻めにくい、これも加藤清正が考慮した仕掛けです。多くの人々を魅了してきた宇土櫓は、黒澤明監督の『影武者』(1980年公開)のロケ地にもなっています。

さて、加藤神社の境内で見逃せないのが、崩れた石垣の中から見つかった、観音様が刻まれた石垣。観音様が刻まれた面は石垣の内側を向いていたため、今回の地震まで存在が気づかれていませんでした。人知れず400年間熊本城を見守ってくれてきてくれたのですね。加藤神社では、7月第4日曜(2018年は7月22日)に「清正公(せいしょこ)祭」が開催されます。ぜひお祭りと一緒に、見学されてみてはいかがでしょうか。

加藤神社境内から見つかった観音様が刻まれた石垣

<基本情報>

加藤神社

住所:熊本県熊本市中央区本丸2-1

電話番号:096-352-7316

開園時間:境内自由

さて、「くまもとよかとこ案内人の会」によるガイドコース(120分コース)は、加藤神社からさらにぐるりと熊本城をまわっていきます。

※記事中のデータはすべて取材時(2018年4月4日)の情報となります。

執筆・写真/藪内成基(やぶうちしげき)

奈良県出身。30代の城愛好家。国内旅行業務取扱管理者。出版社にて旅行雑誌『ノジュール』などを編集。退職し九州の城下町に移住。観光PRやガイドの傍ら、「城と暮らし」をテーマに執筆・撮影。『地域人』(大正大学出版会)など。海外含め訪問城は500以上。知識ゼロで楽しめる城の情報発信を目指す。

※歴史的事実や城郭情報などは、各市町村など、自治体や城郭が発信している情報(パンフレット、自治体のWEBサイト等)を参考にしています

関連書籍・商品など

2021/09/17

2016年4月14日に発生した熊本地震。復旧に向かって進んでいる熊本城の「いま」をお伝えする企画。前編に引き続き、最新の熊本城2時間コースをご案内。(※2018年4月16日初回公開)

地震があったからこそ語られる熊本城の秘密

震災を機にガイドコースに加わった未申櫓

次に向かった桜の馬場 城彩苑付近の未申(ひつじさる)櫓。今回ガイドをしていただいている「くまもとよかとこ案内人の会」会長の吉村さんが、「火縄銃の射程距離をご存知ですか?」と、櫓の前で立ち止まりました。「火縄銃の射程距離は50mです。今立っている辺りは、未申櫓の鉄砲狭間(銃を撃つ場所)から50m未満の距離。つまり櫓から狙い撃ちしやすいようになっています」。元々は観光コースではなかった場所ですが、震災を機に新しいコースとなったそう。そのため、これまであまり知られていなかった、熊本城の機能を知ることができるようになりました。

熊本城の"いま"を伝えるミュージアムへ

2018年3月にリニューアルした熊本城ミュージアムわくわく座

さて桜の馬場 城彩苑に到着したところで、吉村さんとはお別れ。桜の馬場 城彩苑にある「熊本城ミュージアムわくわく座」へ向かいます。熊本城を深く知るためには、ぜひ足を運びたいスポットです。

1階には、熊本城の歴史にまつわる展示のほか、熊本城定点ライブカメラや、西南戦争にちなんだクイズや熊本城の火消しゲームが体験できる「西南戦争ゾーン」など、多彩な展示・体験コーナーが並びます。「熊本城の最新の情報を伝えようと工夫しています」と運営担当の黒田清恵さんが力を込めて話します。

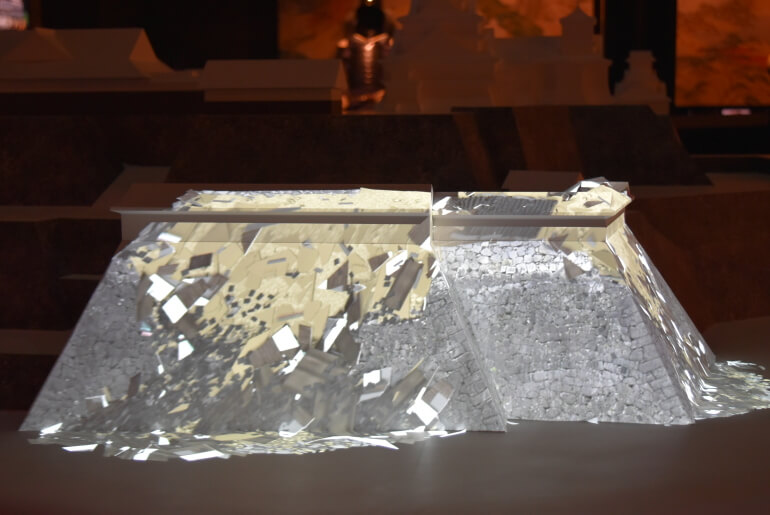

注目は、フロア中央で見学できる、2018年3月28日に始まった熊本城被災・復旧プロジェクションマッピング。100分の1スケールの熊本城に、地震の影響を映し出し、石垣や櫓の崩れ方を生々しく伝えます。大小天守閣、宇土櫓、飯田丸五階櫓、北十八間櫓、東十八間櫓の被災状況が、一カ所ずつ再現。ナレーション付きで、スローモーションもあります。落ちた石垣の様子から、落下する石垣の様子を綿密に計算しているとのこと。4月16日からは、復興の様子も投影開始。「始まって間もないですが、プロジェクションマッピングに見入る方の姿が目立ちます」(黒田さん)。

2018年3月28日から始まったプロジェクションマッピングでは震災の被害が一目瞭然

時代衣装を着て記念撮影を撮ることができる「なりきり体験」コーナーも人気です。4月1日から衣装が新しくなり、陣羽織と打掛衣装がよりきらびやかになりました。

乙女ゴコロくすぐる打掛衣装

次々に観光客が時代衣装を着ての撮影を楽しむ

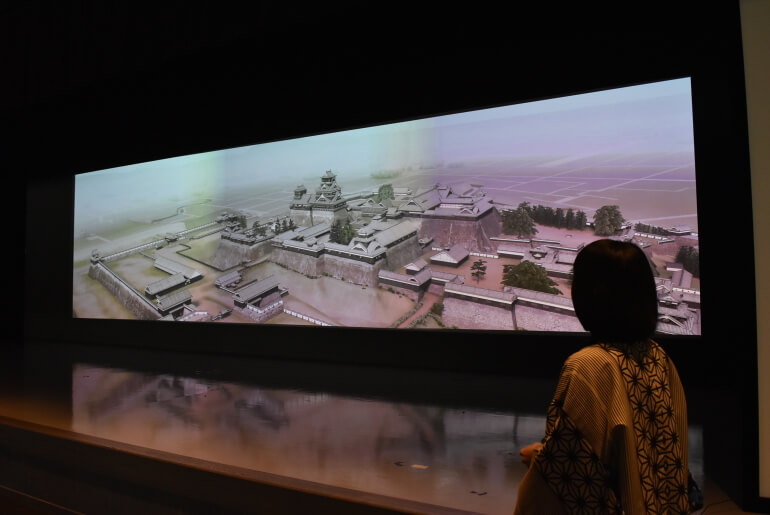

2階には大きなスクリーンが設置され、江戸時代と被災前の熊本城がVR映像で楽しめます。館内スタッフの解説付きで大迫力の映像に引き込まれますよ。

熊本の歴史や文化を楽しく紹介する寸劇も実演される

館内スタッフによる解説中

そして忘れてはならないのが1階入口前に設置されている1対の鯱。小天守に載る予定の鯱で、2019年8月31日まで期間限定で展示されています。

小天守鯱は高さ86cm、幅38cm、奥行き60cm、重さ70kg

<基本情報>

熊本城ミュージアムわくわく座

住所:熊本県熊本市中央区二の丸1-1-1

電話番号:.096-288-5600

開園時間:9時~17時30分(入館は~17時)

入館料:300円

定休日:12月29〜31日

名前とのギャップが大きい熊本城のオアシス

銃眼(銃を撃つために備えられた小さな窓)をもち、砦の役割を果たしていた監物櫓

余力があれば立ち寄りたいのが監物(けんもつ)台植物園。加藤家の後、熊本城主となった細川家家老、長岡図書(ずしょ)が守っていたことに由来します。明治時代以降に誤って、長岡監物の屋敷だと理解されされたまま、名称が定着してしまったようです。国の重要文化財にも指定されている監物櫓を目近で見学できます。ちなみにこの監物櫓は熊本地震で被災し、今後解体し、復旧を目指すことになっています。

また、監物櫓だけでなく、約2000本の樹木、草花が四季折々の姿でお出迎え。特にこれからの季節は花々が美しくなります。取材時(2018年4月4日)にはチューリップやシバザクラが見頃を迎えており、女性や外国人観光客を中心に賑わっていました。

熊本城の憩いの森林として親しまれている

<基本情報>

監物台植物園

住所:熊本県熊本市中央区二の丸4-1

電話番号:096-352-5781

開園時間:9〜18時(10~3月は~17時)

入園料:200円

休園日:月曜(月曜が祝日の場合は火曜)

いかがでしたでしょうか?熊本城を約2時間で満喫するコースをご紹介しました。さらに熊本市役所14階にある展望台を利用すれば、熊本城を一望できますので、最後に登ってみるのもおすすめです。

熊本市役所14階展望台からの眺望

次回は熊本地震の影響と復興状況について、ご紹介予定です。天守閣の復興スケジュールを詳しく紹介するほか、今回のモデルコースでは紹介できなかったところも登場しますよ。

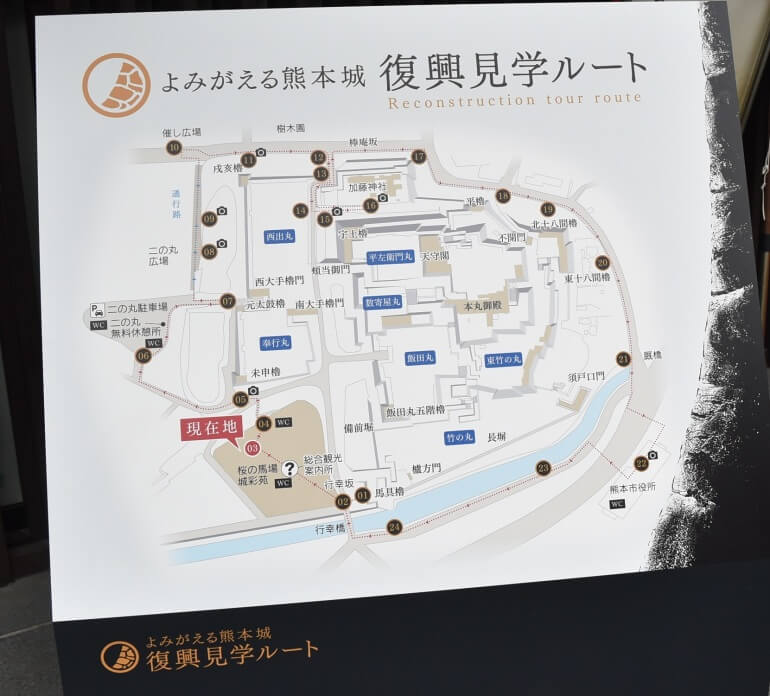

散策コースの位置関係をおさらいしよう

※記事中のデータはすべて取材時(2018年4月4日)の情報となります。

▼熊本城の「いま」の他の記事はこちら

執筆・写真/藪内成基(やぶうちしげき)

奈良県出身。30代の城愛好家。国内旅行業務取扱管理者。出版社にて旅行雑誌『ノジュール』などを編集。退職し九州の城下町に移住。観光PRやガイドの傍ら、「城と暮らし」をテーマに執筆・撮影。『地域人』(大正大学出版会)など。海外含め訪問城は500以上。知識ゼロで楽しめる城の情報発信を目指す。

※歴史的事実や城郭情報などは、各市町村など、自治体や城郭が発信している情報(パンフレット、自治体のWEBサイト等)を参考にしています

0 件のコメント:

コメントを投稿