熊本城⑦ ~不開門と現存櫓群~

本丸御殿を後にし、続いて本丸内にある長局櫓へ。

内部は休憩所で、冷房が入っているが入口が2方面全開になっています。

こういうのは全然内部の空気が冷えないしエネルギーの無駄だしで私的にはかなり気になるのですが、全面開放しているのがデフォな感じなのでそのままスルーします。

本丸御殿の地下、闇り通路から本丸東側へ降りていく虎口状の階段。

内部は休憩所で、冷房が入っているが入口が2方面全開になっています。

こういうのは全然内部の空気が冷えないしエネルギーの無駄だしで私的にはかなり気になるのですが、全面開放しているのがデフォな感じなのでそのままスルーします。

本丸御殿の地下、闇り通路から本丸東側へ降りていく虎口状の階段。

同じく本丸東側の階段。

現地説明板にも手持ち資料にもこの部分の説明は特にないのですが、本丸に直結する進入路のため縄張り上かなり重要な部分です。

再び闇り通路。

田子櫓が特別公開中ということなので、そちら方面へ行ってみましょう。

闇り通路から出たところ。

先ほどは矢印のあたりからこの場所を見ていました。

高石垣。

ここまで建造物や展示物を多く掲載してきましたが、石垣も超一流です。

石垣部門だけで見てもこの城に対抗できるのは大阪城や丸亀城など全国で五指にも満たないでしょう。

本丸の西側は駐車場もあるためか大量の観光客がいましたが、こちら側は人がまばらにしか来ません。

比較対象にするため人を入れ込んだ写真を撮ろうとしたものの、なかなか次の人が来なかったので少し待ってしまった。

本丸東側の一段段下にある櫓群。

北から五間櫓・北十八間櫓・東十八間櫓。

これらの櫓は西南戦争の戦火も免れた現存櫓であり、いずれも国重文。

説明板によると、この櫓群に囲まれた空間にかつて御櫓番詰所があったようです。

さらに東側下へ下っていく階段。正面の櫓は東十八間櫓。

ここを下っていくと須戸口門方面へ向かえます。

この場所にはかつて東櫓御門があったようです。復元整備の優先順位がこちらサイドはだいぶ低いような感じですが、ここに櫓門が復元されれば現存櫓群と相まって東側の景観もさらに際立ちそうですね。

五間櫓の西隣、絵図によるとかつては六間御櫓があったところですが、現存していないため現在は開きスペースになっています。

そこから下を覗いてみると・・・あらびっくりの断崖絶壁。

私は高所や断崖に出るととりあえず突端まで進んで下を見下ろすのが好きなのですが、ここもかなり危ない部類の場所ですね。石垣の傾斜が半端ないですよ。高所恐怖症の人は近づくことは不推奨。

写真にも写っていますが、石垣の下にいた人たちからすれば、高石垣の先端から身を乗り出している私のことを自殺志願者か何かに見えたかもしれません。気のせいか下の人たちが動揺していたようにも見えたし。

不開門

城の鬼門である丑寅(北東)の方角に位置する門。陰陽道ではこの方角は塞いでも開け放してもいけないとされ、門は造るが普段は閉ざし、死人や不浄なものを運ぶときだけこの門を用いたという。

櫓門形式で、往時の熊本城にあった18箇所の櫓門の内、現存するのはこの不開門のみ。

旧国宝・現重文。

不開門から降りると城外へ出ることができます。奥に見えるのは料金所。ほとんど人は見受けられませんが、こちら側から入城する人は全体の何%なのでしょうか。

料金所の上に見える建物は平櫓。

あちらも現存櫓で、国重文。

続いて南側へ。

本丸の東側一段下の曲輪は東竹の丸と呼ばれていますが、どこまでがそのゾーンに含まれているのかはいまいち不明。

パンフレットだと田子櫓周辺の平場に東竹の丸の表記がされていますし、公式ホームページには不開門や平櫓も含めて東竹の丸ゾーンとしています。

このあたりの高石垣もすごいんですけれど、もう見慣れてしまっています。

源之進櫓

現存櫓・国重文。脇から見ると高石垣上に建っていることが確認できます。

続いて四間櫓・十四間櫓・七間櫓・田子櫓。

いずれも国重文の現存櫓。

闇り通路内の案内にもあったとおり、田子櫓が特別公開中です。

説明板によると、現在の櫓は慶応元年(1865)に再建されたものといいます。

熊本城の櫓の名称には、大きさによるもの(○○間櫓)や方角によるもの(戌亥櫓・未申櫓)、管理していた人の名前に由来するもの(源之進櫓)などの種類がありますが、田子櫓の由来については諸説あるようです。判明していることは、鉄砲隊の道具を収納していた櫓であるということ。

内部の装備は屋根付き石落1基・銃眼7基・竪格子・突上戸など。

櫓内部からは石垣下を狙い放題。

ここに限ったことではないですが、櫓は内側よりも外側から見た方が様になります。

今回掲載した現存櫓群も、高石垣の下から見上げるのが一番見ごたえがあるものと思われます。

その⑧へ

- 関連記事

-

- 人吉城① ~相良清兵衛屋敷地下室~ (2015/04/25)

- 八代城③ ~往時をしのぶ天守台~ (2015/04/20)

- 八代城② ~一国二城体制~ (2015/04/18)

- 八代城① ~総石垣の近世城郭~ (2015/04/13)

- 宇土古城 ~古代居館も眠る国史跡~ (2015/04/12)

- 宇土城 ~小西行長が築いた織豊系城郭~ (2015/04/11)

- 熊本城⑨ ~再訪を誓う~ (2015/04/06)

- 熊本城⑦ ~不開門と現存櫓群~ (2015/04/04)

- 熊本城⑥ ~本丸御殿・昭君之間の秘密~ (2015/03/29)

- 熊本城⑤ ~大小天守と秘密の抜け穴?~ (2015/03/28)

- 熊本城④ ~一口城主マリポーサさん~ (2015/03/22)

- 熊本城③ ~第三の天守・宇土櫓~ (2015/03/21)

- 熊本城② ~西南戦争特別展~ (2015/03/15)

- 熊本城① ~別格の城~ (2015/03/09)

東竹の丸から数寄屋丸へと向かいます。

すぐに、またも特徴的な遺構が現れます。

正面の独立した石垣は竹の丸五階櫓の櫓台。

規模を視覚的にわかりやすくするために比較対象の人物を映り込ませたいところだが、こういう時に限って誰も現れない。暑くて10秒以上待っているのは不可。

日本名城百選(小学館)の解説によると、この部分の連続外桝形虎口は必見ポイントの一つとなっています。

専門的に言うと、本丸闇り通路から須戸口門・櫨方門へ向かう経路脇の平左衛門丸・数寄屋丸・飯田丸・東竹の丸が虎口空間として重なり合い、軍勢をためる機能を持っています。

要は防御はもちろん、出撃性も極めて強く意識した縄張りであるということです。

すぐに、またも特徴的な遺構が現れます。

正面の独立した石垣は竹の丸五階櫓の櫓台。

規模を視覚的にわかりやすくするために比較対象の人物を映り込ませたいところだが、こういう時に限って誰も現れない。暑くて10秒以上待っているのは不可。

日本名城百選(小学館)の解説によると、この部分の連続外桝形虎口は必見ポイントの一つとなっています。

専門的に言うと、本丸闇り通路から須戸口門・櫨方門へ向かう経路脇の平左衛門丸・数寄屋丸・飯田丸・東竹の丸が虎口空間として重なり合い、軍勢をためる機能を持っています。

要は防御はもちろん、出撃性も極めて強く意識した縄張りであるということです。

北側から見た竹の丸五階櫓台。

竹の丸から飯田丸・東竹の丸方面へ登る途中にあった五階櫓です。竹の丸からは元札櫓門を通り、幾重にも屈曲した通路を通らないと、上段へは行くことができませんでした。通路の飯田丸側には平櫓や三階櫓が建ち並び、右に独立櫓が聳え、各々の壁面には鉄砲狭間が並んでいます。万が一ここを突破しても石段の上には札櫓門が待っています。攻め込むことは到底不可能だったでしょう。

古い絵図には西竹の丸五階櫓と表記したものが多いのですが、独立した石垣の上にあったので別名独立櫓とも呼ばれています。

(熊本城公式ホームページ参照)

この櫓台の反対側が城内有数のビュースポット。重なり合う石垣越しに眺める天守の姿は圧巻です。

二様の石垣

こちらも城内屈指のビュースポット。

石垣の隅部の反り(勾配)や積み方が異なっている姿を同時に見ることができます。

裾部の傾斜が緩く、算木積の長短があいまいなのが加藤期の石垣。

傾斜が強く、算木積の長短が明瞭なのが細川期の石垣。

細川期の石垣は、本丸御殿増築の際に積み足されたものということです。

少し見る角度を変えると、こんな感じになっています。

熊本城で多用されている「武者返し」と呼ばれる形状の石垣で、始め緩やかな勾配のものが上部に行くにしたがって垂直に近くなっていきます。

とてもよじ登れるものではありません。

高石垣の上に見えるのは本丸御殿。

どの方面から見ても手抜かりはありませんが、このあたりも特に手の込んだ作りとなっています。

いやほんとすごい城ですよ。

天守下へと出る石段。

全く気にせずひょいひょいと登ってしまいましたが、実はこの石段も一段一段の奥行や高さが意図的に異なるように作られており、攻め手のスムーズな進軍を防ぐような仕掛けが施されています。

地図石

熊本城の石組みの中で、ここだけは特異な石の組み方をしてあります。表面を平らに加工し、隙間なく組み合わされた構図から「地図石」と古くから呼ばれてきました。熊本城の縄張りを表すとも、日本の地図とも、また熊本の城下町の地図とも言われてきましたが、明和6年(1769)に描かれた絵図には「御待合」と記されています。現在ではここは来客を遊興の場である数寄屋丸へ案内するための待合所の装飾であったと考えられていますが、石が99個使われていることから、城の長寿を願ったまじないという人もいます。

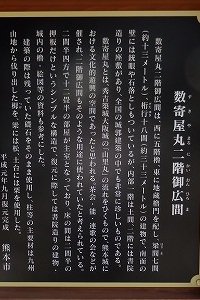

数寄屋丸二階御広間

主に接客用として茶会、歌会、能などが催された書院造りの建物。西隅に宇土櫓と同規模の数寄屋丸五階櫓、東には地蔵櫓門を配し、南面には狭間や石落としを備え、実戦に十分耐えうる構造を持っています。

明治になると城内に鎮台が置かれ、数寄屋丸一帯は城内でも早い時期に建物が撤去されたことが分かっています。現在の建物は平成元年(1989)に市制100周年を記念して復元されたもの。

無料で中に入れますが、見事に観光客の姿がありません。

その分落ち着いて見学できるのでありがたくはあるのですが。

展示資料は大天守や本丸御殿内のものに比べるとやや格落ち感あり。

御広間。

味があるというかなんというか。嫌いじゃないです。

いかにも座ってくれと言わんばかりの床几。

座って広間を眺めてみる・・・なんか寂しいぞ。

その⑥の本丸御殿でも一度触れましたが、羽生善治名人と郷田真隆九段による第67期将棋名人戦七番勝負第二局が、平成21年4月21、22日に熊本城で行われました。

対局は数寄屋丸二階御広間で行われ、152手で郷田九段に軍配が上がっています。

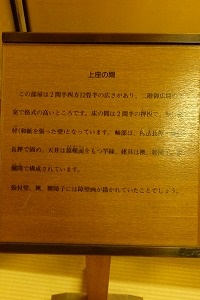

上座の間。

広さ12畳半。最も格式の高い部屋。

次回、熊本城最終回。

その⑨へ

- 関連記事

-

- 人吉城① ~相良清兵衛屋敷地下室~ (2015/04/25)

- 八代城③ ~往時をしのぶ天守台~ (2015/04/20)

- 八代城② ~一国二城体制~ (2015/04/18)

- 八代城① ~総石垣の近世城郭~ (2015/04/13)

- 宇土古城 ~古代居館も眠る国史跡~ (2015/04/12)

- 宇土城 ~小西行長が築いた織豊系城郭~ (2015/04/11)

- 熊本城⑧ ~二様の石垣と数寄屋丸~ (2015/04/05)

- 熊本城⑥ ~本丸御殿・昭君之間の秘密~ (2015/03/29)

- 熊本城⑤ ~大小天守と秘密の抜け穴?~ (2015/03/28)

- 熊本城④ ~一口城主マリポーサさん~ (2015/03/22)

- 熊本城③ ~第三の天守・宇土櫓~ (2015/03/21)

- 熊本城② ~西南戦争特別展~ (2015/03/15)

- 熊本城① ~別格の城~ (2015/03/09)

0 件のコメント:

コメントを投稿